№ 24 (120) от 21 августа 2009 года

«Протри стихи, как стёкла на окне!»

Из книги судеб. Коренной ростовчанин, родился 27 декабря 1929 года. Окончил романо-германское отделение филфака РГУ, тридцать пять лет проработал заведующим курса латинского языка в Ростовском мединституте.

Из книги судеб. Коренной ростовчанин, родился 27 декабря 1929 года. Окончил романо-германское отделение филфака РГУ, тридцать пять лет проработал заведующим курса латинского языка в Ростовском мединституте.

Автор шестнадцати поэтических сборников, переводил армянских и французских поэтов, прозу А. Камю, Г. Шевалье, Ж.-П. Сартра.

На книжных полках Григорьяна-библиофила тома классиков мировой литературы соседствовали с книгами, титульные листы которых украшены автографами известных всей России наших старших современников: Фазиля Искандера, Александра Кушнера, Виталия Сёмина, Сергея Чупринина, Бориса Чичибабина, Инны Лиснянской, Олега Чухонцева… – всех не перечислишь.

Как поэт Леонид Григорьян известен читающей публике с 1966 года – публикации в журналах «Новый мир», «Дон», «Звезда», «Юность», «Дружба народов», «Литературная Армения», «Знамя», «Нева», «Москва», «Аврора», «Радуга», «Грани» (Германия), «Новый журнал» (США)…

Член Союза российских писателей.

«45»: Поэт Леонид Григорьян скончался 30 августа 2010 года. Похоронен в родном городе – Ростове-на-Дону... Здесь мы сохраняем последовательнось эссе, опубликованных на сайте при жизни поэта, а ниже, после рецензии Татьяны Бек, приводим тексты, присланные в редакцию-45 уже после кончины поэта, хотя многие из них написаны давным-давно. Отрывки из рецензий, воспоминания и стихи-посвящения объединены общим заголовком «Неубывающий свет».

Своим землякам – культурной прослойке Ростова и более века назад слившейся с нашим городом в единую административную единицу Нахичевани-на-Дону Григорьян известен как колоритнейшая личность, вольнодумец, жизнелюб, конструктивный оппозиционер всему косному, тлетворному, подлинный российский интеллигент по мировоззрению и неустанной заинтересованности в судьбах человечества и страны. Григорьян – артист в самом широком смысле этого слова, что явственно сказывается в плодотворном и долголетнем литературном творчестве юбиляра: всякая новая журнальная публикация или поэтическая книга Григорьяна – театр одного актёра, моноспектакль, в котором зритель, стремительно увлечённый богатством поэтических интонаций, логичным и представленным в нескольких ракурсах развитием идеи, под влиянием магии искусства вместе с автором всякий раз проживает фрагмент жизни, где в парадоксальном единении развиваются по законам жанра трагедия и фарс, слепляются, не смешиваясь, смех и слёзы.

Своим землякам – культурной прослойке Ростова и более века назад слившейся с нашим городом в единую административную единицу Нахичевани-на-Дону Григорьян известен как колоритнейшая личность, вольнодумец, жизнелюб, конструктивный оппозиционер всему косному, тлетворному, подлинный российский интеллигент по мировоззрению и неустанной заинтересованности в судьбах человечества и страны. Григорьян – артист в самом широком смысле этого слова, что явственно сказывается в плодотворном и долголетнем литературном творчестве юбиляра: всякая новая журнальная публикация или поэтическая книга Григорьяна – театр одного актёра, моноспектакль, в котором зритель, стремительно увлечённый богатством поэтических интонаций, логичным и представленным в нескольких ракурсах развитием идеи, под влиянием магии искусства вместе с автором всякий раз проживает фрагмент жизни, где в парадоксальном единении развиваются по законам жанра трагедия и фарс, слепляются, не смешиваясь, смех и слёзы.

Высокий штиль – и точно, со вкусом подобранные вульгаризмы, неожиданные метафоры – и традиционные классические стихотворные размеры, прозрачные полутона – и обескураживающие контрасты образов. Да-да: смех и слёзы. Высокая игра и грубое шутовство: «Тот Некто за чертой – теперь уже никто, / Сведённый до нуля стараньем лет и правил. / Но первое «зачем?», но первое «за что?», / Но первое «почто отрёкся и оставил?»!..», и рядом: «Когда откину тапочки и в ящик / Сыграю, покидая свой приют…»

Всё в поэтическом пространстве Григорьяна протекает как и в бытии человеческом, но сконцентрированно, спрессованно – до объёма нескольких стихотворных строф, при подробном рассмотрении поражающих изощрённым техническим мастерством, общей культурой письма, способностью автора достоверно выразить в музыке стиха проникновенную интонацию и нюансы душевного состояния.

Юнна Мориц, дружеская переписка с которой продолжалась долгие годы, как-то посвятила поэту стихотворение – оно, несмотря на шутливость, достаточно точно характеризует адресата:

Юнна Мориц, дружеская переписка с которой продолжалась долгие годы, как-то посвятила поэту стихотворение – оно, несмотря на шутливость, достаточно точно характеризует адресата:

В Ростове, где юмор так свеж и румян,

Живёт трубадур Леонид Григорьян.

Он утром студентам читает латынь –

Язык медицины и римских твердынь,

Поэмы, комедии, драмы, стихов,

А также схоластики древних веков.

Потом он съедает в буфете обед –

Салат из капусты и пару котлет,

И кофе с цикорием пьёт не спеша,

Прокуренной грудью со свистом дыша, –

Как будто свисток проглотил латинист,

Чтоб юных студенток смешил этот свист!

А что он за птица? Лоснится на нём

Пиджак из раскопок Троянских времён, –

Наверное, Шлиман поймал на крючок

В пучине столетий такой пиджачок.

А что там на разные свищет лады

В груди дымовой, наподобье трубы?

А каждая птица там свищет своё,

На струнах бренчит, серенады поёт,

И в шляпе крылатой, в крылатом плаще,

В крылатом снегу и в крылатом дожде,

В крылатой ночи на крылатом ветру,

В крылатых дворах на крылатом свету –

В крылатом пятне под крылатым окном, –

Крылатые сны разгоняя крылом,

Клянётся – душою на синих крылах! –

В крылатой любви на крылатых словах.

Вот что написал в своё время о Григорьяне автор известного «Провинциздата» (исходное название романа – «У нас в Подонске») филолог Олег Лукьянченко:

«…А в нагрудном кармане изданный в Париже и переплетённый в Ростове томик с «Доктором Живаго», тайно ощупываемый в предвкушении куда более радостного праздника, ждущего впереди… Самиздатовские, забугорные Мандельштам и Ходасевич, Солженицын и Набоков, раритеты серебряного века – через вторые и третьи руки попадали к нам из неиссякаемого источника по имени Леонид Григорьян, и его заочное влияние, излучение культурной ауры действовало неизмеримо мощнее, чем стандартные безжизненные прописи филфаковских преподавателей».

Независимость и точность поэтического мышления, неприкрытая склонность к «неугождению властям», остроумие, природный артистизм – всё это на фоне царящего в советский период засилья компропаганды, подменяющей реальный литпроцесс, позволили этой феноменальной личности стать подлинным духовным лидером в интеллектуальной среде Ростова-на-Дону.

Независимость и точность поэтического мышления, неприкрытая склонность к «неугождению властям», остроумие, природный артистизм – всё это на фоне царящего в советский период засилья компропаганды, подменяющей реальный литпроцесс, позволили этой феноменальной личности стать подлинным духовным лидером в интеллектуальной среде Ростова-на-Дону.

К юбилею Леонида Григорьяна в издательстве «Старые русские» выходит трёхтомник поэта, первый том которого – «Лягу в два, а встану в три…» – включает в себя стихи разных лет и уже поступил в продажу. Именно эта книга послужила источником для поэтической подборки «И ты судьбой рукоположен», с которой могут познакомиться читатели «Параллели». (Кстати, предыдущая подборка ЛГ в альманахе-45 называется «Надо менять свой герб» и тоже датируется юбилейным для поэта годом…). Второй том, включающий наиболее значимые переводы прозаических произведений французских писателей, и третий, дающий читателю представление о Леониде Григорьяне – эссеисте, мемуаристе, рецензенте, – готовятся к изданию. Их выход в свет планируется, соответственно, в конце декабря 2009-го – январе 2010-го.

Июль-август-2009

«45»: А вот как образно и мудро о поэзии и личности Леонида Григорьяна высказалась Татьяна Бек, увы, уже покинувшая сей мир. Цитируем – практически полностью – её рецензию на книгу ЛГ «Вниз по реке», вышедшую более десяти лет назад…

Надежда на участь зерна

Леонида Григорьяна неюным читателям поэзии представлять не надо: замечательный лирик из города Ростова в канувшие времена редко и глухо печатался (но всё же – расслышали и полюбили), а вначале больше был славен как переводчик Сартра и Камю. В «Новом мире» 69-го года была напечатана его блистательная русская версия повести «Падение», в которой голоса автора, героя и переводчика вдохновенно и трагически сливались вместе. Я тогда Григорьяна не знала (позднее мы крепко сдружились, и вот уже лет двадцать пребываем в полемически весёлой переписке), но интуитивно сразу же раскусила, что переводчик тут не просто «почтовая лошадь», а ярчайшая и чудная (ударение – на оба слога!) личность, верхом летающая на своём личном Пегасе. Позднее догадка эта подтвердилась не только при чтении оригинальных стихотворений Григорьяна, но и – его ороднённых интерпретаций армянской поэзии.

Леонида Григорьяна неюным читателям поэзии представлять не надо: замечательный лирик из города Ростова в канувшие времена редко и глухо печатался (но всё же – расслышали и полюбили), а вначале больше был славен как переводчик Сартра и Камю. В «Новом мире» 69-го года была напечатана его блистательная русская версия повести «Падение», в которой голоса автора, героя и переводчика вдохновенно и трагически сливались вместе. Я тогда Григорьяна не знала (позднее мы крепко сдружились, и вот уже лет двадцать пребываем в полемически весёлой переписке), но интуитивно сразу же раскусила, что переводчик тут не просто «почтовая лошадь», а ярчайшая и чудная (ударение – на оба слога!) личность, верхом летающая на своём личном Пегасе. Позднее догадка эта подтвердилась не только при чтении оригинальных стихотворений Григорьяна, но и – его ороднённых интерпретаций армянской поэзии.

Впрочем, чуть задержусь. По-французски «Падение» звучит «La chute» – шют... пшют... шут: такая вот непредусмотренная интернациональная игра слов. Герой Камю – циник, шут, интеллектуальный отщепенец, игрок, сластолюбец, мудрец, изгой. Грехи свои он как бы искупает запредельной откровенностью и беспрецедентно жестокой саморефлексией. Думается, что перевод так и удался поэту, поскольку все эти экзистенциальные ипостаси были (есть) и в нём. Только преодолевает их лирический герой Григорьяна совсем иначе – не цинически и не посторонне: добротою и тяжкой открытостью людям.

Поэт ещё в середине пути сказал:

Дано: хандра, бесплодные метанья,

Разрывы, примиренья впопыхах,

Растрава увяданья, причитанья,

Исчерпанность в поступках и стихах.

Все стихи Григорьяна (исчерпанности в них не ощущается никогда) – взволнованное, даже отчаянное размышленье про «себялюбие, зависть, тщеславье», а также про трусость, одиночество, ужас и слабость отдельно взятого человека в тоталитарном застенке.

В этой блудливой толпе нет ничего твоего.

В этом тексте ты вроде ляпсуса-опечатки.

Но почему-то затянут в шумное торжество

Нерасчленённой массы, пустопорожней клетчатки, –

это из стихотворения уже девяностых годов, которых так ждал поэт, но которые выхода из бытийного тупика ему (и его друзьям, сотоварищам, тёзкам, двойникам, собратьям, близнецам – слов этого ряда у поэта тьма тьмущая), похоже, не принесли. Как скажет он в инвективе «Конец века»: «Та же дряхлеющая диктатура, лишь повизгливей её отходная», – проводя историческую параллель меж нашей новейшей историей и падением Рима.

Опять «падение». Опять «la chute». Но, повторяю, здесь перед нами мучительная жизнь иного, штучного покроя. Хотя итоговую книгу свою Григорьян и назвал «Вниз по реке», но это вниз не есть падение – оно есть напряжённо-непрерывное возвращение к собственным душевным истокам.

Опять «падение». Опять «la chute». Но, повторяю, здесь перед нами мучительная жизнь иного, штучного покроя. Хотя итоговую книгу свою Григорьян и назвал «Вниз по реке», но это вниз не есть падение – оно есть напряжённо-непрерывное возвращение к собственным душевным истокам.

Григорьян опять же не шутовски скромен в самооценках и вечно склонен самоумаляться. В предисловии он пишет: «Профессиональным поэтом я себя не считал и не считаю. Стихи мои – более или менее профессиональный дилетантизм. Констатирую это без тени лукавства».

Позволю себе поверить не вполне. Уровень мастерства и поэтической культуры в поэзии Григорьяна таков, что о дилетантизме (а ещё в стихах он любит аттестовать себя как рифмача или зажившегося стихоплёта) не может быть и речи: свежие созвучья, плотный (полуиронический) сплав латинизмов и то жаргонно просторечных, то глубинных далевских словечек, ритмическое разнообразие – всё это предстаёт именно школой высокого класса. Думаю, что термином «дилетантизм» Григорьян отгораживается от профессионально официозной советской поэзии как кормушки. Да, он никогда не работал в этой артели – он вёл отъединённый дневник (так называлась одна из ранних книг поэта), он в стихах слал письма потенциальной родне, а работал всю жизнь – латинистом в Ростовском мединституте: «Профессия моя оказалась максимально удалённой от тошнотворной государственной идеологии, так что в этом смысле мне явно повезло». Но кто в итоге дилетант – он или штатные письменники? Вопрос риторический.

Давным-давно, в первой поэтической книге, молодой Григорьян воскликнул: «Привычный мир, войди в мои стихи!» – и дал будничному обиходу творческое задание: «Протри стихи, как стёкла на окне!» (в параллель самойловскому – о привычных словах: «Их протирают, как стекло, и в этом наше ремесло».)

И мир на поэтов клич – откликнулся. В стихи – вошёл. По григорьяновским циклам 70-80-х годов можно будет восстановить быт полунищего российского интеллигента-«сошки», как по поздним вещам Юрия Трифонова (уместно тут вспомнить и прозу Виталия Сёмина – любимого григорьяновского друга и адресата его стихов – прозу городскую, горестную, сниженную, высокую). Дело даже не в материале и не в срезе, а в умении преображать «сквозную стекляшку нарпита», забегаловку, коммуналку, райком, ГБ, больницу и всяческие очереди, а также бормотуху, талоны на гречку, бечёвку на кухне для стиранного под краном тряпья, самиздат – в знаки страха и сопротивления. Страх как основное подсознательное состояние советского человека с безжалостной печалью проанализирован поэтом (со времён Мандельштама эта дрожь в русской поэзии так пристально не воспроизводилась). Особенно интересны с этой точки зрения стихи «Наважденье», центральная строфа которых звучит так:

Ты дрожишь, как преступник на плахе,

Оттого что без всяких прелюдий

Надвигаются топкие страхи

Одиночества и многолюдья, –

последние строки, кодовые, никакого выхода не сулят: «Не заснуть вечерами боишься и боишься, уснув, не проснуться».

Выжить поэту помогала гордынно-смиренная (самопринижение именно крупной личности!) связь с традицией, позволяющей ему «стать комментарием к “Полтаве” и в сноски к “Бесам” угодить...»

Сквозь плотный, насыщенный пушкински-достоевский пласт этого современного духа горячим током проходит армянская пра-память: «Внезапный жар, подвздошный и мгновенный, глухой мольбы...» Полукровка, в котором кровят и Освенцим, и Сумгаит, русский поэт Григорьян (и вообще могучий задира и полемист) кричит неприемлемому оппоненту, для коего он – чурка и выкрест:

Я двух кровей трепещущее чадо.

Жаль, что не трёх, не четырёх, пяти!

Ведущая интонационная нить книги «Вниз по реке»… – это неровный голос самоеда и спорщика, не унижающего свысока, но трудно вбирающего в себя – через страсть, и вражду, и любопытство – окрестный мир.

Итак, живёт в Ростове и к своему читателю обращается (хотя почта нынче – и прямая, и метафизическая – работает плохо, но, кому надо, весть получит!) подлинный и нестареющий поэт Леонид Григорьян…

Татьяна Бек

«45»: Уходит-уходит-уходит год-2010. Год, забравший с собой Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Леонида Григорьяна – поэтов, изменивших эпоху. Быть может, кому-то покажется, что мы хватили лишку, поставив эти имена в один ряд: мол, куда ростовчанину до московских парнасцев? И всё же истинные любители поэзии нас поймут, ну а поклонникам песен на стихи Ларисы Рубальской доказывать что-либо бесполезно…

Неубывающий свет

* * *

В эпиграфе к одному из своих стихотворений Леонид Григорьян сообщает, что в начале XVIII века придворный художник Шхонебек на своём полотне рядом с Петром Великим изобразил курчавого арапчонка ещё до прибытия его, Ганнибала, в Россию. Это сообщение поэт не комментирует, а, основываясь на нём, создает двуединый образ Петра Великого и великого поэта России. Факт истории послужил толчком для создания образа. Поэт, иными словами, дал забытому факту истории смысл и глубину.

В эпиграфе к одному из своих стихотворений Леонид Григорьян сообщает, что в начале XVIII века придворный художник Шхонебек на своём полотне рядом с Петром Великим изобразил курчавого арапчонка ещё до прибытия его, Ганнибала, в Россию. Это сообщение поэт не комментирует, а, основываясь на нём, создает двуединый образ Петра Великого и великого поэта России. Факт истории послужил толчком для создания образа. Поэт, иными словами, дал забытому факту истории смысл и глубину.

Суетный и невнимательный читатель видит только фасад стихотворения. Ему недосуг войти в здание, увидеть лестницы, побродить по коридорам и квартирам, опуститься в подвал, подняться на чердак, а то и на крышу, чтобы разглядеть окрестность и – насколько хватает глаз – горизонт. Суетный и невнимательный читатель спешит от здания к зданию, составляя себе самое общее, сугубо туристское впечатление от улицы или квартала. Потом он, конечно, прихвастнет, что близко знает всё и в деталях. Он, мол, с этим автором накоротке.

Такому читателю я и не стану рекомендовать книгу Леонида Григорьяна. Этому поэту нужен читатель прежде всего вдумчивый. Умеющий за текстом видеть подтекст, погружаться в него. Поэту тесно в рамках текста, и он стремится раздвинуть его. Ежегодные древесные кольца – камбий – он делает кругами горизонта.

Автор книги «Друг» знает историю, историю культуры, живописи, музыки. Но эти его знания специально не демонстрируются. Они возникают в книге по мере углубления поэта в тему, всегда кстати, в пору и, какэто и должно быть в поэзии, неожиданно, как возникают старые башенки или столбы высоковольтных передач на всхолмленной русской равнине, когда по ней идёшь и раздумываешь. Леонид Григорьян чуждается лобовых решений темы, резких тонов, ему по нраву полутона, мягкие, размытые переходы от образа к образу…

Живописать словом – любимое дело Леонида Григорьяна. Его пристальный взгляд устремлён в мир, к людям, в современность. И в то же время он, как и полагается лирику, сосредоточен на своём духовном мире. «Свою тоску, свою беду чужой рукой не отведу». Зато он стремится своей рукой, своей слезой, своей строкой отвести чужую беду. Это желание додумать, дочувствовать за своего современника отличает лирику Леонида Григорьяна. Она прежде всего внимательна. И в ней же зреют эпические мотивы, возвращающие поэзии масштабность. «И можно с веком совпадать, не совпадая с каждым часом».

Важно это главное, существенное, решающее совпадение личности и эпохи.

Стремление сказать своё слово, а не заёмное, сказать своё и по-своему – забота каждого поэта, в том числе и автора этой книги. «Уже расселись копиисты и ну расписывать холсты» – это сказано не без иронии. Поэт ищет себя в искусстве, и для этого ему нужно многое: широта охвата жизни и глубина проникновения в неё, неопробованная словесная краса и свой угол зрения на вещь, явление, лицо.

Воспевая дружбу, Леонид Григорьян говорит, что друга узнаёт он по знаку, «не видимому прочим». Этот не видимый прочим знак не мистика, а проникновенность. Обращаясь к тому же другу, поэт требует от него (впрочем, как и от себя самого) нравственного максимализма. «Одиннадцатая заповедь» – не предавай! И грош цена тебе, если ты, предав, будешь пытаться искупить свою вину покаянием в содеянном грехе.

И наконец, обращаясь к другу, поэт утверждает, что тот «твердит мои слова – свои слова». Что это значит? Поэт хочет и должен писать так, чтобы его современник его слова почитал своими словами. И думами, добавлю я. В этом – нераздельность и единство переживаний и устремлений поэта и его читателей-современников.

Лев Озеров

1973

* * *

Автор книги «Вечернее чудо» – из «крестников» Твардовского.

Автор книги «Вечернее чудо» – из «крестников» Твардовского.

Стихи молодого в те шестидесятые ростовчанина, его перевод повести А. Камю «Падение» появлялись на страницах «старого» «Нового мира» в почётном соседстве с творениями А. Ахматовой, рядом с прозой Ф. Абрамова, Ю. Домбровского, В. Сёмина, Ф. Искандера, перекликались с напечатанными там жестихами О. Берггольц, Г. Леонидзе, М. Танка, А. Сагияна, А. Яшина, К. Кулиева, Д. Самойлова, и об этом нельзя не упомянуть, если всерьёз говорить об истоках той нравственной цельности, непоказного демократизма и духа вольности, которые так привлекают нас сегодня в поэзии Леонида Григорьяна.

Много воды утекло с тех пор. Многое неуследимо переменилось – и в жизни страны, литературы, и в судьбе преподавателя-латиниста, переводчика, забияки и книгочея. Но его ранний, «утренний» оптимизм, равно как и его ранний усмешливый скепсис, пройдя жёсткое, изматывающее душу испытание «штилем повседневности», даже и в самую хмурую эпоху семидесятых – начала восьмидесятых годов не размылись и не подёрнулись ряской, жирком, ржавчиной, как это со многими, увы, тогда случилось. Нет, у Григорьяна эти базовые духовные установки, напротив, приобрели особую прочность, переплавясь в то, что можно было бы назвать нравственным стоицизмом.

Причем – и это тоже очень важно – стоицизмом не озлобленно-мрачным, не отстраняющимся надменно от скучной житейской «прозы», а солнцелюбивым, подчас озорным, нараспах открытым всем впечатлениям, всем скупым радостям и щедрым бедам бытия.

Прямись, душа! Ни в коем разе

Не поддавайся никому, –

подбадривает себя поэт в самые горькие, каждому смертному ведомые минуты, когда жизнь вокруг кажется выжженным пепелищем и накатывает вмиг обезволивающее ощущение скудости отпущенных природою сил, тщеты всех земных порываний.

Прямись! – ибо и ты знаешь, и все знают, что «есть в мире пустыри и попустее. Но приглядишься – и на них живут»...

Прямись! – ибо «с тобою те, которых нет, – Господь и мама»...

Прямись, душа! – ибо плотным, сомкнутым кольцом надежды и защиты охватывают тебя любимые книги, любимые друзья, любимая, хотя вроде и ненавистная, женщина, обожаемая, хотя и едко вышучиваемая, обыденность…

Степень авторской откровенности и авторской безжалостности к себе иногда обезоруживает – особенно в любовных стихах, в полных язвительной самоиронии лирических «автопортретах», которые не раз встречаются на страницах этой книги. Впрочем, такое тоже ведь в отечественной традиции, – судя эпоху, ведя споры со временем, и себе самому не давать спуску. Иначе не будет веры в гордое – да, всё-таки гордое! – признание поэта:

Я люблю эту жизнь, эту едкую сласть.

Не всегда удалая – она удалась.

Я недаром возился и мучился с нею.

Может, надо краснеть за нее? – Не краснею.

…Характерно, что книги Л. Григорьяна «Перо» (1968), «Друг» (1973), «Пенаты» (1978) и подборки его стихов во многих солидных журналах, вызвавшие множество одобрительных рецензий в центральной печати, привлекшие к себе сочувственное внимание А. Тарковского, Д. Самойлова, А. Кушнера, Л. Озерова, прохладнее всего были встречены именно в родном для автора городе и именно его, казалось бы, коллегами-литераторами. Распространение через областную книготорговую сеть сборника «Дневник», тоже, кстати, собравшего щедрый урожай доброжелательных рецензий, – было негласно, но недвусмысленно приостановлено, и три четверти десятитысячного тиража пошли «под нож». Тогдашнее руководство ростовского СП воспрепятствовало поэту вступить в писательский Союз...

…Характерно, что книги Л. Григорьяна «Перо» (1968), «Друг» (1973), «Пенаты» (1978) и подборки его стихов во многих солидных журналах, вызвавшие множество одобрительных рецензий в центральной печати, привлекшие к себе сочувственное внимание А. Тарковского, Д. Самойлова, А. Кушнера, Л. Озерова, прохладнее всего были встречены именно в родном для автора городе и именно его, казалось бы, коллегами-литераторами. Распространение через областную книготорговую сеть сборника «Дневник», тоже, кстати, собравшего щедрый урожай доброжелательных рецензий, – было негласно, но недвусмысленно приостановлено, и три четверти десятитысячного тиража пошли «под нож». Тогдашнее руководство ростовского СП воспрепятствовало поэту вступить в писательский Союз...

Как тут следовало поступить? Что делать?

Только то, что делал и раньше, что обречён делать всегда, – писать и переводить стихи, твёрдо веруя в неизбежное торжество истины и справедливости, ибо даже тогда, когда, по слову Григорьяна, «всё будет срыто и замыто, не разберёшь и по складам», стихи – если это, конечно, стихи, – выживут, останутся, а с ними останется и то, что поэту дороже жизни, – нормы чести, идеалы милосердия, принципы круговой поруки добра, совести и любви…

В поздних стихах Леонида Грнгорьяна – а в этой книге собраны по преимуществу стихи как paз последних лет, – и его переводах поэтов Армении и армянской диаспоры – а тут тоже значимо, какие вещи и каких поэтов берёт в работу требовательный к себе переводчик, – много несмирённого сарказма и лукавства, много мудрой печали, даруемой возрастом и опытом.

Но в них и света вдосталь – ясного, животворящего, солнечного.

И свет этот не убывает.

Сергей Чупринин

1988

* * *

Такие потери невозвратны. Ушёл поэт и человек, который принадлежал не только эпохе шестидесятников, но и всему нашему ХХ веку, и серебряному, примета которого –универсальная образованность и способность аккумулировать в творчестве внутреннюю, на уровне инстинкта и чутья, культурную эрудицию. Насыщенность смыслами, богатейший стилистический диапазон – это те черты поэзии Л. Григоряна, которые придавали масштаб его публицистическим и философским опытам. Если добавить к этому его изумительный юмор, не чуждый сарказму, то потеря воистину огромна. Ведь это особый талант – смотреть на наш ХХ век с юмором. Вечная ему память.

Н.В. Забабурова,

доктор филологических наук, профессор

2010

* * *

Я был знаком с Л. Григорьяном с 1946 года: мы учились в школах №№ 39 и 49 (Ростов-на-Дону), «дружественных и конкурирующих» – нередко сравнивали успехи друг друга, иногда кто-то переходил из одной школы в другую. И в нашей, 49-й школе, ходили легенды о Лёне Григорьяне, пишущем замечательные сочинения, резко отличающиеся от принятого школьного стандарта.

Я был знаком с Л. Григорьяном с 1946 года: мы учились в школах №№ 39 и 49 (Ростов-на-Дону), «дружественных и конкурирующих» – нередко сравнивали успехи друг друга, иногда кто-то переходил из одной школы в другую. И в нашей, 49-й школе, ходили легенды о Лёне Григорьяне, пишущем замечательные сочинения, резко отличающиеся от принятого школьного стандарта.

После окончания школы наши основные интересы, избранные специальности разошлись, хотя учились мы в одном РГУ: я стал математиком, Лёня избрал литературу и языки. Но существовал устойчивый круг общих знакомых – И. Хохловкин, Е. Куфлевский, В. Сёмин и другие, и мы с интересом следили за судьбой и успехами друг друга, встречались в общих компаниях. Однажды даже вместе с ним и семьёй Виталия Сёмина «сплавились» по Дону на байдарках.

Позднее, когда Лёня стал писать прекрасные, глубокие по содержанию и совершенные по форме стихи, он нередко встречался с моим отцом, Вениамином Жаком, и даже на одной из первых книг сделал такую надпись:

Легко писалось и шутя,

В плену иллюзий и без плена.

И вот ещё одно дитя

Вениаминова колена.

Вот такая «параллельная» жизнь длилась десятки лет. Мы очень радовались его публикациям в центральных журналах, радовались выходу новых книг его и огорчались, когда очередная книга пошла «под нож» за строки:

А государственность стоит

На локтевых и на берцовых.

К сожалению, одна из последних встреч была связана с похоронами нашего общего друга Виталия Сёмина.

Несмотря на мой «математический» образ мышления и деятельности, я всегда с большим интересом узнавал о новых его публикациях, восхищался широтой его интересов и знаний, совершенством формы его стихов.

Хотя предисловие к его последней «толстой» книге (2009) озаглавлено «Я увидел, что жизнь удалась», я думаю, что он многого не договорил из того, что знал и думал.

Мне повезло, что я хотя бы так, «параллельно», жил в одно время с ним.

У меня на полке стоят семь книг его стихов, а сколько ещё могло бы быть, если бы ему не мешали!

С.В. Жак,

доктор технических наук,

заслуженный работник высшей школы РФ

* * *

Из переписки (Леониду Григорьяну)

Каким ты стал, амиго?

Л.Г.

1.

Время такое, октябрь уже в силе.

Сумерки напрочь свечу извели.

Ветрено в городе, зябко в квартире.

Свет на исходе. Дела на мели.

И вереницы к ОВИРУ и в ВОХРу,

Мор по округе от тех сквозняков.

Околеваешь от стужи в эпоху

Инакомыслящих истопников.

Наш император, не вяжущий лыка,

Стал клептоманом, покуда тишком

Валит державу бессудное лихо

Навзничь на землю и в землю ничком.

Въяве дремотная жуть поголовья,

Снова в затейниках Дмитрий Покрасс.

Стало божбою срамное присловье:

Единодушье трудящихся масс.

Все златоусты в кухонном окладе,

А ясновидящих гонит взашей

Первенство в части безграмотной знати

И дипломированных сторожей.

Что за гордыня – прокорм на осанне,

Нам, слава Богу, ещё невдомек!

Нету одической скверны в гортани

И несъедобен холуйский паёк.

Тянет карман супостатская фига,

Есть варианты, да где их резон?

Ах, мой родной сопечальник, амиго,

Сызнова время ждать лучших времён.

Русская фронда – фольклор да эклога,

Жилы брунжат, да поджилки трясёт...

Не воспарить, возопивши, ей-богу:

«Целься, всё кончено. Бей меня влёт».

2.

Воитель мой, отбой. Напрасная шумиха.

Поводья в кулаке и в целости киот.

Теперь, идальго мой, вас мировое лихо

Печалует сильней, чем жуткий обиход.

Испакощенный быт давно не плодоносен,

Немотствует Клио. Витийствует трибун.

Ярыжный фарт обжит, есть ценник у ремёсел,

Тут в святцах кат и хват, в геральдике каплун.

Не съеденных в присест жует холопский вирус.

Сей пошлый карантин державою зовут.

Хоть чудо-терема сулили нам на вырост,

Да пагуба с лихвой вместила всех в закут.

Свирепый властелин над клакой синодальной

И пустотелый раб – кромешный наш недуг.

А в скопе и гурте и вздорней и опальней

И осиянный лоб и своекоштный дух.

Галерники в земле, а неслухи в ОВИРе.

Над Торою корпит печальный прозелит.

И тлеет идиот от благости в кумирне,

И паинька глаза паскудные слюнит.

Владычат паханы в большой стране-бедунье,

Былые горюны теперь водяру жрут.

Воитель мой, виват! Теперь лишь скудоумье

В отечестве моем единственный приют.

Юрий Фадеев

* * *

Вернуть бы вечера, которые растратил...

В. Каренц (Перевод Л. Григорьяна)

Вернуть вечера бы? О чём вы, дружище?

Нет, я понимаю, что вы – переводчик.

Но для перевода мы всё-таки ищем

родное себе. Не вводи же нас, Отче,

в тщету искушенья вернуться обратно,

в беспутную пору того общежитья,

что младостью звали. Как будто понятно:

всё меньше друзей. И ещё разрешите

напомнить, и мы уж не те, что когда-то.

Всё будет не так. И не стоит об этом.

Припомним-ка лучше весёлые даты,

когда собирались друзья и поэты.

Что память? И наше блаженство, и кара.

Лишь тронь эту дверцу со ржавой щеколдой –

и снова кружится влюблённая пара

под смуглую музыку гордой чаконы.

И снова к нам тянутся рюмки и руки

и струнами сердце кромсает гитара,

и ей подпевают ушедшие други...

О, память, ты – счастье! Но всё же и кара.

Забудем последнее. Что нам заботы,

коль плещет в бутылках отнюдь не водица?!

Содвинем же кубки и чаши... иль что там?

Стаканы? Чудесно, и это сгодится.

Что толку грустить? Всё как должно свершилось,

как выпало: то ли орёл, то ли решка.

Жизнь – для сумасбродств и бесценных ошибок,

одна только смерть беспощадно безгрешна.

А те вечера... К ним прибавится этот,

за тою же дверцею спрячется где-то.

К постели бредёшь, одинокий и старый...

Ах, память, ты – счастье. Но более – кара.

Георгий Буравчук

* * *

Леониду Григорьяну

Срезает времени фреза азарт лица и плоти порох,

как ни дави на тормоза, не избежать краёв, в которых

свирепствует пора утрат, нас обрекая на забвенье…

Каким люминофором, брат, на стенах третье поколенье

начертит знаки, наш типаж уничтожая без вопросов.

Что им, глумливым, эпатаж трубящей эры паровозов?..

Воздав хвалу за право врать былым громам, былым опалам,

мы помним ужас потерять себя в блужданиях по шпалам.

Когда не видно ни хрена, темны слова придворной прозы, –

куда вела та колея, где надрывались паровозы?

Хотя теперь цена – пятак и машинистам, и мытарствам,

да всё не попадаем в такт с медвежьим шагом государства.

С царапинами вместо ран, мы светлячки, а не светила,

нам, чтобы выйти в мастера, адреналина не хватило.

Мы жизнь прогрезили впотьмах, мы так и не дождались света,

но в исторических томах страницы выдраны про это.

Где мировой пожар гудел, нам – уцелевшим погорельцам –

размер нерукотворных дел – километровый столб у рельсов.

Бреду, пристрастие храня к цветущим женщинам и вишням,

моё бессмертие меня переживёт на месяц с лишним.

И если вправду век такой – бег до разрыва сухожилий,

никто нас не возьмёт в покой. А света мы не заслужили.

* * *

Памяти Леонида Григорьяна

urbi et cк-orbi

город в котором базар и вокзал за честь

каждый второй почитал поносить взахлёб

где на соборных часах у отметки шесть

времени вышел стояк что прямой поклёп

на преходящее в сущности много лет

где процветала жара и по воле вод

мост выворачивал свой раздвижной скелет

берег напротив левачил на свой живот

улицы как на театре бельём кулис

трогали вместо подъёма маячил спуск

в линиях где обознавшись бы сам улисс

корни пустил для начала затем потуск

город чья соль в палиндроме вот сор дорог

чьи палисады горчила теплом полынь

пиво держал с подогревом покуда дрог

ветхоподъездную salve врубал латынь

где в обязательный к слову ассортимент

планов дальнейших на совесть мол быть беде

слухи входили и самый последний мент

первым казалось был в курсе об этом где

если на выкате то не глаза но звёзд

сполохи в августе лучше забить окно

в небо а там постояльцем несвитых гнёзд

ровно по горькому врезав залечь на дно

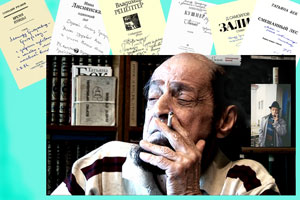

Иллюстрации:

фотографии Леонида Григорьяна разных лет;

обложки некоторых книг ЛГ;

его любимый ростовский дворик.

Творчество

Подборки стихотворений

- Надо менять свой герб № 24 (120) 21 августа 2009 года

- И ты судьбой рукоположен № 36 (132) 21 декабря 2009 года

- Вальс на побережье Стикса № 36 (168) 21 декабря 2010 года

Репортажи, рецензии и обзоры

- Я смотр назначаю вещам и понятьям № 1 (565) 1 января 2022 года

Публикации на других сайтах

Журнал «КОВЧЕГ»

Стихи:

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_1_19.html

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_7_41.html

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_11_92.html

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_17_71.html

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_21_161.html

МЭТР (лица из прошлого):

http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_31_239.html

Журнал «ДЕТИ РА»

http://detira.ru/arhiv/2009_07_57.html

Сетевой журнал «РЕЛГА»

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=authors&userid=629

Комментарии

-

Наталья Леониду Григорьяну 9 августа 2019 года

Как же повезло в этой жизни - я одна их тех студентов, которым "читал латынь" Леонид Григорян. Уже прошло 43 года с тех времен, а я по-прежнему упиваюсь общением с этим великим человеком. -

Галина Ульшина Леониду Григорьяну 5 августа 2018 года

Мой сын читает Григорьяна,

над книгой низко наклонясь,

не свистнул рак, а громом грянул,

что связка не оборвалась,

и в наших детях словно в кущах,

хоронятся его стихи,

как скрепы, нужные насущно

для них – вземляющих грехи.

И, посреди толпы безбожной,

в потоки брани и попсы

они в наш век мятежный вброшены,

и рифма липнет «словно псы».

Но вот – к властителю латыни,

Камю и Сартра толмачу,

припали – к роднику в пустыне,

пришли недужные – к врачу.

Бареф, привет, бонжур, ле хаим –

что? – пробуждает там у них

животворящее дыханье,

каким наполнен каждый стих

великомученика танцев,

обоекрылого орла,

к словам которого касаться

судьба убежище дала.

Пусть лето будит город рано

негромким дождиком косым,

мой сын читает Григорьяна –

почти что молится мой сын. -

Николай ЕРЁМИН к подборке «Вальс на побережье Стикса» Леонида Григорьяна 7 сентября 2013 года

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЯНА

Я тогда

Ходил в театр,

Где играли очень странно

Шевалье, Камю и Сартр

В переводах

Григорьяна…

Вопрошала

Вся семья:

- На кого твоя обида? –

Так

Растраивался я

В псевдонимах Леонида…

Может,

Оттого и жив,

Что в театре ожиданья

Пережил –

Правдив и лжив –

Весь абсурд существованья…

Правых-левых

Не сужу –

Понимать предпочитаю…

И в театр

Не хожу,

А его стихи читаю…

Николай ЕРЁМИН 7 сентября 2013 г Красноярск -

Татьяна Викторовна Леониду Григорьяну 27 августа 2013 года

Есть в нашей домашней библиотеке прекрасная книга "Клошмерль"Габриэля Шевалье в переводе О.Тарасенкова и Л.Григорьяна. Книгу все в семье читали по нескольку раз, и я в который раз совсем недавно. Иногда появлялась мысль разузнать, какие еще произведения открыли русскому читателю эти талантливые переводчики. Но в постоянной спешке все было некогда. Случайно сейчас узнала, какой личностью был Л.Григорьян.И какие чудные стихи писал! -

Сергей к подборке «Надо менять свой герб» Леонида Григорьяна 23 августа 2009 года

Достойно.

Добавить комментарий