№ 22 (550) от 1 августа 2021 года

«И последняя музыка тонет / В отраженье застывших ветвей»

Из книги судеб. Марк Иехиельевич Фрейдкин (14 апреля 1953, Ленинабад – 4 марта 2014, Москва) – советско-российский поэт, прозаик, переводчик, автор и исполнитель песен.

Из книги судеб. Марк Иехиельевич Фрейдкин (14 апреля 1953, Ленинабад – 4 марта 2014, Москва) – советско-российский поэт, прозаик, переводчик, автор и исполнитель песен.

Родился 14 апреля 1953 года в городе Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан) в еврейской семье. Жил в Москве. Учился в московской английской спецшколе № 9.

Марк Фрейдкин о себе: «Прошёл суровую школу жизни. За годы бурной молодости и легкомысленной зрелости доводилось бывать киномехаником и преподавателем литературы, музыкальным работником в детском саду и диспетчером ДЭЗа, приёмщиком заказов на фирме "Заря" и дворником, актёром и вахтёром, завхозом и Дедом Морозом, музыкантом на свадьбах и педагогом-организатором, заведующим игротекой и председателем товарищеского суда, взрывником и экспедитором, завклубом и агентом по доставке железнодорожных билетов, заливщиком катков, грузчиком и типографским бракером. Вкусил и горького, как полынь, хлеба журналистики».

Переводил английскую (Бен Джонсон, Роберт Бёрнс, Чарлз Лэм, Хилэр Беллок, Томас Харди, Эзра Паунд, Роальд Даль, Эдвард Лир и др.) и французскую (Малларме, Жарри, Руссель, Брассенс) поэзию. Руководил издательством «Carte blanche», выпустившим в начале 1990-х несколько важных книг, в том числе капитальное избранное Ольги Седаковой, М. Ямпольского и А. Жолковского, первопроходческую серию зарубежной лирики Licentia Poetica, в которой вышли книги Борхеса, Клоделя, Паунда, Йейтса, Гейма, Бенна, Тракля, Бонфуа и др.

Вышли сборники собственной прозы «Главы из книги жизни» (Москва, 1990), «Опыты» (Москва, 1994), включающие повести «Записки брачного афериста», «Из воспоминаний еврея-грузчика», «Больничные арабески», «Эскиз генеалогического древа», «Книга ни о чём». Кроме того, выпустил 4 альбома песен: «Эта собачья жизнь» (1997), «Песни Ж. Брассенса и запоздалые романсы» (1997), «Меж ещё и уже» (2000), «Последние песни» (2002). Осенью 2012 года вышло собрание сочинений Фрейдкина, состоящее из трёх томов (Проза, Стихи и песни, Переводы). В течение нескольких десятилетий писал песни – как на собственные, так и на чужие стихи, кроме того, переводил на русский тексты песен Ж. Брассенса. Исполнял свои песни вместе с музыкальной группой «Гой», большинство участников которой, как и сам Фрейдкин, в своё время учились в английской школе на севере Москвы (бывшая спецшкола № 9). Неоднократно концертировал в Германии, во Франции, в Израиле и в США.

Вышли сборники собственной прозы «Главы из книги жизни» (Москва, 1990), «Опыты» (Москва, 1994), включающие повести «Записки брачного афериста», «Из воспоминаний еврея-грузчика», «Больничные арабески», «Эскиз генеалогического древа», «Книга ни о чём». Кроме того, выпустил 4 альбома песен: «Эта собачья жизнь» (1997), «Песни Ж. Брассенса и запоздалые романсы» (1997), «Меж ещё и уже» (2000), «Последние песни» (2002). Осенью 2012 года вышло собрание сочинений Фрейдкина, состоящее из трёх томов (Проза, Стихи и песни, Переводы). В течение нескольких десятилетий писал песни – как на собственные, так и на чужие стихи, кроме того, переводил на русский тексты песен Ж. Брассенса. Исполнял свои песни вместе с музыкальной группой «Гой», большинство участников которой, как и сам Фрейдкин, в своё время учились в английской школе на севере Москвы (бывшая спецшкола № 9). Неоднократно концертировал в Германии, во Франции, в Израиле и в США.

Скончался 4 марта 2014 года в Москве после долгой болезни. Похоронен на Востряковском кладбище.

Фрейдкин о природе литературного творчества

Вообще разные синонимы, антонимы, омонимы, всякие, я извиняюсь, палиндромы, анаграммы и анжамбеманы – суть большое подспорье в трудной работе литератора. Они помогают как-то скрасить это унылое и отчасти безнравственное занятие, когда буквально из ничего, на голом, можно сказать, месте, из каких-то обрывков своих и чужих слов, из туманных припоминаний, сомнительных реминисценций и неоформившихся мыслей, руководствуясь волюнтарными и химерическими представлениями о том, как это должно быть, и в то же время абсолютно не зная, что в конце концов из этого получится, нужно сделать что-то реальное, осязаемое и вполне конкретное, по мере сил не очень кривя душой и не слишком далеко отступая от художественных принципов, если таковые имеются.

Вообще разные синонимы, антонимы, омонимы, всякие, я извиняюсь, палиндромы, анаграммы и анжамбеманы – суть большое подспорье в трудной работе литератора. Они помогают как-то скрасить это унылое и отчасти безнравственное занятие, когда буквально из ничего, на голом, можно сказать, месте, из каких-то обрывков своих и чужих слов, из туманных припоминаний, сомнительных реминисценций и неоформившихся мыслей, руководствуясь волюнтарными и химерическими представлениями о том, как это должно быть, и в то же время абсолютно не зная, что в конце концов из этого получится, нужно сделать что-то реальное, осязаемое и вполне конкретное, по мере сил не очень кривя душой и не слишком далеко отступая от художественных принципов, если таковые имеются.

Мне страшно подумать, как бы я выдерживал это дьявольское напряжение, не будь у меня возможности обращаться на каждом шагу к вышеуказанным (и многим другим) формам литературной игры – мне бы, наверно, пришлось тогда отказаться к чёртовой матери от писательской деятельности и искать для своих незаурядных способностей какое-нибудь иное применение (меня, например, всегда чрезвычайно привлекала профессия футбольного комментатора, и я до сих пор жалею, что мне так и не довелось испробовать себя в этом амплуа).

Более того, ставя перед собой определённую художественную задачу, я в первую очередь думаю не о том, какими выразительными средствами эту задачу решить, а о том, как бы внутри неё найти какую-нибудь зацепку, какой-нибудь повод для словесной эквилибристики. А когда этот повод найден, то и сама задача незаметно отступает на задний план...

Более того, ставя перед собой определённую художественную задачу, я в первую очередь думаю не о том, какими выразительными средствами эту задачу решить, а о том, как бы внутри неё найти какую-нибудь зацепку, какой-нибудь повод для словесной эквилибристики. А когда этот повод найден, то и сама задача незаметно отступает на задний план...

Уж если в самом деле рассказывать «историю из жизни», то рассказывать попросту, без всяких там выкрутасов и аллюзий. Как рассказывал мой любимый литературный персонаж фельдкурат Отто Кац: «Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот он женился и через год умер». И точка. Вот это, я понимаю, образец повествовательного стиля. Правда, может получиться, что подобный чисто нарративный фрагмент в специфическом контексте моего произведения будет выглядеть несколько нарочито. А чересчур обнажать приём тоже нельзя, не то на таком эксгибиционизме погоришь в два счёта. Вот, к примеру, Венедикт Васильевич Ерофеев. Уж на что собаку съел в изящной словесности, понимал это дело насквозь, вдоль и поперёк, а в «Вальпургиевой ночи» самую малость дал слабину, пустил приём катиться по инерции – и вот вам результат: никакого сравнения с «Петушками». Так что здесь, конечно, нужно «блюсти препорцию» и тщательно всё взвесить на беспристрастном безмене литературного вкуса.

В целом советская песня как явление во многом опровергает мой тезис о том, что соотношение качества литературного и музыкального материала не имеет для художественной ценности песни решающего значения.

В целом советская песня как явление во многом опровергает мой тезис о том, что соотношение качества литературного и музыкального материала не имеет для художественной ценности песни решающего значения.

На протяжении всей своей истории она (советская песня) за редкими исключениями представляла собой результат совместного творчества весьма одарённых композиторов и поразительно бездарных поэтов-песенников. И что характерно: какой бы немыслимо убогой ни была подчас продукция этих последних, диссонанс от сочетания хорошей музыки и плохих стихов всё-таки оказывался в большинстве случаев не таким нестерпимым, как от сочетания плохой музыки и хороших стихов (в истории советской песни изредка случалось и это – достаточно вспомнить печально знаменитые песни А. Пугачевой на стихи О. Мандельштама и В. Шекспира или жуткую песню неизвестного мне композитора (кажется, В. Матецкого) на прекрасное стихотворение А. Тарковского «Вот и лето прошло…»). Впрочем, эту закономерность можно проследить не только на таком специфическом явлении, как советская песня, – многие песни «Битлз» или той же Пиаф также не отличаются особой изысканностью текстов, что должно бы навести на мысль о преобладании в песне музыкального начала. В пользу этого же вывода говорит и такой факт, что в природе существует немало вполне достойных песен с хорошей музыкой и, скажем, с не очень хорошим текстом, но я что-то не припомню ни одной сколько-нибудь приличной песни, где это соотношение было бы обратным.

Фрейдкин о своих переводах Брассенса

Итак, что же у нас, как говорится, в сухом остатке? Что, переводя Брассенса, мы можем воспроизвести с наименьшими потерями? Мы можем пересказать содержание стихотворения, можем сохранить его поэтическую форму – эквилинеарность, строфику, схему рифмовки (правда, в некоторых случаях придётся пожертвовать аутентичностью размера). Мы можем попытаться как-то воспроизвести мировоззренческие позиции Брассенса, его антисоциальность, его petite philosophie, его юмористическое и сострадательное отношение к миру, стараясь не допустить при этом ни излишнего пафоса, ни развязного гаерства. Мы можем, наконец, какими-то опосредованными и уводящими в сторону от оригинала способами передать игровую природу его поэтики, максимально насытить стих разнообразными элементами литературной игры, можем в меру наших скромных способностей постараться сделать этот стих виртуозным, лёгким и изящным.

Итак, что же у нас, как говорится, в сухом остатке? Что, переводя Брассенса, мы можем воспроизвести с наименьшими потерями? Мы можем пересказать содержание стихотворения, можем сохранить его поэтическую форму – эквилинеарность, строфику, схему рифмовки (правда, в некоторых случаях придётся пожертвовать аутентичностью размера). Мы можем попытаться как-то воспроизвести мировоззренческие позиции Брассенса, его антисоциальность, его petite philosophie, его юмористическое и сострадательное отношение к миру, стараясь не допустить при этом ни излишнего пафоса, ни развязного гаерства. Мы можем, наконец, какими-то опосредованными и уводящими в сторону от оригинала способами передать игровую природу его поэтики, максимально насытить стих разнообразными элементами литературной игры, можем в меру наших скромных способностей постараться сделать этот стих виртуозным, лёгким и изящным.

Достаточно ли всего этого для полноценного перевода? Разумеется, нет. Но, если это сделать качественно и добросовестно, то, наверно, может получиться суррогат, конгениальный оригиналу от силы процентов на десять, который, в общем, можно читать без омерзения. Как выражался Зощенко: «Получилось довольно красиво. Не безобразно, одним словом. В смысле – морда инстинктивно не отворачивается». Но это, кажется, потолок.

О поэте

Памяти Марка Фрейдкина – певца, поэта, прозаика, переводчика

Я скажу это начерно, шёпотом… Потому что никакого некролога Марку у меня в запасе нет – думать о нём под таким углом мне и в голову не приходило. Он был на целую мою школьную юность моложе меня, и я скорее ожидал бы подобной услуги от него.

Я скажу это начерно, шёпотом… Потому что никакого некролога Марку у меня в запасе нет – думать о нём под таким углом мне и в голову не приходило. Он был на целую мою школьную юность моложе меня, и я скорее ожидал бы подобной услуги от него.

Не буду писать о сделанном им, – для этого есть справочные издания. Лучше задамся известным вопросом, что в нём связалось с ним одним.

Он был моложе меня, но младшим мне никогда не казался, начиная с первой же встречи с ним в его роли владельца книжного магазина «19 октября» и хозяина издательства «Carte Blanche». Он поразительно сочетал какую-то бесшабашную андеграундную вечную юность с житейской и профессиональной зрелостью.

Он не врал – даже не привирал лишь бы понравиться и не обидеть. И умел сказать неприятную правду, что называется, мягко, но твёрдо.

А видел, слышал, чуял её безотказно. Как-то на престижном приёме, где играло по очереди аж два оркестра, симфонический и джазовый, он не просто скучал, а вежливо, но очевидно страдал и всё порывался уйти. «Чем ты недоволен? – спросил я. – Сиди спокойно, слушай да ешь». – «Вот слушать-то и не могу. У второй скрипки третья струна перетянута и фальшивит» (или что-то в этом роде).

Он был свободным художником и свободным человеком. Если где и служил, то в каких-то полуреальных культурных точках, где прислуживаться не приходилось, в основном же умудрялся жить на то, что любил делать, – переводить стихи, писать прозу и петь песни, Брассенса и свои. В союзах, из которых можно исключать за идеологические грехи, насколько знаю, не состоял и потому из них не исключался.

Он был свободным художником и свободным человеком. Если где и служил, то в каких-то полуреальных культурных точках, где прислуживаться не приходилось, в основном же умудрялся жить на то, что любил делать, – переводить стихи, писать прозу и петь песни, Брассенса и свои. В союзах, из которых можно исключать за идеологические грехи, насколько знаю, не состоял и потому из них не исключался.

Писал и пел он про всё, что знал, – про деньги, любовь, неудачи, коварство, удивительные события, фиктивные браки, болезни, мочу, вонь, преждевременное семяизвержение, you name it, и через всё это целомудренно просвечивало наше жалкое богатство – образ мира неподвижный и летящий… в быстротечности своей непоправимый.

С непоправимостью он умел жить. Казалось, болезнями он переболел всеми, какие есть, успел полечиться во всех московских больницах, был знаком со всеми стоящими врачами и медсёстрами, хочется сказать, чуть ли не всех микробов знал в лицо и всё это умел описать так, что выходило на зависть вкусно, – живут же люди!

Месяц назад, поздравляя его по электронной почте с выходом в «Знамени» подборки блестящих рассказов, я мимоходом спросил о здоровье. Он коротко отписал, что дело плохо, «честно говоря, не надеялся дожить до публикации», а в ответ на мои ободрения, дескать, ты же всегда выкарабкивался, признался, не особо и прячась за цитатой: «измучась всем, я уже и сам умереть хочу». Утешать его, заглянувшего, и не раз, куда-то туда, по ту сторону, язык не поворачивался. Я написал в том смысле, что держись. Ответ последовал в фирменном фрейдкинском – полу-зощенковском, полу-монтеневском – ключе: «Держаться надо, ты прав. А то сегодня с утра по дороге в сортир я слегка навернулся башкой о кислородный аппарат. К счастью, всё обошлось без фатальных последствий – чрезвычайно дорогостоящий прибор не пострадал».

Александр Жолковский

Марк Фрейдкин: завещание

Памяти свободного поэта, об опыте тайной и явной свободы

Марк Фрейдкин: Наверно, всё-таки надо это написать, а то, неровен час, можно не успеть. Как говорится, находясь в трезвом уме и здравой памяти, объявляю свою последнюю волю.

Марк Фрейдкин: Наверно, всё-таки надо это написать, а то, неровен час, можно не успеть. Как говорится, находясь в трезвом уме и здравой памяти, объявляю свою последнюю волю.

Ну, с материальной стороной дела всё просто: никаких сбережений и сколько-нибудь ценного имущества у меня нет. А с тем барахлом, что есть, моя жена и дети разберутся.

Теперь, что касаемо погребения и прочего. Я проводил в мир иной столько народу, что уже давно сбился со счёта. И я ненавижу эту процедуру. Поэтому прошу всё сделать как можно быстрей и наименее обременительным для окружающих способом.

Разумеется, кремация. Разумеется, никаких церковных обрядов – отпеваний, свечей и проч. Прощание в крематории короткое и скромное: гроб подешевле, не надо венков, огромного количества цветов – зачем зря деньги переводить? По возможности обойтись без надгробных речей и прощаний – ну разве что очень коротенько и если кому-то будет совсем невтерпёж… Хорошо бы, конечно, заткнуть сотрудницу крематория, но боюсь, это едва ли удастся. Буду рад, если после этого друзья соберутся слегка выпить-закусить. Только не нужно всей этой ритуальной мишуры: фотографии с траурной лентой, завешенных зеркал, рюмки водки с куском чёрного хлеба, кутьи и т.д. Хотелось бы также избежать разговоров о том, что мой дух ещё витает здесь и о предстоящих встречах

в загробном мире. Чокаться можно.

Во избежание недоразумений можно зачитать этот текст.

Урну в нашей семейной могиле на Востряковском кладбище лучше зарыть приватным порядком. Памятника ставить не нужно – вполне достаточно обычной таблички.

Вот, кажется, и всё.

Это завещание Марка Фрейдкина зачитали вчера на его проводах – и по возможности выполняли. Наверное, начав эту прощальную заметку, я нарушаю его волю. Если в своём завещании он ничего не сказал о некрологах, то из всего сказанного можно заключить, что о жанре некролога он тоже ничего хорошего не думал. В Завещании ничего не говорится и о судьбе его сочинений: песен, стихов, прозы, переводов.

Это завещание Марка Фрейдкина зачитали вчера на его проводах – и по возможности выполняли. Наверное, начав эту прощальную заметку, я нарушаю его волю. Если в своём завещании он ничего не сказал о некрологах, то из всего сказанного можно заключить, что о жанре некролога он тоже ничего хорошего не думал. В Завещании ничего не говорится и о судьбе его сочинений: песен, стихов, прозы, переводов.

Не могу вообразить, чтобы это не занимало автора.

Я не представляю, насколько известно имя Марка Фрейдкина российским читателям. У него много горячих поклонников по всему свету (и не только в кругах русской эмиграции: в своё время тексты его песен входили в курс новой русской словесности в Оксфордском университете, их слушали на занятиях в Сорбонне). О его прозе писал блестящий филолог А. Жолковский. Всё же предполагаю, что «широкой известности» он не приобрёл. Марк Фрейдкин относится в особому разряду писателей – не «популярных», а любимых. Это разряд совсем немноголюдный – если представлять, что я здесь имею в виду под словом «любимый». Это автор, который на самом деле нужен читателю, который вошёл в его жизнь, в его дом как друг и уже не покинет этого дома, потому что с ним хорошо. И ему хорошо со своими читателями и слушателями. Между ними нет ничего условного, навязанного, сообразованного с теми или другими внешними требованиями и вкусами. В голосе Фрейдкина, о чём бы он ни говорил или ни пел, – спокойная свобода и достоинство. Его любят за то, что он даёт почувствовать утешающую возможность быть совсем свободным (сюда входит и решительный отказ от покушения на чужую свободу – желания удивить, шокировать или употребить ещё какой-то жест артистической агрессии). Он любит друзей – но возможно, ещё больше любит игру слов и мотивов, и это занимает его больше всего. «Любимцем муз» назвал он себя, как обычно, с усмешкой. Но это правда.

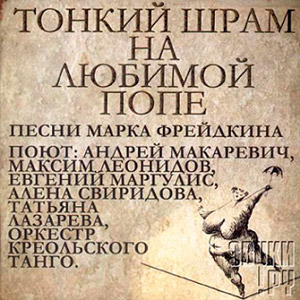

В его «лёгком» и «сниженном» письме нет ни капли популизма. Императив изящества – особенно забавный там, где предмет речи может быть понят как фривольный или даже «хулиганский». Его называли «московским Брассансом». Он в самом деле любил Брассанса и перевёл его песни как никто. Но, конечно, это сравнение не исчерпывает особенностей Фрейдкина. Скорее, оно говорит о том, что в русском «бардовском» мире нет ничего близко на него похожего. Ни лирический мир Окуджавы, ни драматический Высоцкого, ни – скажем так – мистический Гребенщикова; ни Галич (которого Марк, впрочем, ценил – особенно, по его словам, за дактилические рифмы); ни Псой Короленко… Всё это очень далеко от Фрейдкина. Когда его песни исполнил Макаревич («Тонкий шрам на любимой попе»), у меня было ощущение, что вместо живой зверушки, какой были эти слова в авторском звучании, мне предложили стилизованную игрушку вроде мишки Тедди. Что исчезло? Непритворное удивление самого автора перед тем, что у него получается. Надо же! И ещё – фокус дистанции: говорящий и поющий, впадая в самые непредвиденные интимности, рассказывая о самых неавантажных положениях, в которые он хронически попадает, никогда не тонет в собственных признаниях. Он с интересом, благожелательно наблюдает за ними со стороны.

В его «лёгком» и «сниженном» письме нет ни капли популизма. Императив изящества – особенно забавный там, где предмет речи может быть понят как фривольный или даже «хулиганский». Его называли «московским Брассансом». Он в самом деле любил Брассанса и перевёл его песни как никто. Но, конечно, это сравнение не исчерпывает особенностей Фрейдкина. Скорее, оно говорит о том, что в русском «бардовском» мире нет ничего близко на него похожего. Ни лирический мир Окуджавы, ни драматический Высоцкого, ни – скажем так – мистический Гребенщикова; ни Галич (которого Марк, впрочем, ценил – особенно, по его словам, за дактилические рифмы); ни Псой Короленко… Всё это очень далеко от Фрейдкина. Когда его песни исполнил Макаревич («Тонкий шрам на любимой попе»), у меня было ощущение, что вместо живой зверушки, какой были эти слова в авторском звучании, мне предложили стилизованную игрушку вроде мишки Тедди. Что исчезло? Непритворное удивление самого автора перед тем, что у него получается. Надо же! И ещё – фокус дистанции: говорящий и поющий, впадая в самые непредвиденные интимности, рассказывая о самых неавантажных положениях, в которые он хронически попадает, никогда не тонет в собственных признаниях. Он с интересом, благожелательно наблюдает за ними со стороны.

Это фокус его песен, и это позиция повествователя в его «автобиографической» прозе. У неё тоже нет прецедентов в русской словесности. Может быть, Л. Стерн (учитель и В. Ерофеева, между прочим). Я уверена, что эту прозу ещё будут исследовать, она устроена очень непросто. Вымысла в ней просто нет. А её фактическое содержание – картины позднесоветской жизни глазами человека, из неё сбежавшего. Марк принадлежит поколению «дворников, вахтёров и сторожей», самому радикальному нонконформизму 70-х – 80-х, никогда не искавшему себе места на лестнице официальных ролей. Ни публикаций, ни писательских лавров.

В то время все мы

Влачили жизнь богемы…

Удивительно, что бред советской действительности, из которого он сбежал, как школьник с уроков, никогда не вызывает у рассказчика гнева, желания обличать… Всё то же дружелюбное удивление. Жизнь вообще абсурдна, смысла вообще нет, всё преходит, хорошо ничего не кончается – можно подумать, что такой вывод, в духе Экклезиаста просвечивает за всеми этими повествованиями… Но нет. Я не берусь вербализовать этот общий вывод, но он не таков. Это не вывод разочарования в мире – скорее, наоборот: это очарование его видимой бессмысленностью, его преходящестью и обречённостью на неудачу. Почему? Потому что, как поётся в песне «Маленький Поц»:

Удивительно, что бред советской действительности, из которого он сбежал, как школьник с уроков, никогда не вызывает у рассказчика гнева, желания обличать… Всё то же дружелюбное удивление. Жизнь вообще абсурдна, смысла вообще нет, всё преходит, хорошо ничего не кончается – можно подумать, что такой вывод, в духе Экклезиаста просвечивает за всеми этими повествованиями… Но нет. Я не берусь вербализовать этот общий вывод, но он не таков. Это не вывод разочарования в мире – скорее, наоборот: это очарование его видимой бессмысленностью, его преходящестью и обречённостью на неудачу. Почему? Потому что, как поётся в песне «Маленький Поц»:

Это ничего, что Бог не спас.

Всё могло быть хуже в тыщу раз.

Это привязанность к жизни, которая, даже когда добивает, добивает – каким-то образом – не до конца.

Остаётся с нами рядом,

Уходя за ними следом –

как поётся в другой песне, «Апрельская полька». У неё есть какой-то неведомый другой ресурс. Любимым русским писателем Фрейдкина был Бунин.

В молодости Марк Фрейдкин был настоящим богатырём. Огромного роста, немереной силы. Поэтому он работал не «вахтёром и дворником», как большинство моих друзей, а, как знают читатели его прозы, бригадиром грузчиков. Ему случалось в одиночку заносить холодильник на какой-то серьёзный этаж. Как известно, очень сильные люди незлобивы и кротки. К другим, немогучим, они склонны относиться как защитники и покровители. Я, пожалуй, не встречала в жизни другого человека, который был бы настолько свободен от злого самолюбия, как Марк Фрейдкин. Наталья Трауберг, которую он называет своим учителем в переводах, как-то сказала, что в нём есть «элемент святости». Излишне уточнять: парадоксальной святости, потому что святость всегда неожиданна и не похожа на то, что о ней привычно думают. Может, как раз это (не говоря о словесном и музыкальном даре) и делает Марка Фрейдкина таким любимым, радующим автором. Свобода и достоинство. И глубоко, глубоко скрытая за комическим письмом щадящая нежность.

В молодости Марк Фрейдкин был настоящим богатырём. Огромного роста, немереной силы. Поэтому он работал не «вахтёром и дворником», как большинство моих друзей, а, как знают читатели его прозы, бригадиром грузчиков. Ему случалось в одиночку заносить холодильник на какой-то серьёзный этаж. Как известно, очень сильные люди незлобивы и кротки. К другим, немогучим, они склонны относиться как защитники и покровители. Я, пожалуй, не встречала в жизни другого человека, который был бы настолько свободен от злого самолюбия, как Марк Фрейдкин. Наталья Трауберг, которую он называет своим учителем в переводах, как-то сказала, что в нём есть «элемент святости». Излишне уточнять: парадоксальной святости, потому что святость всегда неожиданна и не похожа на то, что о ней привычно думают. Может, как раз это (не говоря о словесном и музыкальном даре) и делает Марка Фрейдкина таким любимым, радующим автором. Свобода и достоинство. И глубоко, глубоко скрытая за комическим письмом щадящая нежность.

Нас так немного.

Давайте ж, слава Богу,

Нальём и выпьем

За то, что это так.

Ольга Седакова

8 марта 2014

* * *

Тут следует сделать небольшое отступление о песнях Марка Фрейдкина. Его песни если и находятся в русле какой-то традиции, то традиции у нас почти не существующей, представленной буквально единицами. Понятно, что ближе всего к ней – французская авторская песня, то есть тот самый шансон в хорошем смысле. Причем автору (шансонье) тут мало быть просто хорошим поэтом, а ещё композитором и певцом. Шансонье – это прежде всегда масштаб личности, это фигура, в которой виден какой-то космос, огромный внутренний мир (Жорж Брассенс – классический пример). Создать этот свой мир, «свою страну» – это совершенно особая задача, и если кажется, что это как бы получается само собой, то это только кажется. Шансонье, создавая этот мир, строит его из всего себя, поёт самого себя, рассказывает себя всем своим существом. Это больше чем просто песня, это больше чем театр, и это и есть настоящая авторская песня…

Марк Фрейдкин сумел создать такой мир в своих песнях. Хотя есть множество людей, которые этого не видят и не находят в них ничего особенного – ничего страшного, это бывает. Но мне, честно говоря, всегда казалось и кажется сейчас, что с человеком, который нечувствителен к песням Марка и не чувствует его человеческого масштаба, довольно бессмысленно разговаривать и о песнях, и о стихах, и о множестве каких-то прочих необязательных вещей. Человек не чувствует обаяния песен Фрейдкина – окей, значит, с ним – по возможности надо о политике, о еде, о ценах, о погоде и о прочих прекрасных и важных материях.

Владимир Демчиков

* * *

Чудесный прекрасный Марк Фрейдкин. Сколько в нём всего сошлось… И песнелюбие. И франкофония. И книговедение вплоть до книготорговли. И московские улицы-переулки. И наив с секретом. И наконец, особый дар-вкус, он же слух, он же чутьё… Я очень давно его обнаружила, а полюбила не сразу. Нашла его когда-то в книжной лавке-избе «19 октября», вот ведь, когда-то был такой книжный в нашем городе не очень пушкинском…

Чудесный прекрасный Марк Фрейдкин. Сколько в нём всего сошлось… И песнелюбие. И франкофония. И книговедение вплоть до книготорговли. И московские улицы-переулки. И наив с секретом. И наконец, особый дар-вкус, он же слух, он же чутьё… Я очень давно его обнаружила, а полюбила не сразу. Нашла его когда-то в книжной лавке-избе «19 октября», вот ведь, когда-то был такой книжный в нашем городе не очень пушкинском…

Потом только расслышались эти песни и голос, и манера. Казалось, Москва, та, что претендует на салонность, будет сражаться за него, клубы ночные встанут на лист ожидания к нему… А вот и нет. Тут-то всё и произошло с Москвой самое плохое, чего мы и не ждали. Как возрасту перемена… Москва охладела. К тому да к этому – почти ко всем и ко всему… Марк… Наш общий старинный друг Евгений Витковский помог издать собрание Марка. Уже незадолго до конца. Собрание есть. А Марка нет.

Совершенно особенный, специальный человек. Артист в каждом жесте. В нашем уже вовсе не артистическом городе.

Многие, очень многие его и о нём помнят. По его чудесным «французским» текстам и интонации и по сей день сверяются…

Марк Фрейдкин: «И последняя музыка тонет»

Писать о Марке Фрейдкине легко и радостно. Перед нами пример человека, который блистательно состоялся во всех своих ипостасях: поэт, прозаик, переводчик, певец. Писать о Марке Фрейдкине тяжело и больно: замечательно талантливый литератор практически не печатался, его относительная известность началась только после пластинки Андрея Макаревича с песнями на стихи Марка, аудитория на концертах была немногочисленной. Трёхтомник вышел лишь за год до смерти, а чудесная подборка рассказов в «Знамени» была не только дебютной, но и предсмертной.

Что остаётся? Умерить собственные эмоции и постараться взглянуть как бы со стороны. По-фрейдкински: «Что же у нас, как говорится, в сухом остатке?»

А в нём вот что: Марк прожил жизнь так, чтобы ничто не отвлекало, не мешало творчеству – и его разнообразная, разноликая, иногда просто бестолковая трудовая биография целиком укладывается в прокрустово ложе этого понятия. Годы тяжёлой физической работы не прошли даром: поэт играючи растранжирил богатырское здоровье, стал завсегдатаем больниц и умер задолго до старости. Но каждая минута жизни была отдана любимому делу. С отрочества, когда мальчик запоем читал Бунина и Анненского, ставших своими навсегда, и до последних дней, когда было написано завещание, которое невозможно читать без улыбки – при всей беспросветности, бесповоротности содержания.

Раньше появилось стихотворное завещание, ещё без давящей конкретики, но по сути о том же:

Где на блюдце зелёные сливы

И смущается девичий пруд,

У скользящего в небо обрыва

Наши сны понемногу умрут.

Жизнь останется в прошлом, и снова

Кто из нас не протянет руки

Ухватиться за слабое слово

Из свисающей в воду строки?

Но надежда уже не наклонит

Ближний куст над рукою твоей,

И последняя музыка тонет

В отраженье застывших ветвей.

Тем из нас, кто останутся живы

Средь невнятицы и немоты,

Завещаю зелёные сливы

В зябком блюдце прозрачной воды.

Этот охальник и матерщинник в интервью Виктору Топаллеру читал другого охальника и матерщинника, создавшего наш язык. И в устах Фрейдкина пушкинские строки звучали удивительно органично. Потому что русский дворянин с шестисотлетней родословной и русский еврей, проследивший своё генеалогическое древо до шестого колена, всю жизнь молились одной богине. И капризная, взбалмошная красотка отвечала им взаимностью. И в позапрошлом веке, и в прошлом, и в нынешнем.

Было ли что мне слаще щедрой любви твоей?

Неба лёгкий глоток, парное дыханье света,

Нежность в разливе глаз и почти до слёз и на склоне лета

Солнца последний луч, мелькнувший между ветвей.

Ночью, когда не знаешь, где место себе найти,

И только ходишь и ходишь по комнате, слёзы глотая,

Так хорошо вспоминаются сладость и гибкость твоя золотая

Веткой зелёной, боящейся расцвести.

Было ли что мне слаще, чем робкие эти кусты?

(Сладость, ты влажная сладость, ты полная ветка осмысленной крови!)

И поднимая глаза на нетронутое изголовье,

Жду я, чтоб смерть прижалась ко мне, смеясь и ласкаясь, как ты.

Май 2021

От редакции-45. Сердечно благодарим Марину Фрейдкину, Александра Жолковского, Ольгу Седакову, Владимира Демчикова, Веронику Долину, чьи материалы были использованы на этой странице.

Иллюстрации взяты из архива Марины Фрейдкиной и файлов со свободным доступом:

фото Марка Фрейдкина разных лет, его жены и дочери;

фото Сергея Костюхина разных лет,

обложки музыкальных альбомов,

корешки трёхтомника Марка Фрейдкина.

Творчество

Подборки стихотворений

- Донести, не расплескав № 22 (550) 1 августа 2021 года

Комментарии

-

Леонид Вилихин Марку Фрейдкину 3 августа 2021 года

Выпала мне немыслимая удача быть коротко знакомым с Марком, смею думать дружески знакомым. С его уходом у меня в душе образовалась какая-то не то что бы полость, а наоборот - я все время ощущаю его присутствие. И оно позволяет сверять свои чувства и иногда даже поступки с ним... уж сколько лет... поразительно!

И драгоценно.

И надеюсь это со мной навсегда.

Он подарил раскованное спокойствие души и какой-то странный свет, вернее отсвет на практически любое литературное и (sic!) не только явление. Причем не делая ни того ни другого специально - просто так получилось.

Подвизаясь на ниве искусств не случилось мне приехать на чествование выхода его трехтомника (хотя при всей щепетильности Марка даже поучаствовал в его издании), и пожалуй это единственное воспоминание, которое горчит... но лишь появится Марик - песней ли, словцом или вот такой замечательной статьей, как эта,- свет вокруг незаметно начинает преломляться всеми цветами радуги и жить становится легче. И хоть «она на то нам и дана, чтоб терпеть её подлянки», уже семь лет живу с улыбкой сквозь слёзы.

Спасибо.

С любовью, Леонид Вилихин.-

Борис Суслович 5 августа 2021 годаДорогой Леонид, спасибо, что поделились с нами "немыслимой удачей" своего дружеского знакомства с Марком. Будем читать Марка - и улыбаться сквозь слёзы. С любовью.

-

Добавить комментарий