День Независимости

На время обеда офис переключался на личные дела. Женщины спешили в окрестные магазины, чтобы сэкономить вечернее время для семьи. Мужчины деловито устремлялись в столовую, чтобы успеть потом сыграть партию в шахматы или неспешно подымить у дверей старинного особняка в одном из тополиных переулков летней Москвы.

Толпиться в очереди за едой не хотелось, и я уткнулся в Интернет, вслепую нащупывая в сумке захваченное из дома яблоко. Новости как новости – страна отметила День Независимости, Ельцин выступил с докладом, а группа Prodigy готовит у выходу новый альбом. И вдруг – маленькая заметка в разделе культура – в Париже ... на 74 году жизни ... дальше глаза отказывались читать. К горлу подкатил такой комок, какого не было со времени ухода отца. Сразу вспомнились и сообщения о болезни, и стихи из последнего сборника с говорящим названием «Зал ожидания».

На улице моей беды стоит ненастная погода,

шумят осенние деревья, листвою блёклою соря.

На улице моих утрат зиме господствовать полгода:

всё ближе, всё неумолимей разбойный холод декабря.

На улице моей души то снег вздохнет, то дождь проплещет,

то вдруг загадочно застонет вдали последнее село...

Ещё за окнами темно, но раскрывается, трепещет

похожее на парус робкий синицы лёгкое крыло.

На улице моей судьбы не всё возвышенно и гладко...

Но тёплых стен скупая кладка?.. Но дым колечком из трубы?..

Но звук неумершей трубы, хоть всё так призрачно и шатко?..

Но та синица, как загадка, на улице моей судьбы?..

«Звук неумершей трубы». Вот. Теперь я знал, что надо делать. От безвозвратности утраты руки работали сами собой, без командной башни. Быстро нашёл в сети фото, посмотрел на него несколько минут, потом распечатал большим форматом. Мне казалось – коллеги по работе, большей частью – законченные гуманитарии, испытывают то же чувство невыразимой, глубоко личной утраты. Чувство, с которым нельзя оставаться один на один, а нужно непременно разделить с теми, кто понимает и сочувствует. Значит, нужно собраться и отпеть. Никогда я не знал и не видел, как это делается, но ощущение уместности этого обряда здесь и сейчас было таким острым, что я ткнулся в пару кабинетов со странным предложением: сегодня после работы, когда всё стихнет, сесть в кружок, поставить розу у портрета и помянуть поэта его же песнями. В конце концов эти стихи были нам, поколению 70-х, чем-то вроде евангелие, Евангелие от Окуджавы, неизменной нравственной меркой, почти молитвой. Отпевание барда казалось мне единственно возможным на тот момент способом примириться с горем. Чтобы услышать, что труба – не умерла.

Получив от коллег недвусмысленные отказы со ссылкой на срочные дела, да ещё и недоумённые взгляды в придачу, я поставил напечатанный портрет на столе в приёмной у входа, присел на диванчик и подумал, что День Независимости от «совести, благородства и достоинства» – не самый светлый на земле праздник.

Получив от коллег недвусмысленные отказы со ссылкой на срочные дела, да ещё и недоумённые взгляды в придачу, я поставил напечатанный портрет на столе в приёмной у входа, присел на диванчик и подумал, что День Независимости от «совести, благородства и достоинства» – не самый светлый на земле праздник.

Потом я ехал в метро на Арбат и вспоминал, как он пришёл в мою жизнь, как появилась эта странная зависимость, от которой совсем не хочется избавиться? У отца, страстного любителя техники, в начале 60-х был магнитофон – тяжеленный зелёный ящик с непонятной надписью. Кажется, это была вершина тогдашнего советского технического прогресса, литовский «Спалис». В нём жила музыка – часто это были песни на незнакомом, но очень мелодичном языке. Мои бабушки слушали их с грустными улыбками, подпевая вполголоса. А иногда, когда приходили друзья, отец ставил бобины с какими-то совсем особенными песнями, от которых лица гостей разглаживались, а глаза становились теплее и смешливей.

А мы швейцару: «Отворите двери!

У нас компания весёлая, большая,

приготовьте нам отдельный кабинет».

Или вот эта:

Над синей улицей портовой

всю ночь сияют маяки.

Откинув ленточки фартово,

всю ночь гуляют моряки.

А ещё они слушали про какого-то загадочного Лёньку Королёва, и мне, мальчишке, казалось, что это их общий знакомый или друг, с которым что-то случилось, но он, к счастью, остался жив, потому что там были слова «не для Лёньки сырая земля». Это было так не похоже на всё, что звучало вокруг, что застряло в детской памяти какой-то маленькой домашней тайной.

А ещё они слушали про какого-то загадочного Лёньку Королёва, и мне, мальчишке, казалось, что это их общий знакомый или друг, с которым что-то случилось, но он, к счастью, остался жив, потому что там были слова «не для Лёньки сырая земля». Это было так не похоже на всё, что звучало вокруг, что застряло в детской памяти какой-то маленькой домашней тайной.

Арбат не изменился в лице, словно бы не почувствовал ещё перемен: бойко шла торговля, пешеходы, «люди невеликие», как обычно, торопились по делам, а в подземном переходе бодро разливался «Сиреневый туман». Я подошёл к дому номер 43. Дворик был тих и почти безлюден. Наверное, где-то здесь слонялись такие же тени, вроде меня, но в праздной толпе нас было слишком мало, чтобы заметить друг друга. Отпеть поэта было решительно не с кем. Беспомощно опустившись на подвернувшуюся скамейку, я вдруг почувствовал: да, этот праздник был не случаен. Душа поэта наконец обрела то, чего ждала всегда: независимость от жестоких судеб и ничтожных обстоятельств, от безразличия и жестокосердия этого мира. Мира, который она столько лет осеняла своим вдохновением.

Я сидел и вдыхал этот лёгкий летний воздух, его воздух на его улице. Как маяки, сияли фонари на бульваре, в ресторане напротив швейцар услужливо отворял двери и, невидимый никому, в густеющих сумерках над домами проплывал запущенный кем-то воздушный шарик небесного цвета. Через некоторое время я обнаружил, что карандаш, странным образом оказавшийся в моей руке, нацарапал в записной книжке кривые строчки стихов, а может, даже песенки.

Я сидел и вдыхал этот лёгкий летний воздух, его воздух на его улице. Как маяки, сияли фонари на бульваре, в ресторане напротив швейцар услужливо отворял двери и, невидимый никому, в густеющих сумерках над домами проплывал запущенный кем-то воздушный шарик небесного цвета. Через некоторое время я обнаружил, что карандаш, странным образом оказавшийся в моей руке, нацарапал в записной книжке кривые строчки стихов, а может, даже песенки.

Смолкли флейты и валторны в городском моём саду,

Отзвучала эта песенка простая,

Он в последний свой троллейбус, как обычно, на ходу

Заскочил и в синей полночи растаял.

Отгорланив независимость – неясно, от чего,

Чёрной пятницей, тринадцатым июня,

Осознали мы зависимость от музыки его,

Как в гитаре от колков зависят струны.

И в Арбатских переулках наступила тишина,

Шлемы пыльные снимите, командиры...

Это сводит с нами счёты та Кавказская война –

Вот, поручик, ваша вечная квартира.

Поднебесная квартира, капельмейстера бивак

С часовым любви на вахте полуночной,

И какой-то свет целебный пробивается сквозь мрак

Из дверей её без скважины замочной.

Михаил Овсищер

Май 2014

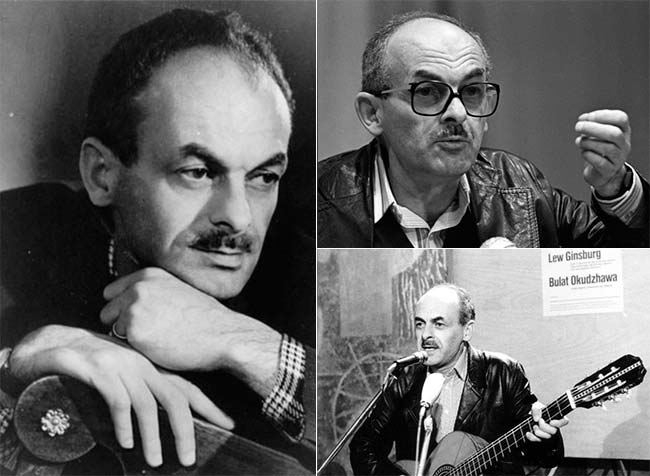

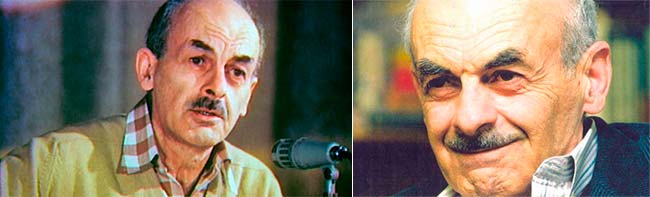

Иллюстрации:

фотографии Булата Окуджавы разных лет;

памятник поэту на Арбате.

Все снимки – в свободном интернет-доступе…

Фразы из копилки

Утренний звонок, как выстрел. В меня… за что? Пока выплываю из блаженной субботней дремоты, телефон прекращает, наконец, верещать. Не открывая глаз, пытаюсь ухватиться за обрывки сна, ускользающего в утреннем свете. Как сквозь туман, вижу неясную фигуру пыльно-голубого цвета во весь мой внутренний экран. Странное существо, вроде демона Максвелла, сидит и раскладывает нечто по двум мешкам: один наполняется быстро, а в другой почти пуст. Разбирает острое любопытство – что это у него там за припасы? Приближаюсь и осторожно заглядываю в тот, что с начинкой… В бездонной, отливающей полиэтиленовым блеском глубине лежат внавалку фразы, которые я же сам проговорил, прокричал, прошептал за целую жизнь. Слова там большей частью самые малозначительные, не повлиявшие решительно ни на что, сказанные второпях и по пустяковым поводам. Их множество, и не задержались они ни в моей памяти, ни в памяти моих собеседников. Зато в другом мешке на самом дне лежали всего несколько предложений, произнесённых даже не мной. Но это были какие-то очень важные и сильные высказывания. Такие сильные, что застряли в мозгу, как валун, ухнувший со скалы в узкую расщелину и висящий там над пропастью враспор между гранитными стенками. Эти слова отзывались эхом и выныривали из глубины всякий раз, когда жизненная спираль выходила на знакомый поворот.

Тряхнув головой, отогнал морок и окончательно выбрался из сонного тумана. Пыльное видение осталось за его пеленой и оставило меня наедине с воспоминаниями про эти несколько фраз, каждая – со своей историей.

Алтай, 1978 год

В тот байдарочный поход мы собирались давным-давно. При слове «Абакан» воображение рисовало быструю сибирскую реку с порогами, бегущую меж высоких гор с непролазной тайгой. Перед этой величественной картиной все пройденные раньше уральские маршруты отступали и меркли. Команда собиралась замечательная – все свои, из университетского турклуба, пятеро парней-физиков и одна девушка-математик, она же бессменный завхоз Ирка – отчаянный любитель походных приключений. Мы с Лёвкой, моим старым другом, и Колей, нашим однокурсником, числились по возрасту «младшей группой». Командор, могучего вида пятикурсник, попавший на физфак уже после армии, а значит, старше и опытнее нас всех на полжизни, честно предупредил:

В тот байдарочный поход мы собирались давным-давно. При слове «Абакан» воображение рисовало быструю сибирскую реку с порогами, бегущую меж высоких гор с непролазной тайгой. Перед этой величественной картиной все пройденные раньше уральские маршруты отступали и меркли. Команда собиралась замечательная – все свои, из университетского турклуба, пятеро парней-физиков и одна девушка-математик, она же бессменный завхоз Ирка – отчаянный любитель походных приключений. Мы с Лёвкой, моим старым другом, и Колей, нашим однокурсником, числились по возрасту «младшей группой». Командор, могучего вида пятикурсник, попавший на физфак уже после армии, а значит, старше и опытнее нас всех на полжизни, честно предупредил:

– Ребята, маршрут «лошадиный», «тройка» с элементами «пятёрки». Сначала два дня будем грести по Телецкому озеру, потом шестьдесят километром пешком через два перевала из Алтая в Саяны с байдарками и провиантом, а потом ещё двести сорок километров сплава по Абакану, с порогами, водопадами, обносами… Сдюжите?

Тому, кто прошёл речки второй категории сложности, третья категория сулит только радость новых преодолений. А вот пешая часть по горам была испытанием пока что неведомым. Но, по незнанию, нас это ничуть не заботило. Командора же, опытного байдарочника, прошедшего не одну «пятёрку», больше волновала перспектива ловли тайменя – огромной северной щуки. Подозреваю, что охота на это зубастое чудовище звала его в Сибирь сильнее, чем пороги с водопадами. Нас-то с Лёвкой манила туда бурная вода, да ещё неясная потребность что-то доказать самим себе. Опыт предыдущих походов подсказывал, что чем увлекательнее маршрут, тем непредсказуемей могут быть ежедневные приключения в этой короткой непридуманной жизни наедине с природой.

Группа собралась на берегу Телецкого озера у истока реки Бия – четверо прилетели из Самары, мы с Колей кое-как добрались из Тувы, где работали летом в стройотряде. Безлюдное место встречи на берегу могучей реки, фантастической красоты озеро, обрамлённое поющими на ветру кедрами, огромное солнце, встающее из-за снежных вершин Алтайских гор, – всё придавало нашему походному предприятию характер эпический, почти сказочный. Так всегда бывает, когда самые невероятные замыслы начинают приобретать реальные очертания.

После двух дней расслабленного путешествия по озеру достигли, наконец, места, где тропа, ведущая из Алтая в Саяны, уходила в горы. Никогда – ни раньше, ни потом – не случалось у меня в одном походе такого сочетания препятствий: озеро, горы и река. И никто из нас, туристов-водников, не представлял себе, что самое запоминающееся – это как раз та самая «лошадиная», горная часть путешествия. В отсутствие лошадей двое парней поочерёдно взваливали на спину тяжеленные складные байдарки в огромных, прошнурованных верёвками мешках. Остальные несли устрашающего вида рюкзаки, содержащие снаряжение и снедь на весь срок похода. Согласно описанию маршрута, где-то на реке, в трёх днях пути от начала сплава, якобы существовала база геологов, где при удачном раскладе можно разжиться хлебом и картошкой – в обмен на спирт. Но Командор, с сомнением покачав головой, предпочёл заправку «по полной». С таким грузом мы продвигались медленно, от одной таёжной заимки до другой – там можно было укрыться на ночь от дождя, как назло зарядившего в горах. Потом, когда заимки в заповеднике кончились, мы остались наедине с тайгой и ускользающей из-под ног Абаканской тропой. Палатки и рюкзаки становились всё мокрее и неподъёмнее, а медвежьи следы в горном малиннике попадались всё чаще.

На пятый день пути небо слегка прояснилось, дождь понемногу выдохся. В то утро мы с Лёвкой, взвалив на плечи байдарки, задавали темп всей цепочке, растянувшейся за нами по каменистой тропе. Дневной привал на уютной и светлой поляне показался раем. Командор, кажется, почувствовал усталость команды и прибавил норму обеда. Со своими вечными прибаутками («Доброе утро, разгильдяи! У кого сахар подмок?»), он краем глаза внимательно следил за каждым из нас, и, замыкая цепочку, нёс самый тяжёлый рюкзак. Пока мы блаженствовали на этой поляне, в одну минуту поднялся сильный ветер. В горной тайге деревья всегда отчаянно цепляются за камни, чтобы выжить. А в бурю гигантские кедры словно оживают, хлещут тёмными ветками, раскачиваются и угрожающе трещат, шевеля почву вздыбленными корнями. Весь несущийся воздух наполнен диким шумом, тёмным ужасом и ощущением неизбежной беды. Наверное, стоило переждать ненастье на поляне, но надо было двигаться дальше, к реке. Под завывания ветра и оглушительный треск деревьев мы втянулись на тропу под лапы кедровника. Если бы Лёвка, идущий позади, захотел мне что-то сказать, его голос утонул бы в этой симфонии ветра. И всё же в какой-то момент я явственно услышал крик. Последняя мысль была, как молния во мраке: «Как же должен орать этот человек, чтобы его можно было расслышать!» Резко обернулся и похолодел: как в замедленном кино, прямо на меня падало огромное дерево. Падало вдоль тропы, накрывая всех одним ударом. Собственно, там было два дерева: старая сухая пихта сломалась под ветром, упала на молодой кедр, они переплелись ветвями и теперь, прогнувшись под собственной тяжестью, вместе летели к земле. Ноги как-то сами, ещё до настоящего испуга, вынесли меня из-под удара – накрывало самой верхушкой, так что отбегать пришлось недалеко. Спортивный Лёвка, услышав звериный крик Командора, успел сбросить байдарку с плеч, отскочить в сторону от тропы, споткнуться о пень и упасть на землю, прежде чем его мешок с лодкой накрыло тяжёлым стволом. Коля, со свойственной ему сообразительностью, спрятался от удара за ближний кедр, но толстые сучья сверху ударили по огромному рюкзаку и сбили его с ног. Ирку сильно хлестануло ветками. Заякоренная на свой рюкзак, она лежала чуть в стороне от тропы с расцарапанным лицом и обалдело смотрела в грязно-серое небо. Славка, однокурсник Командора, тоже выглядывал из под веток упавшего кедра с совершенно очумелым видом. Сам же Командор, чтобы спастись от беды, должен был сделать всего пару шагов – проклятая пихта сломалась как раз тогда, когда он проходил мимо по тропе.

Некстати вспомнилось из классики: «…тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Что тут сказать? Беда только что просвистела совсем близко и обдала леденящим дыханием непоправимого. До ближайшего жилья было пять дней пути по горам, и никакой надежды на скорую помощь – медицинскую или хоть какую-нибудь. Сердце моё бешено колотилось, воображение проигрывало возможные исходы этого приключения, а скрип и треск огромных кедров под завывания ветра гнали прочь от гиблого места. Вот только ноги словно отнялись, отказываясь нести дальше. Мы лежали на сырой земле вокруг упавших деревьев и молча смотрели на горную тайгу какими-то новыми глазами. Командор присел рядом, и, видя наши перекошенные от пережитого лица, держал паузу. Однако ждать дольше было нельзя – буря норовила перейти в дождь и испортить осклизлую тропу окончательно. И тогда Командор, улыбнувшись, удивительно спокойно и громко произнёс:

– Видите, други мои, вот так и заваливается в тайге тропа!

Если б он сказал: «Вот так и гибнут в тайге люди, как мухи» – это было бы совершенно естественно в нашем положении. Но он произнёс настолько неожиданную фразу… Как будто мы попали на урок природоведения в пятом классе, и учитель задумал продемонстрировать нам в лесу изучаемое явление природы. Ничего особенного не случилось, и явление было представлено как раз таким, каким ему и положено быть. А мы… мы просто были его свидетелями. Живыми свидетелями!

Фраза Командора произвела совершенно магическое действие. Свинец в ногах куда-то исчез, все разом встряхнулись, повеселели и продолжили свой путь к далёкой и бурной реке Абакан.

Куйбышев, 1984 год

Университетские годы были далеко позади, но тянуло, тянуло иногда в родные пенаты – всё-таки это были лучшие дни нашей жизни: учёба, друзья, песни, походы… Забегаю на физфак и тут же встречаю в коридоре любимого профессора с нашей кафедры.

Университетские годы были далеко позади, но тянуло, тянуло иногда в родные пенаты – всё-таки это были лучшие дни нашей жизни: учёба, друзья, песни, походы… Забегаю на физфак и тут же встречаю в коридоре любимого профессора с нашей кафедры.

– Пойдём, – говорит он возбуждённо, – послушаешь, у меня сейчас выдающийся дипломник будет защищаться. Очень интересная тема!

Перспектива снова нырнуть хоть на полчаса в многоликий и загадочный мир теоретической физики показалась заманчивой, и я согласился. Мы поспешили в аудиторию. Студент оказался высоким, худощавым парнем со скуластым лицом и ясными глазами. У доски, увешанной плакатами, он уверенно излагал сложнейшие идеи из квантовой оптики. Руководитель диплома одобрительно смотрел на него из зала, и, сдаётся мне, во всей аудитории только они вдвоём понимали, о чём идет речь. За длинным столом, заставленным цветами, восседала Государственная Экзаменационная Комиссия. Возглавлял её престарелый доктор наук с изрядно увядшими научными интересами. Он с отсутствующим взглядом листал печатный экземпляр диплома в твёрдом переплёте и откровенно скучал. Остальные члены высокой Комиссии вообще никакого отношения к точным наукам не имели. Они мирно дремали за цветами и проснулись только тогда, когда председатель громко возвестил:

– Спасибо. Есть ли у комиссии вопросы к товарищу Козлову?

Дипломник «товарищ Козлов» держался спокойно, не ожидая подвохов. Степень компетентности комиссии он довольно ясно себе представлял. Но тут один из членов комиссии, листавший второй экземпляр диплома задом наперёд, как раз добрался до главы «Введение», где неожиданно для себя обнаружил несколько знакомых слов. Должно быть, шерсть у него на загривке встала дыбом, потому что он резко встал и тягучим голосом, предвещавшим недоброе, отозвался:

– У меня есть вопрос к товарищу Козлову. Вот тут у вас во введении написано: «…руководствуясь указаниями XXV съезда КПСС о повышении роли фундаментальных исследований…». Как же так, товарищ Козлов? В то время, когда вся страна напряжённо работает над выполнением решений XXVI съезда нашей партии, вы тут ссылаетесь на указания предыдущего.

И бдительный член Комиссии с видимым удовлетворением ткнул пальцем в раскрытый диплом.

– Вы ведь, кажется, хотели представить здесь прогресс в науке, а оказывается, что не можете даже шагать в ногу со временем!

И сел, разгорячённый собственной речью. За цветами оживились и зашушукались. Председатель закашлялся. И только в той части аудитории, где сидели однокурсники студента, преподаватели физфака и я, выпускник и случайный гость, повисла напряжённая тишина. Все, конечно, понимали, что обязательное «Введение» студенты сдували со старых дипломов из года в год, справедливо не обращая никакого внимания на это обрядовое словоблудие. Точно так же поступил и «товарищ Козлов», забыв, что раз в пять лет надо всё-таки добавлять единичку к мучительному счётчику. Он стоял натянутый, как струна, и желваки ходили на его скулах, придавая бледному лицу выражение крайней досады. Томительно тикали секунды, экзаменаторы тоже притихли и выжидающе смотрели на студента. Наконец, он медленно снял очки, потом так же медленно разлепил ссохшиеся губы и тихо, но твёрдо произнёс:

– А решения партии – это не флюгер, который поворачивается в зависимости от направления ветра.

Аудитория беззвучно ахнула. Председатель нервно сглотнул слюну, прокашлялся и преувеличенно громко спросил:

– Ещё вопросы есть?

Вопросов больше не было.

– Защита закончена! – с облегчением объявил он.

«Товарищ Козлов», покачиваясь от только что пережитого, удалялся по коридору в окружении восхищённых однокурсников. А я смотрел ему вслед и мучительно размышлял, как поступил бы в такой ситуации на своей собственной защите, пятью годами раньше?

Ленинград, 1989 год

На время заочной аспирантуры Ленинград стал мне родным городом. Я приезжал туда дважды в год, чтобы показать свои результаты на заседании кафедрального семинара или «народного хурала», как называли его свои, физтеховские. Там, в кругу весёлых и общительных коллег-физиков, практиковалась жёсткая, беспристрастная и высокопрофессиональная экзекуция каждого аспиранта с благородной целью выяснения истинной ценности его работы. При всей малоприятности процедуры, если её удавалось пройти без серьёзных потерь, это было уже неплохим поводом для повышения самооценки.

В тот год меня поселили в Доме Аспиранта и Стажёра, недалеко от Физтеха. Соседом по комнате был Карен, аспирант из Армении, готовивший диссертацию по полупроводникам. Незадолго до нашей встречи произошло страшное землетрясение в его родных краях, а до того – конфликт в Нагорном Карабахе, и любые телевизионные новости на эти темы вызывали в нём поток эмоций. К тому же он никогда не расставался с папкой, в которой хранились документы, относящиеся к политической истории Армении – от свидетельств геноцида армян 1915 года до речей армянских депутатов на съезде Верховного Совета СССР. И если Карен открывал свою папку и начинал говорить, это было как горная лавина, остановить которую почти невозможно. Тогда я молча показывал ему на свои расчёты, программы и книги на столе, и он обиженно замолкал. Но только до следующей сводки новостей по телевизору.

Однажды вечером Карен возник в дверях до крайности возбуждённый и с порога закричал:

– Ты видел? Нет, ты это видел?

Я сидел, уткнувшись в бумаги, и на всякий случай буркнул что-то неопределённое. За короткое время нашего знакомства я понял: скажешь «да» – придётся обсуждать тему, и душу из тебя вынут, пока не признаешься, что ты об этом думаешь. Скажешь «нет» – ещё хуже, завалят историческими подробностями от эпохи Великой Армении до наших дней.

Карен не отставал.

– Ну, скажи, ты это видел?

Я обречённо поднял голову.

– Что, Карен? Я не смотрю телевизор, ты же знаешь. Ведь пара дней всего до семинара.

– А, ладно! Ничего! У меня для тебя есть… На, читай!

Открыв заветную папку, он рванул верхний, самый свежий документ и, широко улыбаясь, протянул мне.

– Ну, читай же!

Я обречённо взял протянутый листок – он оказался протоколом недавнего заседания Съезда Народных Депутатов СССР, где выступал Президент Армянской Академии наук, известнейший астрофизик Виктор Амбарцумян. Перед глазами побежали ровные, отпечатанные на принтере строчки.

Из протокола (воспроизвожу по памяти):

В. Амбарцумян: Михаил Сергеевич, как же так? Почему Вы меня всё время перебиваете? Дайте мне сказать!

М. Горбачёв: Говорите…

В. Амбарцумян: Видите ли, в чём дело… Когда я выступаю в Британском Королевском Научном обществе, меня никто не перебивает… (пауза) А знаете ли вы, что я – единственный из советских астрофизиков, на кого была возложена мантия Ньютона?

М. Горбачёв (удивлённо): Да?

В. Амбарцумян: Да, уважаемый Михаил Сергеевич! (пауза) Между прочим, Михаил Сергеевич, не припомните ли Вы, кто правил Англией во времена Ньютона?

М. Горбачёв (растерянно): Во времена Ньютона? Не помню…

В. Амбарцумян (торжествующе): И я не помню! (аплодисменты в зале).

Не зря Карен так настойчиво предлагал мне это прочитать. Это был превосходный полемический удар и отличный урок политикам, считающим себя выше мудрых мира сего.

Торонто, 1998 год

Переезд в другую страну – исход, прыжок в неизвестность, попадание в новую реальность. Кто пережил, тот никогда не забудет этот опыт. Безо всякой опоры, ощупью, ошибаясь и набивая шишки, пробираешься, пытаясь начать всё сначала. И великое счастье, если кто-то может подставить на первых порах плечо. Мне повезло, потому что есть на свете такой человек по имени Саша Ш., инженер-строитель из Питера, приехавший в Канаду на несколько месяцев раньше нас. Мы познакомились в посольстве, когда сидели с документами у заветного окошка, и тогда же договорились, что если всё сложится, поможем друг другу на месте. Так случилось, что протянуть руку помощи выпало ему. Когда наш самолёт приземлился в аэропорту Пирсон, Саша встречал нас на специально нанятом минивэне. Потом привёз усталых путешественников к себе на съёмную квартиру и сказал: «Ну, вот вы и дома!» Это скромное жилище и вправду было нашим домом на ту неделю, пока мы с ним, высунув языки, носились по дождливому городу, пытаясь снять квартиру в середине месяца. Гостеприимные хозяева отдали нам две комнаты из трёх, кормили и вводили в курс суровой канадской действительности. Когда же настало время начинать самостоятельное плаванье, я с некоторым смущением произнёс:

Переезд в другую страну – исход, прыжок в неизвестность, попадание в новую реальность. Кто пережил, тот никогда не забудет этот опыт. Безо всякой опоры, ощупью, ошибаясь и набивая шишки, пробираешься, пытаясь начать всё сначала. И великое счастье, если кто-то может подставить на первых порах плечо. Мне повезло, потому что есть на свете такой человек по имени Саша Ш., инженер-строитель из Питера, приехавший в Канаду на несколько месяцев раньше нас. Мы познакомились в посольстве, когда сидели с документами у заветного окошка, и тогда же договорились, что если всё сложится, поможем друг другу на месте. Так случилось, что протянуть руку помощи выпало ему. Когда наш самолёт приземлился в аэропорту Пирсон, Саша встречал нас на специально нанятом минивэне. Потом привёз усталых путешественников к себе на съёмную квартиру и сказал: «Ну, вот вы и дома!» Это скромное жилище и вправду было нашим домом на ту неделю, пока мы с ним, высунув языки, носились по дождливому городу, пытаясь снять квартиру в середине месяца. Гостеприимные хозяева отдали нам две комнаты из трёх, кормили и вводили в курс суровой канадской действительности. Когда же настало время начинать самостоятельное плаванье, я с некоторым смущением произнёс:

– Саша, дорогой! У меня нет слов описать, как мы благодарны за всё, что вы для нас сделали. Знаю, что мы в неоплатном долгу. Но всё-таки… Вы же потратились… Машина, еда, время, в конце концов… Сколько я тебе должен?

Он улыбнулся, помолчал, а потом сказал то, что я буду помнить, наверное, до конца дней. Важнее и человечнее я не слышал почти ничего все эти годы.

– Знаешь, – сказал он, – мне лично ты ничего не должен. Ты отдашь тому, кто попросит у тебя помощи.

Он улыбнулся, помолчал, а потом сказал то, что я буду помнить, наверное, до конца дней. Важнее и человечнее я не слышал почти ничего все эти годы. Это было настолько сильно, что, вспоминая 1998 год много лет спустя, я написал стихи, где слова Александра процитированы почти дословно:

Он улыбнулся, ища ответ

На мой вопрос о цене:

«Ты мне не должен – конечно, нет,

Вернее, должен не мне,

Когда твой борт, шершав и устал,

Нащупает свой причал,

Тогда ты всё возместишь с лихвой

Идущему за тобой!»

…И эту «Балладу о цепи» – много-много лет спустя опубликовала «45-я параллель», в дни, когда потребовалась помощь замечательному поэту и человеку Георгию Яропольскому…

Михаил Овсищер

Январь 2016

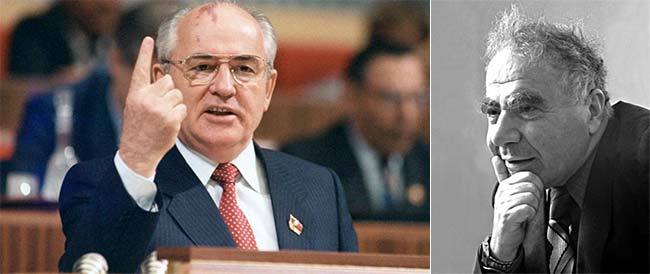

Иллюстрации:

портреты автора воспоминаний разных лет,

а также кадры, взятые в Интернете –

Михаил Горбачёв и Виктор Амбарцумян