Дядя Гриша

Я перестала ждать от матери особого тепла и почти приспособилась к постоянному настороженному внутреннему беспокойству этой родной мне женщины. Успокаивалась она только вблизи необходимого, дополнительного источника излучения жизненной силы. Во время войны, на фронте, даже под бомбами, таким объектом становилась госпитальная лаборатория с рядами пробирок, реактивами, лекарствами, шприцами и километрами бинтов. Пока медсёстры сматывали в рулоны, вновь стерилизованные, в ржавых разводах отстиранной крови – ровные марлевые полоски, она, я уверена, была спокойна. И даже утешена каким-то невидимым, но могущественным очевидцем, знающим и про расстрелянного безвинно её отца, и про справку с поддельной датой рождения, чтобы уйти на фронт раньше положенного.

В послевоенной жизни родной прифронтовой (постоянно перемещающийся вослед за фронтом) госпитальный мир последовательно заменила районная средняя школа. На фронте она спасала раненых, а в школе – сбившихся с верного пути учеников.

Дядя Гриша, словно посланец доброго, целебного, фантастического измерения минеральных вод, а также самой земли, откуда эти источники прорывались наружу, оказался способен сыграть роль целой экзотической страны. Таинственного края – прогретого горячими солнечными лучами до самой сердцевины, омытого бурными реками с каменистым дном, с верандами, сплошь увитыми виноградом и маленькими розами. У нас до сих пор хранится фотография этого красивого темноглазого человека на фоне собственного дома под Кировоградом. Встретив и полюбив мою маму, он раз и навсегда убедил её в своей искренности, выстирав потихоньку капроновые белые носочки, пока она прилегла днём, устав от поездки в Пятигорск на место дуэли Лермонтова.

Дядя Гриша, словно посланец доброго, целебного, фантастического измерения минеральных вод, а также самой земли, откуда эти источники прорывались наружу, оказался способен сыграть роль целой экзотической страны. Таинственного края – прогретого горячими солнечными лучами до самой сердцевины, омытого бурными реками с каменистым дном, с верандами, сплошь увитыми виноградом и маленькими розами. У нас до сих пор хранится фотография этого красивого темноглазого человека на фоне собственного дома под Кировоградом. Встретив и полюбив мою маму, он раз и навсегда убедил её в своей искренности, выстирав потихоньку капроновые белые носочки, пока она прилегла днём, устав от поездки в Пятигорск на место дуэли Лермонтова.

Обнаружив пропажу аккуратно висящей на верёвочке за крыльцом, она была потрясена содеянным. В то лето на курорте было принято носить босоножки на каблучках вот с такими кокетливыми носочками.

Я старалась не мешать их сближению. И не особенно вникала во взрослые подробности. Возможно, робела перед мягким обаянием южного знакомца, но когда он неожиданно приехал к нам домой холодной поздней осенью, скорее обрадовалась, чем удивилась.

Мама в тот год удачно собственноручно пришила полоску лисьего меха к фетровой шапочке. Рыженькая, с очень густыми, хоть и не вьющимися волосами, с природным, постоянным румянцем, она буквально расцвела. Небольшие серые глаза светились. Можно сказать, что они вдвоём составили интересную, привлекательную пару.

Каждому из них мгновенно передавалось настроение любимого существа, словно они оба были настроены на какую-то одну душевную, фантастическую волну. Собравшиеся за столом мамины подружки, соратницы по школе, не могли скрыть ни удивления, ни зависти при виде такого неожиданно представительного жениха.

Все были значительно моложе мамы, и обладали неизмеримо большим материальным достатком и здравым смыслом. А у неё даже серёжек не было! Просто в голову не приходило проткнуть соответствующие дырочки в мочках ушей. Мама ведь была совсем небольшого роста. Меньше меня на два сантиметра. Я-то – метр пятьдесят два, а уж она и того меньше. Но правильные пропорции тела делали этот недостаток совершенно неважным, или (для кого-то) даже притягательным. Тридцать четвёртый размер ноги, тугие икры, изящная посадка головы. А на уме – одни ученики да тёплая память о выживших и не выживших раненых. Вот она, моя мама. На фронте её звали Чижик. Вероятно за быстроту реакций и незлобивость нрава. Казалось, дядю Гришу совсем не раздражал ни постоянный холодный дождь со снегом, ни наша единственная комната, напоминавшая школьное казённое помещение, с высоким до потолка окном. Нелепая такая жилплощадь. За стеной после исчезновения отца сразу поселилась малограмотная семья маляров. Иногда оттуда доносился звук упавших стульев и вспышки беспорядочной ругани. Старых жильцов это неожиданное вторжение извне почему-то смешило и одновременно сближало, словно заговорщиков. Здесь-то ничего никогда не падало, и обитатели старались во всём быть полезными друг другу. Постепенно рождалось поле общего доверия.

Однажды мы пошли гулять втроём и, озябнув, забежали погреться в большой магазин. Дяде Грише сразу приглянулся вишнёвый бархатный костюмчик с витрины как раз на меня. Я потом очень долго носила юбку от этого костюма. Я росла, становилась выше, а эта вещь как-то приспосабливалась к моей меняющейся фигуре, как живая. Думаю, она и сейчас, как-нибудь, да налезла бы, справившись с бёдрами и талией. Бывают такие удивительные попадания и в сфере материального мира. Он никогда не надевал шарфа, был ровно настроен, подтянут. Но через неделю у него внезапно и стремительно поднялась температура до предельной чёрточки градусника. Родительница отъявленного двоечника из маминой школы, но в то же время опытный доктор в области «ухо-горло-нос» осмотрела заболевшего на дому. Да он и не дошёл бы до поликлиники. Оказалось, что огромный нарыв, образовавшийся в горле дяди Гриши, вовсе не случаен при подобных резких переменах климата. Рождённый под жарким солнцем, скорее всего, не может выжить в нашей суровой полосе, что впоследствии и подтвердилось.

Однажды мы пошли гулять втроём и, озябнув, забежали погреться в большой магазин. Дяде Грише сразу приглянулся вишнёвый бархатный костюмчик с витрины как раз на меня. Я потом очень долго носила юбку от этого костюма. Я росла, становилась выше, а эта вещь как-то приспосабливалась к моей меняющейся фигуре, как живая. Думаю, она и сейчас, как-нибудь, да налезла бы, справившись с бёдрами и талией. Бывают такие удивительные попадания и в сфере материального мира. Он никогда не надевал шарфа, был ровно настроен, подтянут. Но через неделю у него внезапно и стремительно поднялась температура до предельной чёрточки градусника. Родительница отъявленного двоечника из маминой школы, но в то же время опытный доктор в области «ухо-горло-нос» осмотрела заболевшего на дому. Да он и не дошёл бы до поликлиники. Оказалось, что огромный нарыв, образовавшийся в горле дяди Гриши, вовсе не случаен при подобных резких переменах климата. Рождённый под жарким солнцем, скорее всего, не может выжить в нашей суровой полосе, что впоследствии и подтвердилось.

Вот смотрю сейчас на хорошо сохранившуюся карточку, наивно подкрашенную кое-где зелёным и голубым. Деревья зелёные, струи небольшого водопада голубоватые. Кисловодск. Мы с мамой, и дядей Гришей, приехали повидаться не просто со своими знакомыми, но соседями по дому, почти родственниками, отдыхающими в соседнем курортном городе. От Ессентуков на автобусе меньше часа. Дядя Ваня преподавал математику, а тётя Галя литературу, как мама, но в Пединституте. Ведь наш общий двухэтажный дом в далёком городе был настоящий учительский, и кроме учителей и директоров школ, там никого не могло быть в принципе. Это потом появились маляры, как первое исключение из правил. Как и первые грубые, нецензурные слова, прозвучавшие под крышей нашего деревянного жилища, почти святилища учительской культуры. Я помню дядю Ваню, добрейшего на свете человека, соседа из квартиры под номером пять, замершего от ужаса скорбным изваянием в дверях, не смеющего подойти к кровати дяди Гриши, буквально сгорающего от сильного жара. На побледневшем лице больного, несмотря ни на что, чётко выделялись прекрасные чёрные ресницы и брови.

Совсем не помню, как удалось вывести дядю Гришу из весьма опасного кризиса, и вообще подробностей его последующего отъезда. Мама не решилась переехать к нему в Кировоград. Не знаю, как долго длилась переписка. Но, кажется, они встречались в последний раз во время весенних каникул в Ленинграде (ученики частенько ездили на дальние экскурсии в сопровождении учителей). Он настаивал, она сопротивлялась. Мама вернулась из Питера печальная, но внутренне успокоенная. Возможно, его любовью, пусть и длящейся на расстоянии. Вообще мама в дальнейшем нечасто вспоминала о тех днях своей жизни. Разве только с ласковой улыбкой о постиранных им белых носочках.

Эдгар По и водная стихия

К середине третьего класса выяснилось, что в собственной домашней библиотеке выбор чтения невелик. Не разгуляешься. Мама с исключительной преданностью преподавала литературу в старших классах, а главное, упорно добивалась грамотного письма в неблагополучном районе города, отдаваясь этому занятию полностью, не оставляя для себя лично ничего. Поэтому на полках стояло только то, что перепало ей случайно, либо без особой затраты сил. Но, именно эта, выпавшая на долю, подборка книг определила мой личный вкус на всю жизнь.

До такой степени детское сердце, открылось навстречу новым познаниям, что бессмертная душа избранных авторов не могла не откликнуться в ответном порыве, помогая по мере сил советом, а иногда и спасая от реальной гибели. Перечитывая десятки раз то одни, то другие места из любовно разложенных неокрепшими руками по квартире книг, я не могла охватить не развитым ещё умом мельчайшие детали опытных рассказчиков, но они накрепко запечатлевались в глубине сознания.

До такой степени детское сердце, открылось навстречу новым познаниям, что бессмертная душа избранных авторов не могла не откликнуться в ответном порыве, помогая по мере сил советом, а иногда и спасая от реальной гибели. Перечитывая десятки раз то одни, то другие места из любовно разложенных неокрепшими руками по квартире книг, я не могла охватить не развитым ещё умом мельчайшие детали опытных рассказчиков, но они накрепко запечатлевались в глубине сознания.

Не представляю, сколько раз были с волнением перечитаны, в частности, рассказы Эдгара По, непревзойдённого по изобретательности сюжетов гениального трагического фантазёра всех времён. Но от вполне конкретной угрозы утопления маленькой меня вскоре спасла одна подробность в рассказе «Тайна Мари Роже». У мамы имелся родной брат в Краснодарском крае. В нашей семье появилось со временем особое понятие: поехать на Кубань. Как только начинались учительские каникулы, мы с мамой, прихватив двух-трёх, а то и более, измученных жизнью учителей на «откорм», отправлялись в станицу Воронежскую, в двух часах езды от Краснодара.

Просторный дом дяди окружал большой сад с абрикосами и вишней, а также немалый полукруг огорода. По двору вальяжно выхаживали гуси, индюки, сновали утки с курами. Простой рай моего детства. Все весёлые соседские станичники с напевной речью варили чудесный, благоухающий сливами самогон и упивались до предела возможностей. Кто же не пил, практически становился богатым человеком. К счастью, у дяди обнаружилась хроническая язва желудка.

Все вокруг наслаждались спокойной и сытой жизнью в чудесном кубанском климате. Ежедневно купались в реке и беспробудно объедались щами с гусятиной и варениками с вишней.

В то лето, когда я дорвалась до Эдгара По, наш летний рай обогатился походами к местному водохранилищу. Нужно было только переплыть на лодке стремительную горную речку и последовательно пересечь под палящим солнцем плантацию арбузов, поле с помидорами величиной с небольшую тыкву (их можно было ломать пополам прямо руками, впиваться в горячую мякоть, не боясь облиться соком) и рощицу диких абрикосов под названием «жердёлы». После такого сказочного путешествия перед глазами внезапно открывалось море, но без волн и морского прибоя, – водохранилище, призывно распростёртое среди щедрой земли юга. Вся компания (мама, три молоденьких учительницы и взрослая дочь приятельницы из школы) радостно сбрасывая потную одежду, раскидывая на бегу сумки с едой, бросалась в спасительную водную прохладу, чтобы насладиться сполна. Только одна я не умела плавать. Совсем не умела, даже по-собачьи. А кому и когда было учить?

К счастью, метрах в пятнадцати от берега, ровной, притягательно зелёной полоской возвышались не до конца затопленные деревья. Хохоча и резвясь в брызгах воды, худенького, печального подростка совместными усилиями дотащили вплавь до этих водных деревьев, водрузили на тёплый, почти горячий ствол, где я и устроилась среди веток, касаясь пальцами воды. Не помню, сколько прошло времени, с тех пор, как взрослые исчезли из виду, и почему вдруг моё лёгкое тело заскользило вдоль гладкого ствола всё вниз и вниз, до самого дна. Зато не забыть, как взглянув вверх, увидела круг сплошного, играющего света, там вдалеке, где ждали надёжные ветки, мама, жизнь! И вот тогда, в последний и решающий миг бытия, сознание как бы отключилось. Пересилив детский страх, я стала с точностью следовать советам писателя Эдгара По.

А далее понятным языком, спокойно, убедительно шли пояснения до мельчайших подробностей, так необходимых одинокой, окончательно затерянной душе погибающего ребёнка, находящегося даже не в мире, а между миром и надмирным пространством. Я слушала внутренним, впервые открывшимся, слухом наставления самого близкого на тот момент человека и не помнила, конечно, о бедной, замученной до смерти красавице Мари и мудром Дюпене, просто лежала и глядела в небо.

Когда меня вытащили на берег, то мама смеялась больше всех, ибо внешне я осталась белой, совсем не загорелой, а лицо получилось красным, как у индейца. Особенно нос. Возвращаясь, компания потешалась всю не близкую дорогу до самого кубанского дома. Я думаю, мама так и не поняла, что едва не потеряла дочь. Видимо, не нужно было ей знать. Ни к чему. Но ужас перед водой закрепился во мне навсегда.

Ястреб на балконе

Однажды, ещё на старой квартире, при жизни мамы, я вдруг взялась подкармливать воробьёв. Уж не помню, как это началось, но в определённое время дня глубокая белая миска наполнялась доверху кусочками белого хлеба, припасённого заранее, и я высыпала это немудрёное угощение в длинные цветочные ящики, давно не используемые по назначению. На балконе собиралась приличная стайка пушистых симпатичных птичек.

Потом в это занятие втянулась вся семья, и нам казалось, что воробьи потолстели и повеселели за лето.

Помню, что в тот день было очень душно и к вечеру двери балкона ещё оставались распахнутыми в большую комнату, где я читала книгу на диване. Мама на кухне возилась с пирогами, приятно попахивало начинкой и тестом. И вдруг необыкновенный, совершенно ни на что не похожий звук заставил меня вскочить с места. Что-то вроде гигантского хлыста с размаху разрезало толщу воздуха прямо здесь на улице, за окном. Прибежала мама, тоже буквально поражённая внезапным свистом. Тихонько выглянув за балконные двери, мы увидели небольшую птицу неяркой расцветки, неподвижно сидящую на перилах. Я не могу передать ощущение странного восторга, охватившего всё существо от вида её жёлтых холодных глаз.

Помню, что в тот день было очень душно и к вечеру двери балкона ещё оставались распахнутыми в большую комнату, где я читала книгу на диване. Мама на кухне возилась с пирогами, приятно попахивало начинкой и тестом. И вдруг необыкновенный, совершенно ни на что не похожий звук заставил меня вскочить с места. Что-то вроде гигантского хлыста с размаху разрезало толщу воздуха прямо здесь на улице, за окном. Прибежала мама, тоже буквально поражённая внезапным свистом. Тихонько выглянув за балконные двери, мы увидели небольшую птицу неяркой расцветки, неподвижно сидящую на перилах. Я не могу передать ощущение странного восторга, охватившего всё существо от вида её жёлтых холодных глаз.

В них читалась отстранённая жестокость хищника и свободная воля. Это был ястреб. Дождавшись подходящего момента, он камнем упал с небес именно в ту точку пространства, которую безошибочно наметил во время полёта. Я почему-то чувствовала себя приобщённой к какой-то неизвестной мне ранее тайне мироздания.

Посидев так, около минуты, он спрыгнул на пол и, пробыв там совсем не долго, ни разу не взглянув в нашу сторону, улетел, превратившись в едва заметную точку высоко над нами. И это было совсем не то же самое, что в зоопарке с вольерами и решётками, или даже в лесу, в поле.

Нет, именно проникновение одного мира в другой поражает иногда душу своей, с одной стороны, близостью, а с другой инстинктивно удерживает от неосторожного и неуважительного любопытства. Сколько лет прошло с того жаркого, невозвратного лета, а я иногда вдруг вспомню свист разрезаемого воздуха, и что-то сладко защемит в груди.

Нет, именно проникновение одного мира в другой поражает иногда душу своей, с одной стороны, близостью, а с другой инстинктивно удерживает от неосторожного и неуважительного любопытства. Сколько лет прошло с того жаркого, невозвратного лета, а я иногда вдруг вспомню свист разрезаемого воздуха, и что-то сладко защемит в груди.

© Наталья Розенберг, 2017–2019.

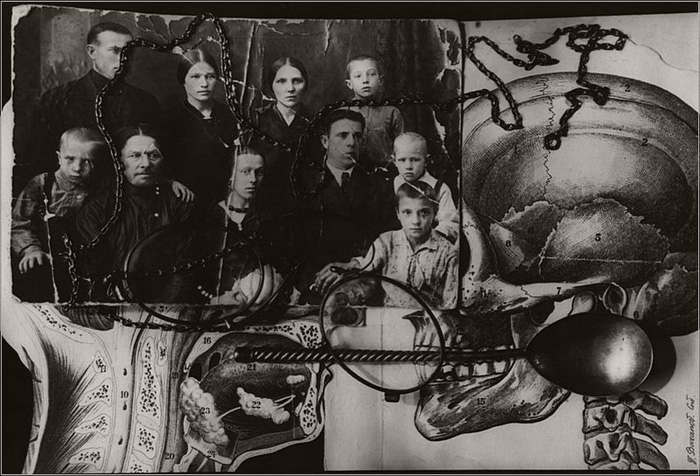

© Авторские работы: художник Слава Баранов, 2019.

© 45-я параллель, 2019.