№ 13 (325) от 1 мая 2015 года

Чем продолжительней молчанье…

(1 января 1921 – 11 декабря 2019)

(1 января 1921 – 11 декабря 2019)

Из книги судеб. Сара Абрамовна Погреб родилась 1 января 1921 года. Метрики у неё никогда не было, по крайней мере, она таковую не помнит, поэтому не вполне уверена, родилась ли в городе Первомайске, на железнодорожной станции Голта, или в местечке Юзефполь – неподалёку. В любом случае, это на Украине, в когда-то Одесской, а потом Николаевской области.

Отец, его звали Аврум Бронисман, умер, когда девочке было два года, а ему – 32. Говорили, что это был редкий человек – образованный, интеллигентный, добрый. Вся округа ходила к нему за советом, для решения споров. «Я подозреваю, что мой туберкулёз был наследственным, – говорит Сара. – Что осталось от отца? В памяти – ничего. В рассказах, в ощущениях, в памяти души – много. Говорят, он любил Собинова, сам пел и что-то писал. Не осталось ни клочка бумаги, ни строчки, хоть бы почерк увидать… Только две фотографии. Правда, красивый? Мама его очень любила. Она не могла видеть, как его зарывают. Что-то нервное было. Схватила ребёнка, завернула в одеяло и на попутной подводе уехала к своим родителям. Мама была красавица и умелица, на все руки мастерица».

Сара Погреб свои еврейские корни не только знала по именам – бабушка Нехама и дедушка Янкель, бабушка Доба и дедушка Мойше, – но и пронесла их образы через всю жизнь. Когда Сара в Харькове, на какой-то детской олимпиаде, читала свои стихи, и её фото опубликовали в газете «Вiстi», дедушка Мойше вырезал это фото и почти пятнадцать лет, до самой смерти, носил его в бумажнике завёрнутым в белый листик. В той олимпиаде художественного творчества участвовал и пятнадцатилетний Эмиль Гилельс. А в 1937 году, вместе с Семёном Гудзенко, который позже напишет: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрём», Сара получила – за стихи – Литературную премию имени А. С. Пушкина. Два года подряд ей выплачивали каждый месяц по 150 рублей как стипендию.

В первом сборнике Сары Погреб «Я домолчалась до стихов…» (М., 1990) есть целый раздел, посвящённый дому, детству, войне, памяти. Он называется «Глаза прикрою – как вчера».

В первом сборнике Сары Погреб «Я домолчалась до стихов…» (М., 1990) есть целый раздел, посвящённый дому, детству, войне, памяти. Он называется «Глаза прикрою – как вчера».

1937 год. Отчима не расстреляли, но исключили из партии и сняли с работы. Сару как дочь врага народа исключали из комсомола. Не исключили: секретарь райкома слушал, умываясь, «Пионерскую зорьку» – по радио читали её стихи. «Её надо перевоспитывать, нам нужны таланты», – сказал он через час.

Был Харьковский университет. Киевская аспирантура. Преподавание в Запорожском пединституте. Работа в школе. Из работ – реферат по Андрею Белому. Диссертация о Тютчеве. Ранний Маяковский. Поздняя Цветаева…

В разные годы – разные темы. И всегда – неподходящие. И все – тупик. Тютчев – тема непроходная. Рядом с Маяковским посмела поставить Блока? – космополитка! Новая диссертация, прошли годы, в МГУ: «Тема войны у Маяковского». В жизнь вошли замечательные люди: Лидия Моисеевна Поляк, из ученого совета МГУ, жена филолога Аванесова, вскоре её уволили; профессор Леонид Иванович Тимофеев, пришёл на защиту на костылях, а на 4-й этаж подняться не смог, письмо передал; Виктор Дувакин, позднее общественный защитник на процессе Андрея Синявского, он был её оппонентом, дал высокую оценку, очень хвалил. Защиту провалили: небезызвестный зав. кафедрой советской литературы Метченко и иже с ним… Лицом к лицу увидела, что такое реакция, звериные лица, антисемитизм, чтобы потом, по ночам, вглядываться, вдумываться.

Что было? Всё было. Кровохаркание, туберкулёзный институт после «космополитки», инсульт после чистилища в МГУ… Когда крутило в центрифуге, дано было ей в ощущение, что вот-вот всё кончится, а она «словечка не сказала, пока ещё бродила тут».

Жизнь колошматила. Судьба хранила. Дарила людей, дарила встречи. Не писала потому, что было тошно, да и не смела сконцентрировать все духовные силы на одном. А потом вдруг, как очнулась: мир не ограничивается отдельно взятой, хотя и огромной страной. Столько душа поглотила. И полнилась, полнилась.

И вдруг взорвалась. А строгости и точности училась ведь всю жизнь. Формы были отлиты. Оставалось их просто заполнять. Мучительная работа над строкой? Размером? Корпит над рифмой? Звукописью? Отвечает: да нет, пожалуй, все это выливается. Стихи сами пишутся. Выбирается, конечно, созвучное, слова откуда-то приходят. Все сочленяется – прошлое, природа, сны…

Зиновий Гердт прочел её стихи. Потом он станет их читать во всех своих поездках по белу свету. Отдал Давиду Самойлову, Самойлов позвал Юрия Левитанского, соседа: «Тут стихи!» И помог в публикации. И первая книга «Я домолчалась до стихов» вышла с его предисловием.

По материалам эссе Шуламит Шалит «Теперь я возвращаюсь в Ариэль…»

(альманах «Еврейская старина», ноябрь 2005)

Ариэльская Россия

Я допишу, за час до переправы,

Поэмы той последние октавы.

Владимир Жаботинский

Была осень 1991 года; только что разобрались с путчем, пересажали гекачепистов, запретили компартию (кажется, впрочем, в Таджикистане запрет тут же отменили, но только там), а радио вовсю работало. Ровно месяц исполнился со дня кончины путча, ровно 75 лет исполнилось одному из великих актёров советского периода русской истории – Зиновию Ефимовичу Гердту. Он выступал по радио, говорил долго, как всегда – упоительно интересно – и рассказывал о том, о чём знал лишь он один: о собственной жизни и о людях, встретившихся ему на пути. Не утверждаю, что процитирую его дословно, но кто в силах вспомнить – пусть вспомнит неповторимый голос Зиновия Ефимовича и представит, что это он говорит:

– Так вот, мы были с гастролями в Магнитогорске, если не ошибаюсь. И после концерта подошла ко мне старая еврейка, ну, наверное, лет ей шестьдесят было, точно не скажу, и протянула мне тетрадь со стихами: такая, говорит незадача – на старости лет стала стихи писать, может быть, посмотрите на досуге, вдруг что-то всё-таки не совсем плохо… Мы познакомились, и вы представляете – её звали…

Тут Гердт сделал артистическую паузу, хоть и выступал он по радио, но буквально видно было, как у него расширились глаза:

– Её звали Сара!.. Абрамовна!.. Погреб!.. Ну, я поблагодарил, взял тетрадь, вернулся в Москву и месяц к ней не прикасался, руки не доходили. А потом вечером прилёг, открыл и стал читать. И вы знаете… это оказались замечательные стихи! Вот лучше сами послушайте.

И Гердт стал читать – изумительно, так, как он один и умел:

Наш дом с телефоном за ближним бугром.

Сюда б хорошо забираться вдвоём.

Расхристанный клён осенит нас крылом,

А если еврейский случится погром,

За нас заступиться попробует гром,

И куст задрожит, и кровишку прольём

Не дома, не на пол с потёртым ковром –

На землю.

На милую землю.

Гердт прочёл два стихотворения, а потом добавил несколько слов о том, что случается же на свете чудо, и в шестьдесят лет можно начать писать стихи, и сразу стать большим поэтом.

Наверное, великого артиста всё же немного подводила память в смысле дат и географии, но не в том дело.

Стихами неведомой Сары Абрамовны с невероятной фамилией я заболел сразу, навёл справки и выяснил, что, во-первых, она в 1990 году репатриировалась в Израиль и живёт там отнюдь не в столице, а в Ариэле (то ли найдёшь её там, то ли нет), во-вторых, единственная её поэтическая книга – «Я домолчалась до стихов» (Москва, 1990, с маленьким предисловием Давида Самойлова), несмотря на тираж в тысячу экземпляров, в Москве отсутствует даже в лучших библиотеках. Ну, были более ранние публикации – в «Дружбе народов» (1985, № 3), в «Юности» (1987, № 8), в альманахе «Поэзия» (1988, № 52). Последняя публикация уже послужила некоей ниточкой – я сам там печатался. И полгода не прошло, как московский сборник мне раздобыли, – не в Москве, конечно, а в Израиле, – старые друзья в США, зная мою специализацию (русская поэзия за рубежами России) тоже проявили интерес к творчеству Сары Погреб, появилась её подборка в филадельфийском альманахе «Встречи», поныне, уже двадцать седьмой год подряд, служащем чем-то вроде аналога «Дня поэзии» для русской эмиграции и тех, кто близок к ней. Словом, стихи у меня стали собираться…

Какие угодно, но не те, что в памятный осенний день 1991 года читал по радио Гердт, стихи о заброшенном парке – словно в воду кануло это стихотворение. Несколькими годами позже довелось мне редактировать объемистую антологию «Свет двуединый: Евреи и Россия в современной поэзии». Составитель по моей более чем настоятельной просьбе включил в неё аж десять стихотворений Сары Погреб, занявших восемь страниц: таких подборок в этой книге нет почти ни у кого. Читатели, кстати, благодарили, но одного среди них не было: Зиновий Гердт не дождался выхода этой книги, он умер в 1996 году.

Наше знакомство с Сарой Абрамовной не состоялось – никогда: мне было достаточно её стихов, мне важно было проследить, чтобы в каждой в той или иной степени «моей» антологии присутствовали её стихи. В 90-е годы русскоязычная поэзия расцвела буйным цветом во всём мире, всех стали печатать, а кого не печатали – тот печатал себя сам, прилавки были выстелены незнакомыми даже специалистам именами. Но профессионалы-составители только вздыхали: сколько ни промывай такую «породу», золота на дне выловишь очень мало, ничуть не больше, чем было раньше, когда не печатали почти никого. Русскоязычная поэзия как давала в год новых два-три очень значительных имени, так и по сей день даёт не больше. Израиль в этом отношении ещё составляет счастливое исключение: в нём сконцентрировались самые разные литературные силы, от модерниста самого старшего поколения Савелия Гринберга (1914 – 2003) до классицистов, которым сейчас лет по двадцать, по тридцать или несколько больше; проходящие в Израиле фестивали русской бардовской песни собирают народу чуть ли не больше, чем аналогичные в России. Наконец, и модернисты относительно младшего поколения привлекают серьезное внимание исследователей и читателей далеко за пределами Израиля – Анна Горенко (1972-1999), Денис Соболев (р. 1971). А поэтов зрелого литературного возраста – тем, кому, скажем условно, шестьдесят уже исполнилось – приходится поставить просто в самый первый ряд тех, кто нынче использует русский язык для творчества. В первую очередь это уроженка Запорожья Сара Погреб и киевлянин Наум Басовский; о последнем ещё настанет время поговорить, а сейчас откроем избранное старейшей русскоязычной поэтессы Израиля.

Для кого как, а для меня главным событием этой книги оказался этакий «рояль в кустах» – то самое стихотворение о заброшенном парке, которое я тщетно искал двенадцать лет, нашлось сразу же. И первое, уже давнее впечатление от чтения Гердта подтвердилось: да, стихи замечательные. И далеко не только они. Полюбившееся по московской книжке 1990 года «В июне, в том году суровом…», с трагической парафразой вовсе не трагической песенки советских лет («Увозят милых эшелоны / Совсем не так, как поезда») – тоже здесь. И попавшее некогда в филадельфийские «Встречи» заколдованное стихотворение «Из Ариэля в Иерусалим…» – и многое другое: словно не автор составлял книгу, а я сам, как старый самиздатчик, год за годом складывал в одну рукопись всё, что нашлось и полюбилось. Больше того: даже отсутствие некоторых стихотворений, где по именам были перечислены знатные антисемиты советских лет – и то принесло радость. Почему? Вспоминается старая эпиграмма Ивана Елагина:

Полюбившееся по московской книжке 1990 года «В июне, в том году суровом…», с трагической парафразой вовсе не трагической песенки советских лет («Увозят милых эшелоны / Совсем не так, как поезда») – тоже здесь. И попавшее некогда в филадельфийские «Встречи» заколдованное стихотворение «Из Ариэля в Иерусалим…» – и многое другое: словно не автор составлял книгу, а я сам, как старый самиздатчик, год за годом складывал в одну рукопись всё, что нашлось и полюбилось. Больше того: даже отсутствие некоторых стихотворений, где по именам были перечислены знатные антисемиты советских лет – и то принесло радость. Почему? Вспоминается старая эпиграмма Ивана Елагина:

И у меня слова, как сталь,

И гнев не уступает смерчу,

Да на тебя их тратить жаль, –

Такую сволочь обессмерчу.

И впрямь – нечего поминать по именам тех, кто памяти людской не достоин. Данте уже поставил памятники всем подлецам своей (и не своей) эпохи, мы давно забыли бы их, но такова сила поэзии, что в ней, что ни упомяни – всё обретет бессмертие. Невероятна сила истинной поэзии. Как сказал эмигрантский философ Григорий Ландау, «алмаз – это уголь, который не горит, и графит, который не пишет». Но Ландау за красным словцом забыл упомянуть, что это не единственные свойства алмаза: не считая ювелирных достоинств, хочу напомнить, что многие стихотворения Роберта Бёрнса или королевы Елизаветы, к примеру, были написаны алмазом по оконному стеклу. Стихи Сары Погреб, кстати, неизменно оставляют подобное впечатление: они словно бы сочинены в уме, и лишь потом записаны.

В большом справочнике Dictionary Russian Women Writers, 1994, где и я несколько статей о женщинах-писателях написал, есть статья о Саре Погреб; автор её, О. Меерсон, видит в её поэзии влияние Пастернака и Маяковского. Откуда примерещилось автору статьи влияние Маяковского – целиком на его совести, с тем же успехом можно было бы помянуть Пушкина: многозначительно и неопровержимо, где-то он даже у Погреб упомянут. Пастернак, конечно, часто просвечивает, да и стихи о его могиле налицо, – но мне куда важней в поэзии Сары Погреб иное начало: на неё повлияла, с одной стороны, могучая южнорусская школа поэзии от Багрицкого до Тарковского и даже до Ирины Ратушинской, с другой – великая украинская поэзия, не зря так часто прорываются в этих стихах украинские слова и слова из идиша, последнее – словно фирменное клеймо одесской школы. Наконец, велико и влияние поэзии «поэтов с гитарой», наших бардов – Александра Галича и Булата Окуджавы, в любви которым автор признается прямым текстом: «По гроб задолжала когда-то / И Галичу я, и Булату. / Все любят сегодня Булата – / Я ими лечилась когда-то». Ну, и Цветаева тоже здесь. Она всегда здесь – как писал еще один крупнейший поэт наших дней, Владимир Алейников, уроженец Кривого Рога, от которого до Запорожья рукой подать, здесь и повсюду: так в поэзии существует-присутствует каждый поэт, у кого нет могилы, а бессмертие творчества обрекло его на вечную жизнь. «Ветки сгибались, и листья ржавели – / Яблоки зрели. Яблоки зрели». Тут Цветаеву и совсем глухой расслышит. Да и «Ты помнишь у Марины куст?» – это тоже цитата из Сары Погреб.

Конечно, и Украина, и Россия, Крым, и даже Грузия оставили в творчестве Сары Погреб неизгладимый след, преломлённый свет воспоминаний озарил десятки её стихотворений, и даже «фальшивое жаркое» из картошки и лука безо всякого мяса – это память того, о чём единожды написал Довид Кнут (это насчет «еврейско-русского воздуха»), а потом цитировали до такой степени все, что мне уже и неловко эти знаменитые строки повторять. О «еврейской России» Погреб говорит скупо и нечасто, скорее вспоминая близких людей, чем реалии и конкретности. Зато пронзительно чисты её стихи об Эрец Израэль, – говорю именно о «земле», чтобы избежать политики, которой тут и следа нет. Что-то мне и не вспоминается, у кого из русскоязычных поэтов Израиля могли бы отыскаться такие невероятные строки: «В уши мне напел хамсин: / «Реве вiтер вельми в полi». В голосе хамсина услышать даже не русский язык, а украинский, язык детства? Одно такое наблюдение дорогого стоит. И глобус, поворачивающийся под колёсами автобуса, едущего из Ариэля в Иерусалим – это тоже «собственность автора», «охраняемая интеллектуальная собственность».

Конечно, и Украина, и Россия, Крым, и даже Грузия оставили в творчестве Сары Погреб неизгладимый след, преломлённый свет воспоминаний озарил десятки её стихотворений, и даже «фальшивое жаркое» из картошки и лука безо всякого мяса – это память того, о чём единожды написал Довид Кнут (это насчет «еврейско-русского воздуха»), а потом цитировали до такой степени все, что мне уже и неловко эти знаменитые строки повторять. О «еврейской России» Погреб говорит скупо и нечасто, скорее вспоминая близких людей, чем реалии и конкретности. Зато пронзительно чисты её стихи об Эрец Израэль, – говорю именно о «земле», чтобы избежать политики, которой тут и следа нет. Что-то мне и не вспоминается, у кого из русскоязычных поэтов Израиля могли бы отыскаться такие невероятные строки: «В уши мне напел хамсин: / «Реве вiтер вельми в полi». В голосе хамсина услышать даже не русский язык, а украинский, язык детства? Одно такое наблюдение дорогого стоит. И глобус, поворачивающийся под колёсами автобуса, едущего из Ариэля в Иерусалим – это тоже «собственность автора», «охраняемая интеллектуальная собственность».

По-русски об Эрец Исраэль пишут давно и хорошо, начиная с Зинаиды Вейншал с её «Палестинским альбомом», изданным в 1929 году, – пусть поэтесса совершенно несправедливо забыта среди тех, кто говорит и читает по-русски; начиная с не изданных в должное время стихов Арье Боевского и опять-таки с «труднонеупоминаемого» Довида Кнута. Позже пришла алия семидесятых годов, увидела своё собственное «небо синее, а море Красное» и вдохнула свой собственный хамсин, – едва ли нашелся хоть кто-то, кто этому «явлению» порадовался бы, но куда денешься: в Италии – сирокко, в Кейптауне – зюйд-ост, в Израиле – хамсин, и единственное, чем с ними можно бороться – это писать о них стихи. Помогает, как ни странно.

Если из столь неприятного явления поэзия возникает, то живущий в Израиле поэт, пишущий на любом языке, стихи о Иерусалиме пишет по определению, просто не может не писать. Сара Погреб тут не исключение, хотя чаще упоминает она несравненно более молодой Ариэль, в котором живёт. Однако выходец из России не был бы самим собой, если б не вздрагивало его еврейское сердце, когда над городом начинается самое неестественное, что можно придумать на восточном берегу Средиземного моря – идёт снег. Михаил Генделев убеждал меня, что шорох летучих мышей в кронах пальм для русскоязычного поэта в Израиле – не экзотика, а привычная реалия. Я спросил его, отчего для русских поэтов, живших в сороковые годы в Шанхае, этот шорох никакого значения не имел (хотя многие выучили китайский язык и многие в Китае так и умерли). Ответа не было и быть не могло, но вот снег… Здесь-то и скрыт секрет живучести русской поэзии в Израиле: что снег, что хамсин (или, если угодно, что сосна, что пальма, если брать образы романтизма), – всё это одинаково своё и одинаково гулко отзывается в поэтической душе. Кстати, к самому Генделеву в лучших стихах это тоже весьма относится.

В том возрасте, когда иные литераторы уж и забывают, что когда-то стихи писали, Сара Погреб нашла в себе силы начать писать стихи, и теперь, почти четверть века спустя, вынести на читательский суд даже не книгу стихов, а книгу избранного: момент, ответственней которого в жизни поэта нет почти ничего. Книга читается на одном дыхании, а по прочтении оставляет некоторое чувство обиды: почему так мало?.. За пределами её осталось ещё довольно много – и тот, кто увлечётся, эти стихи отыщет. Но сейчас речь именно о том, что включено в эту книгу.

В том возрасте, когда иные литераторы уж и забывают, что когда-то стихи писали, Сара Погреб нашла в себе силы начать писать стихи, и теперь, почти четверть века спустя, вынести на читательский суд даже не книгу стихов, а книгу избранного: момент, ответственней которого в жизни поэта нет почти ничего. Книга читается на одном дыхании, а по прочтении оставляет некоторое чувство обиды: почему так мало?.. За пределами её осталось ещё довольно много – и тот, кто увлечётся, эти стихи отыщет. Но сейчас речь именно о том, что включено в эту книгу.

Это творческий отчёт отнюдь не за те двадцать с небольшим лет, которые, по признанию автора (если отсчитывать от даты, которую называет Гердт), заняло собственно писание стихов – это отчёт за всю жизнь: ныне осталось уже совсем немного людей, вспоминающих отправку на фронт в 1941 году как факт своей биографии. Первая книга Сары Погреб так и называлась – «Я домолчалась до стихов», и в названии этом слушался отзвук знаменитых строк киевлянина Николая Ушакова – «Чем продолжительней молчанье, / Тем удивительнее речь». Тезис не такой уж бесспорный, но применительно к творчеству автора книги, которую читатель держит сейчас в руках – безукоризненно точный.

Русскоязычная поэзия Израиля начинается раньше, чем возник сам Израиль, – если уж с кого начинать отсчёт, то, вероятно, с Владимира (Зеева) Жаботинского, чьи слова вынесены в эпиграф к этому эссе. Не так уж много стихов оставил он потомкам, да и художественной прозы тоже – жизнь его ушла на иные, в известном смысле более важные дела. Но всё, что он делал, было безукоризненно, и каждое дело он доводил до конца.

Вот это и есть черта, общая для лидера мирового сионизма и скромной русскоязычной поэтессы из Ариэля. Не зря пощадила её в юности чахотка – просто взяла да и прошла, притом задолго, если не ошибаюсь, до того, как сложились первые поэтические строки. Ничего неожиданного не было в этой жизни: училась, писала диссертацию о поэзии Тютчева, преподавала русский язык и литературу в средней школе, любила природу Украины и России, – позже сменила их на камень, песок и горы Эрец Израэль, где и расцвело её поэтическое дарование. Так что чахотка прошла не просто так: не полагалось ей забрать человека, которому лишь в относительно далеком будущем суждено было выйти в большие поэты.

Я очень завидую тем, кто откроет эту книгу позже, чем я, кому только суждено открыть для себя мир поэзии Сары Погреб, некогда открытый мне Зиновием Гердтом. И хочу верить, что строки, из которых она составлена – в творчестве поэтессы ещё далеко не последние.

Предисловие к книге «Ариэль».

Москва, апрель 2003

Юность с задержкой в 35 лет

Предлагаемый набросок – воспоминание о чужой юности, свидетелем которой я – сам в ту пору двадцатилетний мальчишка – поневоле оказался. Хотя ничего, совсем ничего не понял. Уж больно неожиданно всё произошло.

Предлагаемый набросок – воспоминание о чужой юности, свидетелем которой я – сам в ту пору двадцатилетний мальчишка – поневоле оказался. Хотя ничего, совсем ничего не понял. Уж больно неожиданно всё произошло.

Это было в днепропетровском «Доме техники», где в 70-е годы проходили концерты классической музыки. Кто именно тогда гастролировал, уже не помню: наверное, знаменитость. После концерта столкнулся в гардеробе со знакомой девчонкой, и она, мгновенно сообразив, что я один, попросила проводить домой тётю, живущую неподалёку. Так мы с Сарой Абрамовной познакомились. А дальше началось что-то непонятное. На первый взгляд, передо мной была далеко не молодая женщина, чуть ли не старуха. Но эта самая «старуха» вела себя как ровесница, лёгкая, весёлая, остроумная.

Я пытался как-то поддерживать разговор, но в этом почти не было необходимости: она угадывала каждую мою мысль, направляя беседу в нужное русло. Глядя в радостно блестевшие глаза попутчицы, чувствовал себя самозванцем. Сара будто делилась богатством, принадлежавшим ей одной, спеша одарить им полузнакомого юнца, случайно оказавшегося рядом.

Уже в Израиле, где наше знакомство возобновилось, вспомнил своё тогдашнее состояние – и попытался нарисовать портрет женщины с юной душой.

Воспоминанье смутное, как юность,

Преследует меня, куда ни сунусь.

Бесхозное, как слово на излёте,

Как первый писк новорождённой плоти…

«Дом техники», концерт в начале мая.

Знакомство в гардеробной. Тётя Сая.

(Мы наскоро представлены друг другу.)

«Проводишь, да? Услуга за услугу».

О вас я слышал раньше. Вскользь. Вполуха.

Теперь увидел: древняя старуха,

Лет шестьдесят. Ну, пятьдесят,

не меньше.

На кой мне нужен возраст старых женщин!

(Накрапывает дождь.) Вы говорите,

Что жизнь полна немыслимых открытий.

Взять нас хотя бы. Пять минут знакомы,

А разве не могло быть по-другому?

Идти недалеко. (Но и не близко.)

…Что жизнь пресна без праздника, без риска,

Что возраст ничегошеньки не значит.

«Наверно, вы считаете иначе?»

Мне лень считать. Мне неохота слушать.

Меня не тянет раскрывать вам душу,

Хотя вы откровенны, даже слишком,

Перед случайно встреченным мальчишкой.

Весенний ветер холодит вам кожу.

Вы с каждым шагом кажетесь моложе.

Но мне не хватит времени и света,

Чтоб распознать в попутчице поэта.

февраль 2015

Акцент-45:

материал и подборка для альманаха «45-я параллель» прочитаны и одобрены Сарой Погреб

Публикация согласована с авторами используемых материалов.

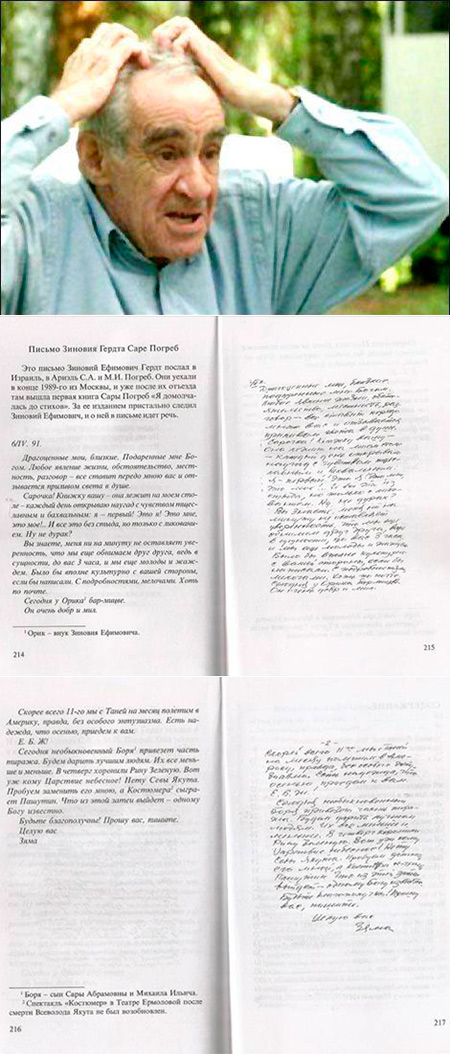

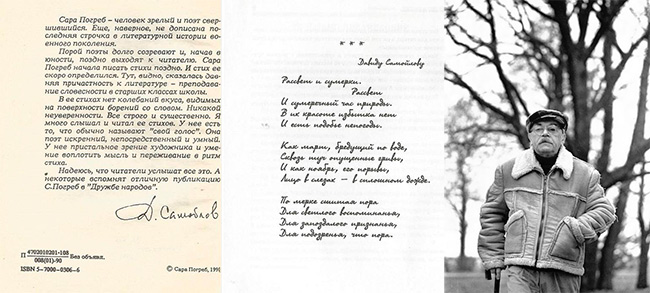

Иллюстрации:

фото Сары Погреб разных лет;

её родители: мать – Ф. Гиммельфарб, отец – А. Бронисман;

некоторые автографы;

актёр З. Гердт; поэт Д. Самойлов;

обложки книг С. Погреб.

Фотографии – из свободных источников в интернете.

Творчество

Подборки стихотворений

- Лицом на простор и закат № 13 (325) 1 мая 2015 года

- Восклицательный знак кипариса № 29 (341) 11 октября 2015 года

Комментарии

-

Анатолий Якобсон Саре Погреб 17 февраля 2020 года

Сара Бронисман. Папина одноклассница по днепропетровской 33-й школе. Кстати, ту же школу кончал Вадим Сидур - известный скульптор и художник. Я-то её видел пару раз - в разных кругах они были с папой, хотя я хорошо знал многих других одноклассников. Помню подборку в "Дружбе народов" - под именем Веры Погреб. Смена имени была ценой публикации. Я знал, что она уехала в Израиль, но не знал, что она жива. Одно больно. Тексты о ней переполнены географическими названиями, но только один раз, мельком упомянут Днепропетровск - город, где она жила и до войны, и потом - до эмиграции. А ведь сколько Днепропетровска в её стихах!-

Борис Суслович 2 июля 2020 годаАнатолий, спасибо Вам за ценнейшие воспоминания. О том, что Ваш отец и Сара учились в одной школе с Вадимом Сидуром, не знал. Книги Сары у меня есть, а вот подборку в "Дружбе народов" не читал. Сейчас она недоступна. Сара, когда ей было уже далеко за 90, оставалась активным, творческим человеком. Собой. Насчёт Днепропетровска. В моей заметке родной город упомянут дважды. А эссе Шалит и Витковского совсем о другом.

-

-

Борис Суслович Саре Погреб 12 декабря 2019 года

Это стихотворение Сара мне когда-то прочитала и, несмотря на мой восторг, осталась им недовольна и никогда не публиковала. Оно запомнилось сразу, с первого прочтения.

То, что будет, то, что было,

Так же схожи меж собой,

Будто синие чернила

С этой далью голубой.

Молодым кажусь я лишней.

"Что тебе?" - а я молчу.

Украинской спелой вишни

С гiлки - веточки - хочу.

Времена столкнулись лбами.

Обернулась я назад:

Пересохшими губами

Шепчет что-то листопад. -

Борис Суслович Саре Погреб 12 декабря 2019 года

Сегодня, 11 декабря 2019 года умерла Сара Абрамовна Погреб. Замечательный русский поэт. Через 20 дней ей могло исполниться 99.

Каждый год 1-го января поздравлял Сару с днём рождения. Больше, увы, не смогу.-

Нина В. 26 сентября 2021 годаСегодня, по каналу "Культура", впервые услышала стихи Сары Погреб. Сказать что они меня тронули, это ничего не сказать. Приложу все усилия что бы книги с её стихами у меня были. Хочется начать читать их с самого первого издания. Спасибо Вам за то, что Вы нас познакомили с ней, за сохранение её наследия. Спасибо.

-

Владимир 11 октября 2021 годаСтихи сары Абрамовны замечательные и с ними не так гнусно жить.я присоединяюсь к нине.я не робот а Владимир ефремов

-

Борис Суслович 19 октября 2021 годаВладимир, спасибо Вам. Скоро можно будет посмотреть фильм, посвящённый Саре, где она читает свои стихи. Читает замечательно.

-

-

Борис Суслович 19 октября 2021 годаНина, при подготовке страницы советовался с Сарой постоянно, она принимала живейшее участие в отборе стихотворений. Ей шёл девяносто пятый. Через год такое обсуждение было бы невозможным.

Из четырёх книг желательно иметь первую - "Я домолчалась до стихов" и третью, главную - "Ариэль".

Счастья Вам, Нина! Спасибо, что Вы есть.

-

-

Добавить комментарий