«В озоновую дырочку сифонит…»

«Слова, словам, словами о словах» – эта неполная цитата из стихотворения Юлии Драбкиной очень ёмко говорит о том, как трудно рассказать о поэте.

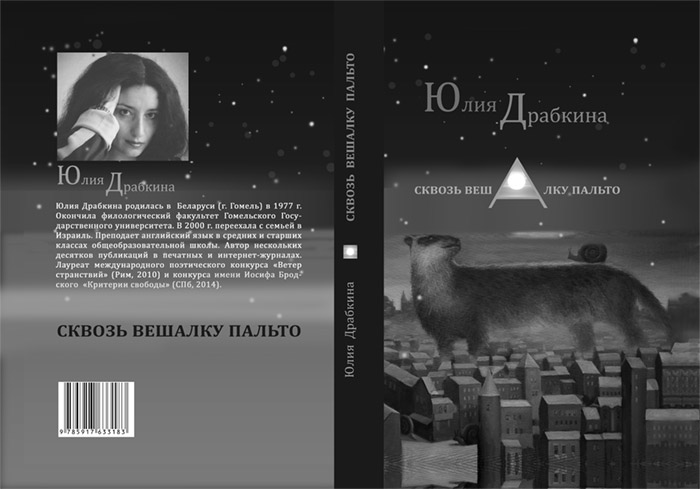

Я уже пыталась сделать это несколько лет назад. Так что знала, что ждёт меня на этом пути. Но мне повезло прочитать больше сорока стихотворений, написанных после изданной в 2016 году книги «Сквозь вешалку пальто». И я решилась.

Впервые увидев в клубе «Дон Кихот» Юлию Драбкину, я не знала, что она пишет стихи. И имени её не знала. Просто пришла на ум строчка Баратынского «Её лица необщим выраженьем…».

Когда там же встретила её во второй раз, спросила, кто эта девушка с таким говорящим лицом.

А через какое-то время в том же клубе Юлия Драбкина читала свои стихи.

Я поняла, что это лицо и не может не быть говорящим: раздумья, тоска, боль от сострадания и от раздирающей душу нежности двигали каждой строкой.

Слушать было трудно. После каждого стихотворения нужна была пауза.

Потом я несколько дней читала её книгу «Сквозь вешалку пальто».

Это тоже было нелегко. Потому что я смотрела сквозь… дырочку в боковой кулисе на трагедии, водевили, драмы, поставленные режиссёром Юлией Драбкиной. Она же исполняла все главные роли и даже некоторые эпизодические.

Стихи Юлии Драбкиной удивительно зрелищные. Наверное, не будь она поэтом, стала бы актрисой. Потом узнала, что Юлия – педагог: что ж, это родственные по целям профессии.

Стихи Юлии Драбкиной удивительно зрелищные. Наверное, не будь она поэтом, стала бы актрисой. Потом узнала, что Юлия – педагог: что ж, это родственные по целям профессии.

В театре Драбкиной играют не только люди, но улицы, города, море, река, облака. И, как уставший актёр, ждёт антракта «ошалевший Иерусалим». Его антракт – зима.

И наступит зима, и отмоется въевшийся грим,

в загустевшую кровь подмешают печали и лени,

прислонится к стене ошалевший Иерусалим,

будет молча стоять, как старик, потирая колени.

Поэт спускается и в ад, чтобы рассказать нам о нём.

Хочу тебе сказать,

что там гораздо менее ужасно,

чем мы привыкли в целом представлять.

…своих голгоф

немерено вне стен Ерусалима

у каждого, кто в маске пилигрима

спустился в личный ад.

Там в аду доктор Дух

…всё повторяет:

«Правда жизни – пьеса

плохая».

Даже к Богу «пришла в несмываемом гриме» только что сыгранного пилигрима:

Уважаемый Бог,

я «пишу» это, глядя на стену

твоего очага – подо мною Иерусалим.

Я давно собиралась с тобой говорить откровенно,

да немного мешает приросший со временем грим.

Мне с годами, скажу тебе правду, становится хуже,

Ты прости богохульство такое, но сам посмотри:

это как-то нечестно – ты только один, и снаружи,

а чертей у меня ровно тысяча бьётся внутри.

Возможно, потому что «с годами становится хуже», возможно именно благодаря этим терзающим её тысячам чертей, в театре поэта были поставлены новые написанные стихи –сценарии.

В них много тех же тем и вопросов, а новые с ними тесно переплетены по внутренней связи мыслей и чувств.

И вопросов, которые мучают автора. Их много. Наверное, поэтому поэт так часто ведёт диалог с высшей инстанцией – Богом.

У поэта и человека Юлии Драбкиной с Богом особые отношения.

К нему обращена мольба:

Бог-отец, онемевшими пальцами

всё труднее держаться за край.

Погорельцы мы, постояльцы мы,

только землю не убирай

из-под нас. Кроме этого выдела,

всё, что надо, возьми по счетам.

Но может позволить себе и фамильярное:

но Бог – не фраер, а насмешник:

пальнёт и баюшки-баю.

Эта фамильярность от веры в то, что к Нему можно и нужно обращаться с просьбой:

На миг хотя бы у моей двери,

еврейский Бог, носатый самозванец,

остановись, пожалуйста. …

И всегда это серьёзный разговор с Богом в моменты, когда боли становится больше, чем её может вместить душа:

…посмотри – под тобою планета пробита насквозь,

видишь рыхлую землю, а сверху зелёное с красным?

Это горе-трава проросла из любивших людей,

и гудит центрифуга, на пепел и дым разбирая,

Но пока я жива, расскажи мне, жестокий халдей,

что там после девятого круга наземного рая?

Остановилась. Образ рыхлой земли, на которой «сверху зелёное с красным – горе-трава», на долгие полминуты стал «остаточным изображением», мешал вникнуть в уже прочитанное.

Почему жестокий халдей?

Кого он представляет – мудреца-пророка или площадного шута?

О каком девятом круге «наземного рая» идёт речь?

Девятый круг дантовского ада населён предателями – что сулит этот?

Халдей не ответил. Только Бог может ответить на мучающий поэта – но и земного человека Юлю Драбкину – вопрос:

Объясни мне, Господь, состою ль хоть на грамм из тебя

или только из ветра и глины, из мамы и папы?

Нелегко Богу с таким требовательным к себе, но и строптивым собеседником.

Поэт даже вопросы свои задаёт, «заправляя рубаху смиренья за пояс шахида».

Но Бог видит настоящую боль:

Из густой темноты и смрада,

Боже, Боже, куда уж ниже,

вопрошаю к тебе из ада:

посмотри на меня, проснись же!

Есть ли где-то душа родная,

что не сгинет в моей жаровне?..

Разве мог Бог не ответить? Он

Призадумается немного,

приподнимет с усмешкой веко:

«Слишком мало тебя для Бога,

слишком много для человека».

«Слишком много для человека» с обычным зрением и слухом.

А если этот человек с особым зрением? Говорят, у Моне, создавшего взрывом красок свой «Руанский собор», была особая сетчатка глаза. Может ли человек с обычным зрением увидеть «облака кОчевые из капелек ран кУчевых» (выделено мною)?

«Время стекает с вымени молоком неба кормящего».

«…бахрома поредевшей любви».

«средиземного моря осколки /вытекают в дуршлаг февраля».

«Варикозная вена дороги исколота вешками».

«язва любви прободной».

Сколько разных картин фиксирует цепкая память поэта!

Иногда это отдельный всплывший из глубин памяти образ, иногда – длинная кинолента.

Кинопроектор ты мой нестареющий,

выйди из пыли своей временной,

хлеба не надо, показывай зрелища,

всё, что когда-то случится со мной.

Вас задержало сочетание прошлого «когда-то» с будущим «случится»?

Всё так и есть: это уже случилось, и мы должны были увидеть это в следующем кадре:

Тянется плёнка, но снежное крошево

застит экран. Обманул сценарист:

медленно в кадре недавнего прошлого

кружит последний сорвавшийся лист.

Есть особые –поэтические – обоняние, зрение и слух. ЮлияДрабкина щедро одарена ими от природы.

«Напой мне, мама, Детства острый запах».

«Вон облаков нестройный звукоряд».

Она способна «слышать в качании сосен обрывки фонем» и «как плачут моря». Как «от любви оторвавшись, последнее тихое «Да» / на осколки фонем, долетев до земли, разобьётся» и «как на звуки рассыпается Брокгауз». Как «слипаются фонемы в дождик мелкий». Как «дрожит земля от горловых вибраций». Как «Неба густой палимпсест/ закорючки последние ловит».

И опять остановила меня многозначность слова-образа. Время ли стирает «неба палимпсест», чтобы начертать новое? Или память выталкивает на поверхность спрятанные в её закромах картины?

И опять остановила меня многозначность слова-образа. Время ли стирает «неба палимпсест», чтобы начертать новое? Или память выталкивает на поверхность спрятанные в её закромах картины?

Художник Магрит, о котором неоднократно упоминает в стихах поэт, писал: «Всё, что мы видим, скрывает что-то другое, и нам всегда хочется увидеть то, что скрыто, за тем, что видно» (Thebigfamily). Это «другое» Юлия Драбкина не только хочет разглядеть – она хочет в нём участвовать. Хотя это участие всегда приносит боль:

Ты кто, писатель или персонаж?

Свободен или, взят на абордаж,

заглатываешь смерть пробитым днищем?

Ты – тень своих не сочинённых книг,

хрипит заднеязычно твой двойник,

багровым окропляя пепелище.

Она готова хоть «исполнять интермеццо»:

Ну, а вдруг я ещё пригожусь, например, интермеццо

исполнять средь чужих декораций? Не жми на курок,

не слепи меня, Господи, впрок разреши насмотреться

на развилки твоих облюбованных мною дорог.

По осколкам хрустального солнца идти неумело,

до последнего терпкого вдоха судьбу потроша,

и не знать, как потом, после смерти усталого тела,

по законам бессмертия остро умнеет душа.

Как, в другом измерении тоньше, светлей и священней,

всё простит и поймёт бессловесно она, а пока

я хочу хоть в одном из телесных своих воплощений

перейти без оглядки за край твоего языка.

Неважно, что исполнять интермеццо придётся среди чужих декораций, неважно, что это «небольшое комическое представление между актами», – важно, что это её, ею выстраданная пьеса. Она уже написала текст. Но не удержалась и внесла в него и советы художнику, и музыкальному редактору. Юля Драбкина как будто создаёт свой «Солярис». Невозможно не привести этот текст полностью.

Заметает полоску просвета

измельчённого времени взвесь.

а за нею – такое же лето,

и ничуть не страшнее, чем здесь.

А за нею – бунтующий разум

с покаянным безумием слит,

а за нею – судьба парафразом,

и вообще ничего не болит...

Разливается меццо-сопрано:

наднебесные птицы поют,

наднебесные люди упрямо

создают наднебесный уют.

Вот, гляди: оловянный солдатик

без ноги возвращается в строй,

чей-то дом приуроченно к дате

новогодней блестит мишурой.

Как смиренна Господня добыча –

все спокойны и все прощены.

Чья-то бабушка, песню мурлыча,

ловко жарит у печки блины

и тихонечко, с самого края,

поджигает фитиль бытия:

чья-то жизнь на глазах прогорает,

быть не может, чтоб это моя…

И, внезапно вздыхая на идиш,

раздвигая печалей редут,

выйдешь прямо на небо и видишь:

мама с папой на рынок идут...

В одном из последних своих стихотворений взрослая Дочь отправляет в созданный ею Солярис письмо отцу:

Я надеюсь, что ты там её бережёшь,

тяжеленные сумки таскать не даёшь,

хоть по праздникам моешь посуду…

У меня от этой бытовой лексики комок в горле. Её болью создано всё это вызывающее и у читателя боль пространство. ТАМ всё, как было в доме детства:

холодильник забит, сервелат раздобыт,

и тепло, и гардины повсюду…

…и с припиской внутри «От 9-го “В”»

расписные сервизные блюдца.

Но самое главное в послании:

Я надеюсь, что вам ничего не болит,

что над вашей обителью щедро пролит

звук щемящих божественных клавиш.

Мама с папой вместе стали появляться в стихах Юлии Драбкиной в последние годы по вполне земным грустным причинам. «Время проходит, «никого не врачуя». Но самый родной человек всегда рядом. И когда плохо, «в щёлочку облака капает мама». Когда просит Бога не убирать землю, взяв взамен «всё, что надо», добавляет:

«Только так, чтобы мама не видела,

чтобы мама не плакала там»

А в воспоминаниях о детстве – дом, где «пахнет хлебом и теплом», где «мама с папой за столом макушками склонились над Сканави».

Юля Драбкина давно сама склоняется над ученическими контрольными по английскому языку. Давно сама мама. И сейчас её дочь склонилась над тетрадкой. Кто-то из небесной Налоговой звонит, что на печаль, мол, понижен налог». И она просит, чтобы Бог берёг её «тонкошеее счастье» и «ей о печали – молчок».

Есть стихи, которые нужно читать в одиночестве. Именно из этого ряда поэма «Мама». Сегодня мне кажется почти бестактной предпринятая года два назад попытка передать свои ощущения от этого текста. Все стихи Юлии Драбкиной от первого лица, все из её «перекопанного» сердца, но эта короткая поэма соткана из боли, нежности, из такого желания быть похожей на мать, что оно доходит до отчаянного:

Роди меня на тебя похожей,

пускай на месяц,

на день, на час.

Разбивка на четыре строки слов, которые должны были войти в одну, – не продуманная графика. Так трудно выталкивались из души слова отчаяния.

Дом и Мама сливаются в одно понятие. Почти у каждого в воспоминаниях хранится, как «мама отвратительную манку / который день на завтрак подаёт».

Но не каждому дано воссоздать картину, как будто заново сняв сцену:

Напой мне, мама, детства острый запах,

а я тебе тихонько подпою.

Как будто услыхав, на задних лапах

ретривер наш запрыгает в раю.

Мой добрый Бог, подай нам на удачу,

я раб твой – то изгой, то фаворит,

прости, что, словно маленькая, плачу.

«Ну, полно, полно!» – мама говорит

и, вопреки законам, спозаранку

в мой взрослый мир, в мой каменный альков

приносит восхитительную манку,

горячую, с вареньем, без комков.

Синонимы Дом и Мама не передают того, что хочет сказать автор.

Она хочет взойти « по лестнице в небо Иакова», чтобы убедиться, что «мама звучит, как всесильное “Бог” – / на всех языках одинаково».

Если, как сказала Марина Цветаева, «Поэтов путь: жжя, а не согревая», то Юлия Драбкина эту миссию выполняет в полной мере.

Но как живётся ей самой в «стране победившего лета», где только во сне слышен скрип снега на улицах родного Гомеля и даже дождь нужно вымаливать у Бога?

Каково ей, полдня говорящей на английском, много часов находящейся в плотном облаке гортанной ивритской речи, беречь, не расплескав, пока не изольётся на бумаге то, чем болеет душа:

Я русская до подреберья. Какая вакцина

способна ослабить печаль по тому, что родней?

Но и Тель-Авив, куда, «когда распадётся планета, пути разветвив, / разобрав прожитое на осень, печаль и Шопена, / все дороги в итоге стекутся», – тоже её, поэта и человека Юлии Драбкиной.

Собранный из отчаянья и песка,

город со всей страною в ладонь уместится,

(Господи, только руку не опускай…

Даром даёшь, а после взимаешь дорого)

если его нарушен гомеостаз,

если гноятся язвы ночного города,

кто его лечит нежностью вместо нас?

В передаче «Детский недетский вопрос» на вопрос ведущего Дмитрия Брикмана «Как это – болеть душой?» Юлия Драбкина ответила: «Это когда что-то происходит, необязательно с тобой и лично тебя не затрагивает. Это чувствовать чужую боль».

А если это коллективная боль твоего народа? У Юлии Драбкиной есть стихотворение, выпадающее из привычной её палитры и тональности. Холодеет кровь от полного несовпадения плясового – «под весёлую трёхрядку» – ритма, сопровождающего процедуру набивания «синим… пирке».

По израненной планете белокурый ходит йети,

вдаль глядит – спины не горбит, – в ясном взгляде бирюза:

«Это что за экспонаты, всё сутулы да носаты,

мировой собачьей скорби полны темные глаза?»

«Это мы!» – вскричали хором Ёхвед, Янкель, Борух, Дора.

(Эка изгородь живая – хоть собак на них спусти!)

«Только мы – не экспонаты. А сутулы да носаты?

Ну, так, с кем же не бывает – все у Господа в горсти…»

Йети быстро и без крика всем от мала до велика

под весёлую трёхрядку синим делает «пирке».

(Эка лёгкая добыча!) Объясняет, пальцем тыча:

рассчитайся по порядку – вот же номер на руке!

На еврейском на кладбище мародёр с лопатой рыщет,

окопавшийся по пояс, ловит злато на живца

и размеренно и чётко на останках бьёт чечётку.

Громыхал товарный поезд,

ламца-дрица-гоп-ца-ца…

Невозможно представить шесть миллионов судеб, но во власти поэта – на то и дан талант – перевоплотиться в одну юную девушку.

Мы болтаем о том, что полгода всего до весны,

что отсюда начало возьмём, что преступно юны,

что у нас на сегодняшний день ни копейки, ни крова,

По воде на безвёсельной лодке надежда плывёт…

«Через год, – говоришь, – ты мне сына родишь». Через год

мы погибнем в Освенциме. Осенью 42-го».

Память о прошлом и реальность израильской жизни сливаются в мольбе, обращённой к Богу:

Если хочешь, останусь у ночи

Охранять, как собака, порог,

разойдусь по земле, если хочешь,

Серой грязью солдатских сапог.

Поэт готов даже к самой трудной расплате:

если хочешь, отсутствием чуда

накажи недоверчивый дух,

если надо – молчанием буду:

Ни строфы на бумаге и вслух,

Хочешь, буду последним на свете

из рабов, не считая за труд,

только Ты поклянись мне, что дети,

Наши дети до нас не умрут.

Вот это «НАШИ ДЕТИ» объясняет, почему задолго до этого стихотворения Юлия Драбкина написала:

Я русская в этой земле, но в прокуренном небе

над ней, не спросив, для меня разложили постель.

И слышно: в пустой синагоге молоденький ребе

бормочет своё безнадёжное «ШмаИсраэль»…

Когда в передаче «Детский недетский вопрос» ведущий спросил, что такое лично для неё, Юли Драбкиной, Бог, она сказала: «В моём понимании, Бог тождественен понятию Совесть». Это стихотворение, по-моему, о том, как живётся человеку, в чьём понимании Бог и Совесть – синонимы.

Человек в человеке – такая беда –

поселяется временно жить навсегда,

выметает за годы нападавший снег,

расчищает протоки загаженных рек,

укрепляет вручную подпорки моста

и мечтает о жизни, что будет проста.

Человек в человеке – такая судьба –

проявляется в виде большого горба,

чтоб шептались вокруг, чтоб не видно пути,

чтобы больно и голову трудно нести,

чтобы видели встречные: этот – блажной,

всюду тащит погибель свою за спиной.

Человек в человеке однажды на раз

прорастает, как в нежную плоть метастаз,

превращается вдруг в смертоносный фантом,

разъедает беззвучно невидимым ртом,

заполняя собой запредельный объём,

чтоб живыми ли, мёртвыми – лишь бы вдвоём.

Человек в человеке – божественно чист,

как прозрачный в прожилках осиновый лист,

и чтоб зябкий свой век не дрожать на ветру,

он себя прибивает гвоздями к нутру,

он бормочет: «Со мною, со мною умри...»

И прибитым висеть остаётся внутри.

Я не пишу монографию «Время, Бог, Человек в поэзии Юлии Драбкиной». Когда-нибудь этим займётся какой-то дотошный аспирант. И уже он будет задаваться вопросом, почему у поэта «время дискретно, а значит неиссякаемо», хотя вдруг:

«Расползается время на швах по углам,

превращая пространство в бесформенный хлам».

Я не думаю, что автор этих строк изучала труды Аристотеля и современных физиков на эту тему. Просто Юля Драбкина – поэт милостью Божьей, а о зрении и слухе Поэта лучше всех сказал Александр Сергеевич.

© Зинаида Прейгер-Долгова, 2021.

© 45-я параллель, 2021.