НА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Эпизод 5. «Сужу о друге по вершинам…»

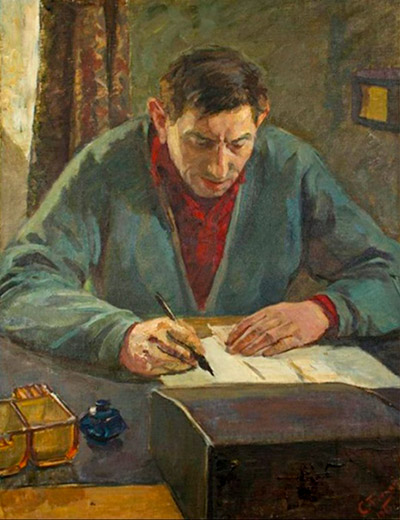

Литературная судьба Николая Глазкова сложилась непросто.

Литературная судьба Николая Глазкова сложилась непросто.

В поэтической среде его хорошо знали, цитировали, на многих сверстников и на следующее поколение его поэзия оказала большое влияние.

А вот публиковался он чрезвычайно мало. И при том печатались, как правило, его далеко не лучшие стихи.

Первая его книга «Моя эстрада» вышла очень поздно, в 1957 году, малым тиражом в Калининском издательстве, кода поэту было уже почти сорок лет. Но необходимо подчеркнуть, что он никогда не брюзжал, не жаловался на то, что его не печатают, что ему трудно.

Вообще трудности он умел переносить стоически, будучи не только добрым, но и мужественным человеком.

Уже тяжело больной, он сохранил способность улыбаться, шутить в жизни и в стихах. Даже в это нелёгкое время он постоянно работал, оставался на редкость общительным и доброжелательным. Он хотел, чтоб рядом с ним постоянно были люди.

Часто он приглашал к себе и меня. Особенно настойчиво в последние дни своей жизни.

Кода я привёз ему, с трудом передвигавшемуся по комнате, первый экземпляр его книги «Избранные стихи», вышедшей в 1979 году в издательстве «Художественная литература», он радовался, как малый ребенок.

В предисловии к этому изданию я написал о том, что, на мой взгляд, о поэтах надо судить по высшим их достижениям. И Николай Иванович немедленно откликнулся, как он это делал часто, на такую мысль. В стихах этих вместе с грустной улыбкой был и упрек в мой адрес за то, что не часто его навещаю. Впрочем, вот они, эти стихи, полученные мною за два дня до смерти поэта:

Быть снисходительным решил я

Ко всяким благам:

Сужу о друге по вершинам,

Не по оврагам!

Когда меня ты забываешь,

В том горя нету.

А у меня когда бываешь,

Я помню это!

Кода он умер, остро ощутил я эту утрату, ещё отчётливее осмысляя неповторимое своеобразие его поэзии, воскрешая в памяти встречи с Николаем Глазковым и его стихами…

Ещё в 1945 году, в конце Великой Отечественной войны, мы, начинающие авторы, хорошо знали его и его поэзию.

В то время при издательстве «Молодая гвардия» работало литературное объединение, которым руководил тогда ещё малоизвестный, но прекрасный поэт и человек Дмитрий Кедрин.

Собирались мы в помещении Политехнического музея. Вот тогда-то всех нас и поразили стихи Николая Глазкова. При всей их доступности и кажущейся простоте они были совершенно необычными, неожиданными.

Помню, как читал он:

Слава – шкура барабана:

Каждый колоти в неё.

А история покажет,

Кто дегенеративнее.

Именно не гениальнее (как привычней было бы сказать), а – дегенеративнее. Так через отрицание шло утверждение...

Позже, в пятидесятые годы, когда я работал в редакции журнала «Юность», Николай Глазков нередко появлялся у нас и, увидев на моем столе горы рукописей, острил:

– У меня, Коля, есть предложение: чтобы разгрузить тебя, чтобы не читать тебе эти завалы рукописей, я подарю тебе силомер.

У Глазкова были могучие руки. Пожатие его было железным, потому что он всю войну пилил и колол дрова, зарабатывая на пропитание. Он предложил:

– Когда к тебе будут приходить поэты и приносить рукописи, ты будешь давать им силомер. Если они не смогут выжать и пятидесяти килограммов, им спокойно можно возвращать рукописи, не читая их. Стихи наверняка окажутся слабыми у такого малосильного человека. А если автор сможет выжать семьдесят и больше килограммов, его рукопись можно, не читая, отправлять в набор: стихи у сильного человека обязательно будут сильными...

И он несколько застенчиво улыбался...

А позднее, когда мы подружились (при всём этом мне так и не удалось напечатать в «Юности» ни одного его стихотворения, хотя я неоднократно пытался это сделать, но он не обижался, зная, что я отношусь к нему как к поэту и человеку с любовью), он постоянно присылал мне какие-то вырезки из газет, из журналов, из календарей с моими стихами или с упоминаниями моего имени.

Любил он и поздравить (и, конечно, ещё многих!) с праздником. Меня он чаще всего и аккуратнее всего поздравлял с Днём рыбака, зная мою приверженность к рыбалке.

Не забывал он это делать, даже когда находился в дальних и длительных поездках. Так, однажды откуда-то из-под Магадана он прислал мне в День рыбака такое послание:

Старшинов Коля, милый друг,

Прилежно и толково,

Когда ловить ты будешь щук,

То вспоминай Глазкова!

А такое необычное послание я получил из Якутии:

Люблю миры рыбацких снов –

В них обитает хариус.

Их обожает Старшинов

И президент Макариус!

Его остроумию не было предела. Так, одному поэту, который не любил ходить в баню и нередко не мылся месяцами, он говорил:

Его остроумию не было предела. Так, одному поэту, который не любил ходить в баню и нередко не мылся месяцами, он говорил:

– Дорогой, не мойся, не теряй своей индивидуальности!..

Глазков был добрым и внимательным товарищем – и в жизни, и в поэзии. Любил сделать человеку приятное, при этом совершенно бескорыстно.

В комнате у него висел пейзаж тамбовского художника Н. Ладыгина, написанный маслом на овальном берёзовом срезе: озеро, кусты, камыши. Мне он очень нравился. Я об этом как-то и сказал Коле. Он немедленно снял его со стены:

– Раз нравится, я тебе его и дарю.

– Но на обратной стороне его есть дарственная надпись: «Гениальному поэту Николаю Ивановичу Глазкову. С глубоким уважением. Н. Ладыгин».

– Это очень легко поправимо, – сказал Коля.

Он взял ручку, зачеркнул «Ивановичу Глазкову» и вместо этого написал: «Константиновичу Старшинову». И расписался рядом с художником. Получилось: «Гениальному поэту Николаю Константиновичу Старшинову».

Это была добрая шутка в духе Глазкова.

А подаренный пейзаж с тех пор висит в моей комнате…

Бывали у него шутки и поозорнее.

Однажды я зашёл в «Литературную Газету» и в одной из редакционных комнат увидел Глазкова. Я спросил его:

– Коля, ты по каким тут делам?

– Я тут вычитал гранки моего перевода стихов о Гоголе с хинди, – сказал он мне серьёзно, – ты же знаешь, на днях будет его юбилей.

– А откуда ты взял эти стихи?

– Да недавно я шёл по Москве и встретил моего знакомого индуса – он учится в университете. Я его и спросил:

«Ты, Нанак, написал стихи к юбилею Гоголя?»

«Не написал. Я вообще стихов не пишу и никогда не писал»

«Тогда иди за бутылкой вина, а я пока займусь переводом твоих стихов…»

Нанак пошёл в магазин, а я стал его «переводить»…

Коля говорил всё это вполне серьезно, словно и не шутил.

«Перевод» этот, к счастью, не был опубликован, и, к несчастью, вообще затерялся. Но я помню его начало:

Николай Васильевич Гоголь,

За хребтами Гиндукуш

В наше время очень много

Расплодилось мёртвых душ…

У Глазкова было много увлечений, самых разнообразных.

Он любил собирать и коллекционировать самые разные вещи и предметы. Так, с малых лет начал покупать марки и художественные открытки (он собрал 40 000 открыток, посвящённых искусству и географии), увлекался химией, знал на память всю таблицу Менделеева, прекрасно играл в шахматы, снимался в кино – многие запомнили его по фильмам «Андрей Рублёв» и «Романс о влюблённых».

Собирал он и автографы поэтов. Нередко сам покупал их книги и просил (в том числе и меня):

– Сделай мне, пожалуйста, скромную надпись, скажем, такую: «Гениальному поэту Николаю Глазкову».

Если я возражал, он шёл на уступку:

– Ну, ладно, напиши скромнее: «Величайшему поэту нашего времени Николаю Глазкову»…

Действительно, о нём ходила слава как о гении. Да он и сам поддерживал эту версию, правда, всегда в этом случае у него присутствовала ирония, которая позволяла расценивать эти его заявления и серьёзно, и несерьёзно.

Так, однажды, встретив меня на площади Пушкина, он сказал мне несколько очень уважительных слов о великом поэте, а потом заключил:

– Гений!

Потом, полусерьёзно-полушутя, как это у него почти всегда бывало, добавил:

– Я вот всё думал раньше – как хорошо быть гением!.. Ну вот стал им и, что ты думаешь, рад что ли?!

Эта ирония нередко явственно ощутима в его стихах:

Как великий поэт

Современной эпохи,

Я собою воспет,

Хоть дела мои плохи…

Когда у меня не было настроения для шуток, а Николай Иванович продолжал их, я говорил ему очень серьёзно: «Коля, хватит острить. Давай поговорим серьёзно».

И он становился внимательным, сосредоточенным и серьёзным.

Очень часто его ироничность скрывала его глубокие внутренние переживания. Глазков как бы надевал маску, которую мог не снимать неделями. Она для него стала второй натурой, настолько естественной казалась для него.

Невозможно было уловить, где он говорит всерьёз, а где – шутит. Он сам точнее всего сказал о себе и о поэзии такого рода в «Гимне клоуну»:

Я поэт или клоун?

Я серьёзен иль нет?

Посмотреть если в корень,

Клоун тоже поэт.

Трудно в мире подлунном

Брать быка за рога.

Надо быть очень умным,

Чтоб сыграть дурака...

В свете этих строк становятся понятнее многие его иронические стихи, такие, скажем, как «Ворон», «Волшебник», «Ты, как в окно...», «За мою гениальность», «Тапочки», «О литературных влияниях».

Наиболее самобытные черты поэтического лица Николая Глазкова проявились в стихах, связанных с его биографией, с подробностями его жизни. И здесь самые высокие удачи приходили к поэту в редком и трудном жанре иронической лирики. Стихи, относящиеся к этому жанру, построены, как правило, на парадоксальном сочетании смешного, нелепого и трогательного.

Даже стихи о творчестве у него не обходятся без подспудной иронии, которая так запрятана, что некоторые читатели, не поняв её, могут подумать о его самовосхвалении, самоутверждении.

Вот как кончается, например, трагическое стихотворение «Боярыня Морозова»:

У меня костёр нетленной веры,

И на нём сгорают все грехи.

Я, поэт неповторимой эры,

Лучше всех пишу свои стихи.

Да, здесь можно было бы увидеть и самовосхваление, если не учесть одного: «Лучше всех пишу с в о и стихи»! Ну, конечно же, свои стихи (а не вообще стихи) поэт пишет лучше всех. А кто же напишет его стихи лучше?!

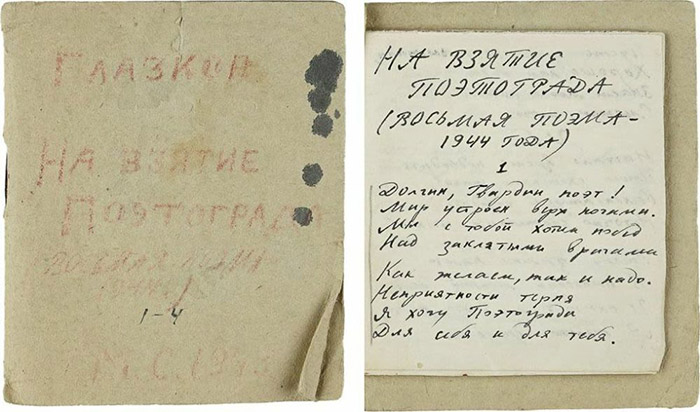

У Глазкова есть немало стихов, полных трагического ощущения жизни. Например, в его «Девятой поэме», которую он множество раз переписывал, перекраивал, убавлял, прибавлял, рассыпал на отдельные стихотворения, потому что её никак не печатали, и он всё надеялся найти такой вариант, который всё-таки можно опубликовать. К сожалению, полный текст её затерян. Но отдельные фрагменты из неё я помню. Начиналась она необычно:

Современная война

Происходит в городах.

И она похожа

на

Размышленье о годах.

Тех, которые

Ушли ото всех,

Тех, которые

Не знают утех,

Тех, которые

Бога бред...

Моя жизнь – история

Этих лет.

Потом в поэме шли хохмаческие строки о любви. А потом опять удивительно грустные:

Движутся телеги и калеки,

Села невесёлые горят.

Между ними протекают реки,

Реки ничего не говорят.

Рекам всё равно, кто победитель,

Всё равно, какие времена,

Рекам, им хоть вовсе пропадите –

Реки равнодушнее меня...

А потом шли частушки о союзниках, тянущих с открытием второго фронта:

Ура! Да здравствует

Союзная флотилия.

Она десантствует

На острове Сицилия.

Победоносно

Входит в города...

Лучше поздно,

Чем никогда!..

Конечно, это смешно, но ведь и горечь в этом есть необыкновенная. Ведь пока они тянули с открытием второго фронта, сколько наших солдат погибло, защищая Европу...

Глазков любил необычное в обычном. Его лирический герой может совершать в стихах, казалось бы, алогичные поступки, парадоксально говорить и мыслить. Но при всей этой необычности поэт постоянно оставался в них самим собой – добрым, простым, естественным. Стремление к этому он неоднократно подчеркивал:

Искусство бывает бесчувственным,

Когда остаётся искусственным,

А может быть сильным и действенным:

Искусство должно быть естественным!

Глазков блестяще доказал, не занимаясь никакими чисто формальными ухищрениями, что можно быть оригинальным и без них.

Сила поэзии Николая Глазкова – в этой естественности его стихов, при всей их необычности, в доброте помыслов самого поэта, при всей их ироничности, в мудрой беззащитности, которая, однако, этим и защищена от корысти, ханжества и всего того, что несовместимо с настоящей поэзией.

Николай Глазков до последней минуты жизни жил поэзией, ставя её выше всего, зная, что высокое звание поэта ко многому обязывает.

И всё-таки звание человека он ставил ещё выше. Недаром в одном из стихотворений он написал:

Поэтом стать мне удалось.

Быть человеком – удавалось...

Как замечательно сказано!..

из книги «Лица, лики и личины.

Литературные мемуары»