Борис, Давид и... депутат

Две новеллы

Песня о встречном

Нас утро встречает прохладой,

Нас солнцем встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Счастливому пенью гудка?..

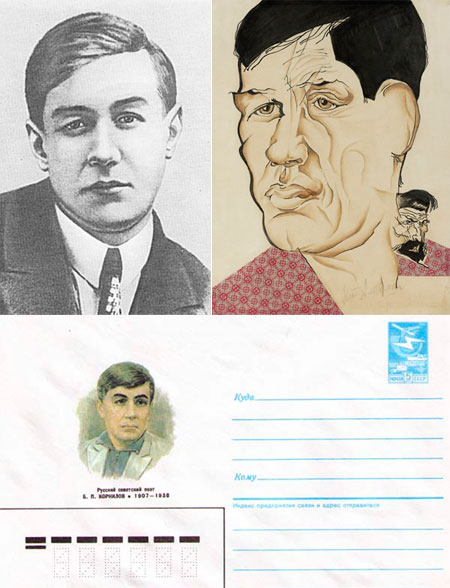

Борис Корнилов

Я родилась в доме, построенном на деньги Шаляпина и Горького, пожертвовавших кровное в пользу лучших учителей большого, даже огромного города, любимого ими обоими. Идея оказалась удачной. Дом встал, спина к спине, к городскому оперному театру, и в детстве я просыпалась от невероятно звучащих голосов распевающихся перед представлением артистов. Вокруг двухэтажного деревянного, насквозь прогретого солнцем, строения всё пространство заполонил разросшийся сад, в котором, как сторожа по бокам, высились уходящие в небо тополя – стройные, непреклонные. Вот, они-то и спасли наше жилище, когда неожиданно и мгновенно за соседним забором загорелись склады театра. Тогда деревья взяли пламя на себя и держались до подоспевших пожарных. В результате дом уцелел, только замазка на высоких, как в спортзале, окнах совершенно расплавилась, да погиб любимый олеандр в горшке, выставленный на ночь погулять под окна. Оба этажа были плотно заселены директорами школ и заслуженными учителями – фанатически преданными своему делу людьми. При неминуемых стычках в длиннющем общем коридоре, куда выходили двери всех квартир, я никогда не слышала слов более грубых, чем «эгоист» или «лжец». Поступив в школу, могла в любое время обращаться к специалисту любого трудного предмета. А поскольку во всём доме я же и являлась единственно родившимся здесь ребёнком, то положение в юные годы имела, можно сказать, исключительное. На день рождения получала в подарок до двадцати кукол и книжек соответственно. Объяснялась такая ситуация просто: в замечательном доме туалеты, а по тем временам просто уборные, представляли из себя круглые дырки в полу, и все женские представительницы студёными зимами отстудили всё, чем наделила их природа для деторождения. А мой отец, немец-прибалт, сумел с неумолимой педантичностью и нежностью охранить мою мать от грозных, и даже смертельных, коммунальных особенностей тех суровых лет, простейшими подручными средствами. Все родственники отца, как я потом очень не скоро узнала, были уничтожены ещё в предвоенное время. И он, со своей уцелевшей матерью Татьяной Эрнестовной Розенберг, директором одной из самых прогрессивных школ города, остался последним мужчиной их исчезнувшего рода. Так я появилась на свет и жила в этом учительском царстве вплоть до шестнадцати лет. Затем маме, уже расставшейся к тому времени с отцом, ставшим в далёком Архангельске «директором нового типа» головного бумажного комбината страны (о чём писали тогда в газете «Правда») – предоставили более современную квартиру-двушку в новоотстроенном микрорайоне на улице Бориса Корнилова. В паспорте, полученным к сроку, в графе «место проживания» стояло теперь имя самого яркого поэта, когда-либо родившегося в нашей волости. Даже более того, поэта-мученика… Теперь о нём чаще вспоминают, как о первом муже Ольги Берггольц. Но ничего не дрогнуло при звуке этого имени в моей неокрепшей душе. Я тогда стихов не писала и вообще к такому виду литературной деятельности, как поэзия, относилась настороженно, если не агрессивно. Казалось бессмысленным складывать слова в рифмованные столбики, в то время, как можно упиваться тем, что написали обычными строками Чехов и Бунин, Толстой и Лесков, Пушкин и Лермонтов. Число любимых авторов росло, приходилось покупать дополнительные книжные шкафы, полки, а дело не менялось. Я оставалась только читателем. Постепенно этот книжный мир становился всё более реальным, и жилось мне там вольготно.

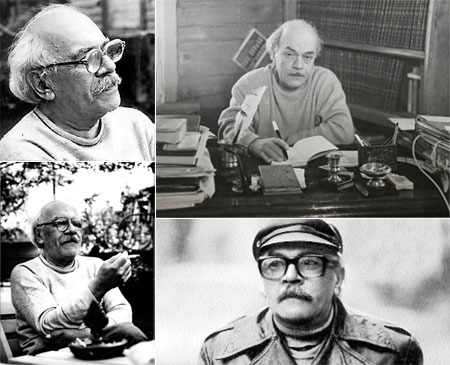

Только на последнем курсе университета, технического, естественно, факультета, в снегопад, под пеленой из миллиарда крупнейших прекрасных снежинок, парящих за окном, без всякого толчка извне, я написала первые свои стихи и сразу, не умещаясь в их формате, несколько яростных поэм. Впрочем, стихами моё творчество в родном городе не признал никто, никогда – из профессионалов, и один из сведущих друзей посоветовал обратиться к лучшему ещё живому поэту, как он объяснил, – Давиду Самойлову. Я сразу, не медля ни минуты, отчаянно послала в столицу туго набитый картонный ящик со всем тем, что так и лезло из-под пера. И когда мы потом встретились в Москве, в его последней квартире в писательском доме, он объяснил мне, что имя Бориса Корнилова на конверте писем не могло быть случайностью. Корнилов – первый настоящий поэт нашего края, а я, дескать, – второй, и по некоему непреложному закону, вероятно, последний, потому что в большом, даже очень большом индустриальном городе, в течение века не может родиться больше одного поэта, в крайнем случае – двух... Я удивлялась, спорила, что-то отстаивала, одновременно отказываясь перебраться в Москву. Мысль о поступлении в Литинститут или на Высшие литературные курсы казалась нелепой после окончания университета. Плотно вошла в разум мысль Самойлова о преждевременности появления моих стихов – в молодёжных альманахах, до момента созревания самостоятельной книжки. Об этом он в дальнейшем писал мне из города Пярну, где скрывался от московской суеты. Убеждал, твёрдо надеялся дожить до такой книги, в издании которой сможет участвовать, надев медали, ордена, взяв в руки палочку, двинуться по инстанциям... И мы всегда, до самой его смерти, да и после, ведём неослабевающий диалог с этим дорогим мне человеком и поэтом, которого мне послала судьба во спасение. Уж не знаю, спасла ли? И даже кто оказался прав, в конце концов, тоже не знаю. Возможно, ответа на этот вопрос просто не существует. Однако вот живу же я в Москве, куда неумолимо загнала меня судьба и не представляю себе ничего другого. Так, ведь и Ахматова нередко повторяла при разговоре со своими доверенными лицами, почитателями, друзьями о невозможности быть недовольной своей собственной судьбой, раз уж она твоя. И я запомнила эти слова, даже руководствовалась ими в труднейшие, смутные периоды жизни. Анна Андреевна успела многому, очень многому научить и своих соратников, и тех, кто внимал её Слову, хотя и не входил в близкий круг. Убеждена: Давид Самойлович, конечно, был в числе понимающих и принимающих поэзию Ахматовой...

Только на последнем курсе университета, технического, естественно, факультета, в снегопад, под пеленой из миллиарда крупнейших прекрасных снежинок, парящих за окном, без всякого толчка извне, я написала первые свои стихи и сразу, не умещаясь в их формате, несколько яростных поэм. Впрочем, стихами моё творчество в родном городе не признал никто, никогда – из профессионалов, и один из сведущих друзей посоветовал обратиться к лучшему ещё живому поэту, как он объяснил, – Давиду Самойлову. Я сразу, не медля ни минуты, отчаянно послала в столицу туго набитый картонный ящик со всем тем, что так и лезло из-под пера. И когда мы потом встретились в Москве, в его последней квартире в писательском доме, он объяснил мне, что имя Бориса Корнилова на конверте писем не могло быть случайностью. Корнилов – первый настоящий поэт нашего края, а я, дескать, – второй, и по некоему непреложному закону, вероятно, последний, потому что в большом, даже очень большом индустриальном городе, в течение века не может родиться больше одного поэта, в крайнем случае – двух... Я удивлялась, спорила, что-то отстаивала, одновременно отказываясь перебраться в Москву. Мысль о поступлении в Литинститут или на Высшие литературные курсы казалась нелепой после окончания университета. Плотно вошла в разум мысль Самойлова о преждевременности появления моих стихов – в молодёжных альманахах, до момента созревания самостоятельной книжки. Об этом он в дальнейшем писал мне из города Пярну, где скрывался от московской суеты. Убеждал, твёрдо надеялся дожить до такой книги, в издании которой сможет участвовать, надев медали, ордена, взяв в руки палочку, двинуться по инстанциям... И мы всегда, до самой его смерти, да и после, ведём неослабевающий диалог с этим дорогим мне человеком и поэтом, которого мне послала судьба во спасение. Уж не знаю, спасла ли? И даже кто оказался прав, в конце концов, тоже не знаю. Возможно, ответа на этот вопрос просто не существует. Однако вот живу же я в Москве, куда неумолимо загнала меня судьба и не представляю себе ничего другого. Так, ведь и Ахматова нередко повторяла при разговоре со своими доверенными лицами, почитателями, друзьями о невозможности быть недовольной своей собственной судьбой, раз уж она твоя. И я запомнила эти слова, даже руководствовалась ими в труднейшие, смутные периоды жизни. Анна Андреевна успела многому, очень многому научить и своих соратников, и тех, кто внимал её Слову, хотя и не входил в близкий круг. Убеждена: Давид Самойлович, конечно, был в числе понимающих и принимающих поэзию Ахматовой...

На этом хотела закончить некую попытку биографической справки. Но, вероятно, необходимость дописать, а точнее, как бы замкнуть логически очерченный круг, слишком велика. Вот дописываю, добавляю, возможно, против своего желания.

Не столь давно узнала, что Максим Горький в своей статье «Литературные забавы», опубликованной в 1934-м, очень жёстко высказался о Павле Васильеве: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, "широтой натуры", его "кондовой мужицкой силищей" и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно "взирают" на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние "короче воробьиного носа"».

Не столь давно узнала, что Максим Горький в своей статье «Литературные забавы», опубликованной в 1934-м, очень жёстко высказался о Павле Васильеве: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, "широтой натуры", его "кондовой мужицкой силищей" и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно "взирают" на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние "короче воробьиного носа"».

Конечно, эти слова Алексея Максимовича не могли не отразиться на судьбе поэта. Судьбе, обернувшейся трагедией. Печальная участь постигла и Бориса Корнилова, дружившего с Павлом... Автора «Песни о встречном» расстреляли, закопав в общих рвах-захоронениях в Ленинграде, в лесопарковой зоне. Поскольку эти страшные рвы щедро засыпали известью, то и сейчас там не растут ни деревья, ни травы, и это место хорошо просматривается отовсюду. Маленькие мемориальные доски на столбиках пестреют, как грибы в лесу, вдоль бесконечно тянущихся канавок; их ищут среди зелени и под деревьями родственники, почитатели, друзья. Привозят многочисленных экскурсантов. Иностранцам переводчики объясняют про годы репрессий, про погибших литераторов. Звучит и имя Бориса Корнилова, до сих пор, волею той же судьбы, не сошедшего со страницы моего паспорта.

Иллюстрации:

Лик

Привычное слово лицо имеет, однако, множество значений, и самое первое приходящее на ум: «с лица не воду пить», то есть, напоминание, уточнение, догадка о том, что красота не обязательно есть синоним счастья. Говорят ещё, что глаза – зеркало души, особая роль глаз. Какое же лицо, и без глаз, или противоположное – «ударить лицом в грязь», об иконных же изображениях – «лик». Вот и я хотела бы добавить к этому неполному перечню, нечто своё собственное, вернее, прочувстванное лично, крупицу из крупиц жизненного опыта, коснувшегося тайны понятия лика, неожиданного выступившего из темноты, в миг сверкания молнии. Вот и вышло так, что обычным весенним днем, даже в начале лета, я вошла в бесконечно рационально организованный компьютерный зал большого преуспевающего коммерческого института, которому и принадлежал абсолютно стандартный зал, где живут и работают компьютеры, ротаторы, бумагоуничтожители и другие приятно пахнущие, гладенькие на ощупь и глазеющие на людей служители делопроизводства, того учебного заведения, где трудилась многие годы давняя подружка и свидетель моей мучительной юности. Юность, наконец, закончилась, а два-три надёжных человека остались за тонкой чертой отлива. Следующая волна, разумеется, смоет и нас, но пока, подобно речным гладеньким камушкам на бесконечном берегу, мы ведём каждый свою собственную жизнь. Два человека вошли в зал как союзники, а получилось – почти враги, не настоящие, конечно, но являющиеся служителями разных жизненных стихий. Обычно эта принадлежность людей как-то незаметна, но наступает миг, когда такая принадлежность становится роковой. В данный момент я хочу, бесконечно хочу перевести свои родные стихи в иную действительность, плоскость пространства, на бумагу, и поэтому смотрю на глянцево блестящее оборудование с уважением и некоторой робостью. Подружка, в отличие от меня, надеется быстро и чётко сделать свою техническую работу после утомительного дня и готова на услугу, но не на мучение. Однако, чем больше проходит времени, тем становится всё более очевидным, что так просто в этой комнате-зале не разделается никто и ни с кем, никто ни с кем не расплюётся, по простонародному выражению. Стихи начинают жить своей жизнью, сопротивляются, под стрекот оборудования, вылезая на непорочно чистую бумагу. Приходится возвращаться по нескольку раз к одной и той же строке.

Я-то изначально настроилась терпеть, но она, подруга-работник, устаёт и раздражается.

Я-то изначально настроилась терпеть, но она, подруга-работник, устаёт и раздражается.

Я настаиваю, выступая на стороне духовной, как бы категории. Она осаживает меня, ставит на место. У неё появляются грубые ноты в голосе, суживаются глаза и, конечно, сжимаются губы. Я впадаю в ступор. Значение этого выражения недавно узнала от другой подружки, уже врача. Затем время, можно сказать, останавливается, прямо, как в «Дне сурка» или «Зеркале для героя»... Мы поочередно сосредотачиваемся, каждый на своём рабочем месте, затем молча переглядываемся. Сжатие губ, брови ползущие вверх, мой нервный оправдательный, умоляющий выкрик в ответ, осуждающее, высокомерное стрекотание механизмов, выталкивающих очередной стишок на экран компьютера, а потом, в свою очередь, на бумагу... Эти мучительные периоды следуют без особых изменений. Я чувствую нарастающую сердечную тоску, желание немедленно покинуть враждебную территорию.

А также навсегда уйти из жизни этой родной мне женщины. И тут мой осатанелый взгляд внезапно натыкается на чёткое графическое изображение мужского лица в газетной статье, на соседнем столике. Я мгновенно узнаю его, словно прокручиваяя назад киноплёнку в бешенном темпе и без звукового сопровождения, вижу наяву встречу, с двумя букетами цветов, из алых роз и белых лилий, соответственно, на летнем нарядном вокзале. Сходящие с подножки поезда улыбающиеся и загорелые девушки, одна из которых – дочь вот этой самой невольной сиюминутной мучительницы. А другая, русая, – любовница мужчины из газетной статьи. Далее элегантный проезд на иномарке, египетский загар, чувство весёлой удачи. «...Это очень хороший человек, такое открытое лицо, семьянин, двое детей. Как повезло, что он купил путёвку обеим девочкам, чтобы любовница, не дай Бог, не изменила ему на море. Красивая девчонка в его вкусе, из провинциального городка...» Именно с этими словами месяц назад добрая женщина протянула мне депутатскую агитку, с изображением улыбчивого мужского лица. И как бы, вследствии давнишнего показа, моя рука с шариковой ручкой непроизвольно опускается сейчас прямо на лицо благостного человека и начинает грубо перечёркивать его. Причём, я не могу остановиться, будто найдя выход из невыносимого напряжения. Исчёркан лоб, щёки, нос, но остаются глаза. Стихи, из-за которых мы очутились здесь, проделали долгий путь: в моём сознании, мучительном процессе превращения черновика в беловик, а также проникая в душу (или пытаясь это сделать) различных индивидуумов нашего общества. Вообще, судьба такой субстанции, как стихи, обычно определяется после смерти их автора. Это всё, вместе взятое, сложный, очень сложный процесс. Я росла, взрослела, нашла близкого себе человека, пыталась отстаивать право на жизнь нашей маленькой семьи. Долго болела, находясь на грани смерти, а где-то рядом жил и крепнул неизвестный мне человек, с улыбающимся лицом, добиваясь хорошего карьерного роста. Мы никогда не встречались, а вот теперь наши судьбы соприкоснулись, поэта и политика, не в реальной жизни, но здесь, где моя рука уже заштриховывала его глаза, а затем – всё доступное шариковой ручке пространство. Объяснить свой поступок не могу ничем, кроме крайнего душевного напряжения. В таком состоянии лучше всего молиться, обращаясь к Господу и святым его угодникам, к тем, кто тебе сейчас ближе, роднее. У каждого в зрелые годы есть такие святые, любимая икона. Однако вышло так, как вышло. Когда, часы спустя, умолк последний треск и писк ротатора, мы лихорадочно собирались. В сумку летели папки, черновики, обрывки записей и газетный листок с исчерканным квадратиком посередине. Оказавшись на улице, я не смогла идти на своих высоких тонких каблучках. Они как-то подвёртывались, я падала, хватаясь за воздух, и моя спутница, как ни была раздосадована прежде, была вынуждена подхватить меня под руки.

А после и просто вела по вечереющей улице и запихивала в подоспевший автобус.

А после и просто вела по вечереющей улице и запихивала в подоспевший автобус.

Я находилась вне реальности, и, вероятно, не вполне владела собой. В результате всего произошедшего оказалось, во-первых, что первопричина драматических событий –дружественный редактор эти отвоеванные у жизни отпечатанные папки стихов запихал в стол и никогда их оттуда не вынимал, что открылось совсем случайно, значительно позже, не вызвав особых эмоций. А во-вторых, и в-главных, и в-ужасных, той же зимой, у кого-то в гостях, во время застолья, включили телевизор. Показывали городские новости, происшествия, криминал, как водится. Речь шла о беззакониях, передавали репортаж из зала суда. Мы пили чай, отвлекались, но я услышала (должна была услышать!), что главный обвиняемый через своего адвоката хлопочет об отсрочке судебного процесса, ибо его постигла редкая и странная болезнь: неузнаваемо распухло, воспалилось и даже начало кровоточить лицо, да так, что опытные тюремные врачи не могли решить, как помочь в этом случае. Назвали фамилию обвиняемого, показали его на мгновение идущим по коридору и через решётку, и я мгновенно, как при вспышке молнии в темноте, узнала его. Это был исчёрканный мною год назад депутат со страницы газетного листка. Чувство ужаса пронзило меня, уничтожавшую всего лишь картинку, а попавшую в самый лик живого человека. На мгновение скрытая истина открылась мне – с восторгом, страхом, трепетом. И этого чувства я уже не забывала никогда.

Наталья Розенберг

Иллюстрации:

«Трогательная мелодия» и «Время серенад»