Главы из книги

Продолжение. Начало см. в № 543 (15), 21 мая 2021 года; № 546 (18),21 июня 2021 года.

Епископ (Вячеслав Иванов)

Поэтическая стратегия Вячеслава Иванова была вполне ясна его современникам. Кажется, достаточно внимательно прочитать воспоминания о нём непосредственно знавших его людей, чтобы увидеть ту роль, которую Вяч. Иванов воплотил в поэтической экклесии.

Поэтическая стратегия Вячеслава Иванова была вполне ясна его современникам. Кажется, достаточно внимательно прочитать воспоминания о нём непосредственно знавших его людей, чтобы увидеть ту роль, которую Вяч. Иванов воплотил в поэтической экклесии.

Маковский: «Мне показалось, что Вячеслав Иванов хотел многому научить своих современников. И у него это отлично получалось. Несмотря на поздний возраст, в котором он пришёл к символизму, люди обожали его. Они поддерживали его точку зрения, мысли и многих он попросту вдохновлял. Многие знаменитые писатели и художники XX века, которых мы знаем, по сей день, большинство из них были знакомы с Вячеславом. И если бы можно было узнать, что он за человек и что он сделал для них, то все скажут одно, что он был замечательным человеком, которому они благодарны… Да, он в Христа верил, но не менее чистосердечно «воззывал» и богов Олимпа и духов земли, продолжающих открываться избранным в «аполлоническом сне» и в «дионисийском исступлении», послушных магии творящего слова. Повторяю, символы были для него не только литературным приёмом, но и заклинательным орудием. Этой лирической магией повеяло уже в «Кормчих звёздах», ещё больше её в «Cor Ardens». Разумеется, маг, в тайны посвящённый, мыслит не по-людски и не по-божьи; он занимает среднее какое-то положение между человеческим ничтожеством и божественной силой, он из тех, кого Евангелие называет «волхователями и обаятелями»… Иванов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества, любил поэзию с полным беспристрастием – не свою роль в ней, роль «ментора» (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьёз всякое начинание. Он был пламенно отзывчив и в то же время вовсе не покладист. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора».

Сабашникова: «Башня была центром духовной жизни Петербурга. Иванов, казалось, заражал других своим вдохновением. Одному подскажет тему, другого похвалит, третьего порицает, порой чрезмерно; в каждом пробуждает дремлющие силы, ведёт за собой, как Дионис – своих жрецов. Вдохновляет он людей не только в творчестве, но и в жизни. В его огненную пещеру идут с исповедью и за советом… После мы говорили втроём. Они высказали странную идею: двое, слитые воедино, как они, в состоянии любить третьего. Подобная любовь есть начало новой человеческой общины, даже начало новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь».

Горький: «Непререкаемо уверен, что он “столп и утверждение истины”».

Пяст: «Между тем, вряд ли хоть один из будущих «на Руси» поэтов минует «солнечного старца с душой ребёнка», вошедшего в круг современных певцов так недавно. Из далёких стран приезжает неведомый гость, многодумный, многоучившийся, многоопытный. И вдруг все улыбаются ему как родному, желанному, долгожданному. С радостью приветствуют его, с радостью называют его своим, с радостью замечают, что они сами – все связаны кровными узами в этим на вид вычурным, в глубине простым-простым поэтом».

Белый: «К Вячеславу Иванову идут все – идут чуть ли не с улицы… Кабинетный затворник и отшельник накладывает епитимьи, бичует, связывает души, отпускает и разрешает грехи». (Все выделения в тексте – мои. А.Ц.)

Вяч. Иванов был выразителем некой сущности своей эпохи, олицетворением творческого универсализма «серебряного века». У него было безошибочное чутьё на талантливых людей. Он умел распознать в человеке талант, приближал к себе, помогал выйти в люди. Для него было обычным делом прочесть только что опубликованное произведение никому не известного автора и, почувствовав в нем искру божью, отправиться в гости к писателю – знакомиться, ободрить, порассуждать о литературе. Прирождённый учитель и наставник, он всегда был окружён слушателями, учениками и последователями. Не удивительно, что именно он стал хозяином знаменитых «сред», собиравших весь цвет культурной жизни Петербурга. Вяч. Иванова считали человеком содружества и согласия. Он предпочитал не обострять разногласий, умел сглаживать противоречия, стремился к сближению разных людей и разных направлений мысли. «Соборность», духовное единение людей как антитезу индивидуализму – вот что искал Вяч. Иванов в этих сближениях. У него была идея «вселенской соборности», он видел в ней возможность переустройства жизни, начало новой, «органической» эпохи. Удивительным образом в его взглядах сочеталось то, что обычно считается несовместимым; христианство и дионисийство, соборность и новейшие теории западных философов. Вяч. Иванов умел «создать вокруг себя особенную атмосферу и привлечь людей самых различных душевных складов и направлений. Это была атмосфера особенной интимности, сгущённая, но совершенно лишённая духа сектантства и исключительности, – писал Николай Бердяев, – «Всегда было желание у Вяч. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион». При том, что с языка Иванова не сходили слова «соборность», «Христос», «вселенскость», он не был ни католиком, ни православным. Он был поэт. Поэтому серьёзный разговор о творчестве Вячеслава Иванова должен происходить только при условии, что мы будем видеть в нём в первую очередь поэта, рассматривать его деятельность как поэтическое искание правды, способной соединить «небо» и «землю». На путях этих исканий самим поэтом было сказано много такого, что подпадает под определение ереси с точки зрения строгой конфессиональности. Но поэтическая мысль Иванова и к православию, и к католичеству имеет только косвенное отношение. Любимым анекдотом Вяч. Иванова был такой: «Приходит грешник на исповедь. Исповедующий обращается к нему с вопросами: «Ты убивал?» – «Грешен», «Прелюбодействовал?» – «Грешен», «Разбойничал?» – «Грешен», «Воровал?» – «Грешен», «Еретичествовал?» – «Боже упаси!». «Вот таков и я. – прибавлял сам Иванов, – Во всем грешен, но не еретик». Это очень характерный момент: человек вообще, как правило, воздвигает своим идеалом то, что для него является проблемой. Так, «неволя» античного человека, его рабство мировым стихиям приводит его к дионисийскому «освобождению», своеволие средних веков актуализирует понятие Авторитета, произвол человека Нового времени порождает тягу к Закону. То, что верно для целых исторических эпох, верно и для отдельного человека: нравственный человек не говорит о нравственности, святой не говорит о своей святости, мужественный человек не говорит о своей мужественности, и, наоборот, человек с нравственными проблемами склонен к морализаторству, грешник считает себя святым, которому не в чем каяться, а «мужественность» является любимой темой рассуждений человека от мужества совершенно далёкого. Так и с еретичностью Вяч. Иванова: он всё про себя правильно понимал, поэтому написал в 1921 году: «Еретиком» как бы и не был, то есть не был создателем или адептом еретического вероучения, но еретичествовал всю жизнь, можно сказать, только этим и занимался». Поэтому и в «соборности» его мы должны видеть личную проблему индивидуалиста, пытающегося преодолеть в первую очередь собственный индивидуализм.

То мэтр и непогрешимый арбитр, то внимательный слушатель даже самого скромного и невесть как к нему попавшего писателя, он не столько вынашивал идеи и даже не инициировал их, сколько «обогащал» услышанное и увиденное – очерчивал поле проблемы и делал её реальной. Иванов мог говорить практически на любую, в том числе профессиональную, тему. Особая восприимчивость, как бы женственность его ума соответствовала представлению поэта о своём жизненном амплуа «епископа» создаваемой здесь и сейчас церкви творцов. Иванов предпочитал священнослужение искусству с полным бескорыстием по отношению к «собратьям по вере». Он подсказывает Белому название его романа, славит начинающую Ахматову, щедро одаривает молодых поэтов советом и поддержкой. Он видит в каждом провозвестника «нового Адама», явления которого, как мистик по-гностически верящий в грядущее откровение Святого Духа, он, не переставая, ждёт. Формы учительства Иванова никогда не были застывшими. Когда его платоновское томление по Идее исчерпало на время свой собственно поэтический порыв, то оно достаточно органично перешло в форму философскую. Его статьи совмещали черты эссе, публичной лекции, полемической рецензии и философской публицистики. Идеи Иванова, собранные в таких сборниках как «По звёздам» (1909), «Борозды и межи» (1916), «Родное и вселенское» (1917), спровоцировали годами не затухающую полемику, куда оказались вовлечены писатели, города, журналы и издательства. Результаты этой полемики были грандиозны: прямо или косвенно она привела к появлению статей, ставших памятниками символизма – «Ключи тайн» и «О “речи рабской”, в защиту поэзии» Брюсова, «О современном состоянии русского символизма» Блока, книг Анненского и Белого, Эллиса и Волошина. Именно благодаря этой дискуссии лагерь русского символизма разделился на два лагеря: на тех, кто, подобно французским символистам, в своём индивидуалистическом эстетстве остался «декадентом», и тех, кто вслед за Ивановым, хотел считать себя «истинным» символистом и «теургом», предтечей грядущей соборности культуры. Уравнивая поэтическую и философскую рефлексию, мысль Иванова двигалась в общей парадигме мысли XX века, вместе с мыслью Хайдеггера с одной стороны, и Элиота с другой. Сотканная из множества фрагментов, каждый из которых по отдельности не является собственно ивановским, интеллектуальная проза поэта сводит все эти достаточно разрозненные осколки воедино, возбуждая ответную работу мысли. Этим своим «учительским» свойством, этой возможностью со-творчества Иванов дорожил. Но не настолько, чтобы связать его с каким-то одним увлечением: он постоянно искал новое, извлекая из своих практически всеядных интересов ему одному ведомый эстетический корень. Без атмосферы «симпозиона» и «диалога» Иванов лишается почвы под ногами. В своё время это было угадано Бердяевым, распознавшем в Иванове «типичного александрийца… человека вторичного, а не первичного бытия, все воспринимающего в отражениях культуры… в филологических утончённостях и изощрённостях». В системе координат русского символизма он обладал редким объёмом культурного видения: свободно владел древнегреческим и латынью, немецким, французским, итальянским, чуть хуже английским; большую часть жизни провёл вне России и имел представление о европейской цивилизации личное, опытное. И все эти дары он использовал на благо поэтической экклесии. Он выступил одним из главных «посредников» в установлении соответствия между символистской поэзией и русской религиозной философией. Во многом благодаря Иванову Ницше в России был воспринят в первую очередь как религиозный мыслитель и даже соработник «русской идеи». Именно под воздействием Иванова античность в её неоромантической интерпретации была включена в сферу русской мысли. Все эти направления «проповеди» Иванова подразумевали чаемую им идею синтеза, поскольку критика оставалась для него методом по преимущественно второстепенным и предназначалась для выполнения положительной задачи. Настойчивость, с какой стремился решить её Иванов, вербуя себе союзников в культурах прошлого и настоящего, выдаёт то, что в своём глубинном монотематизме он принадлежит к числу представителей культуры, посвятивших себя реализации утопического проекта преображения мира культурой, принявшей на себя функции культа после ницшевской констатации «смерти бога».

Иванов ищет раскрытия соборных (или сверх-человеческих) свойств индивидуализма через перестройку психологии. Никакой акт не должен знать разделения «неба» и «земли», ибо искусство втягивает своих адептов в «земное, реальное» воплощение религиозной идеи. «Реалистический символизм» Иванова актуализирует таинство насущного бытия, исходит из завещанного Гёте требования о познавательном характере символа и веры поэта в бытие творимого. Приобщение к первореальности опасно, но поэта, по мысли Иванова, должен спасти отказ от романтического монолога ради соборности «хора» и «хорового действа» – художническая жертва «я» во имя «ты».

Центральным для философии Иванова является образ Диониса. Развивая идеи Ницше, он дополняет их учением Соловьёва о Богочеловечестве. Иванов создаёт религиозный миф, ставя на место соловьёвской Софии и ницшевского «танца» – образ Диониса как религиозной метафоры свободы творчества. Он видит в эллинизме «второй Ветхий Завет», а в боге вина – предвестника Христа. Дионис для Иванова – некое священное безумие, «энергия» и «метод» внутреннего знания, сверхличный опыт, способный преодолеть «кризис индивидуализма». Дионис предшествует Слову и проходит «через всякую истинную религиозную жизнь… независимо от форм её кристаллизации». Энтелехия дионисизма жертвенна и эротична, она свидетельствует об ответном восхождении человека к богу. Дионис для Иванова выступает манифестацией «ойкумены духа» и первопамятью культуры, в недрах которой не остаётся не учтённым ни один «творческий порыв». Единство культуры видится ему мистической церковью, оправдывающей все аспекты истины, открытые человечеством в процессе богопознания. Нет необходимости говорить, что отношение Иванова к соборности не христианское, он воспринимает исторические формы церковности как «искажения» и ищет пути преодоления искажений. Апология жизнестроительного начала в дионисизме делает Иванова равнодушным к «персоналистским» темам греха и покаяния – в Дионисе нет греха. Иванов больше верит Ницше, чем Христу. Свои искания и эксперименты Иванов начинал как «новый человек», ницшеанец, вольный нигилист, отбросивший хлам общественных предрассудков. И, несмотря на некоторые корректировки своего учения, в завершённом виде оно все-таки сохраняет первоначальные ницшеанские импульсы. Дионису Иванов посвятил много прочувствованных строк. Но для христианской теологии его работа оказалась бесполезной – христианство не нуждается во «втором Ветхом Завете». Но это не значит, что та огромная работа мысли, которую проделал Вячеслав Иванов, бесполезна вообще. «Нигилизм», «Дионис», «ойкумена духа», «второй Ветхий Завет» – все это центральные темы поэтической экклесиологии. Иванов в первую очередь – поэт, и поэтически он мыслит верно. Из русских поэтов никто так близко не подошёл к созданию учения о Церкви Бунта. И если для христианства его работа бесполезна, то для поэтической экклесии вероучительная ценность ивановской мысли очень велика. А как могло быть иначе, ведь Вячеслав Иванов – епископ Церкви Бунта. Кому как не епископу блюсти и развивать теологию поэзии. «Соборность» Вяч. Иванова – это поэтическая соборность. Для него она обозначает вселенское объединение «неба» и «земли», единение людей, осуществимое только в Боге: «…соборность будет невидимым и целостным объединением отдалённейшего и разделённого состава, действенно пробуждающимся и крепнущим сознанием реального единства людей, которому люциферическая культура противопоставляет ложные марева многообразных соединений на почве отвлечённых начал». Иванов даже озабочен созданием новых заповедей. В работе «О лирике» он пишет: «…поэтам надлежит «сотворить заповеди»: десять заповедей Моисея. Чтить предание своего искусства, чтобы долголетними быть на земле; не убивать слова, не творить прелюбодеяния словесного (сюда относится все противоприродное в сочетании слов); не красть, не лгать и не лжесвидетельствовать; не глядеть с завистливою жадностью и любостяжанием на красоту чужую, то есть не органически присущую предмету вдохновения, а насильственно захваченную извне и тем низведённую на степень только украшения. Далее – заветы чисто религиозные: святить торжественные мгновения творчества и возвышенное слово; не именовать божественного всуе, не служить кумирам формы, как Божеству, – и, наконец, помнить, что поэзия – религиозное действие и священственный подвиг». Вся разносторонняя деятельность Вяч. Иванова получает объяснение и внутреннее единство, если мы будем смотреть на неё как на деятельность епископа поэтической экклесии. Хоть он и считает свою душу «изгнанницей» на «бреге земного бытия», земле он хочет быть по-ницшеански «верным», ибо он знает, что только через неё он снова обретёт бытие непреходящее. Нет у него никакого романтического желания уйти из мира. Всему бытию у него отвечает «слепительное «Да». Солнце и солнечные мифы центральны в его поэзии. Дионис научил его вечному сплетению на земле жизни и смерти. Всегда, и всегда по-разному, Иванов сообщает один и тот же дионисийский миф. Поёт он весну или любовь, Персефону или Орфея, – он неизменно славит единение страдания и ликования, умирания и возрождения. Утверждение этого мистического «Да» и есть основной пафос поэзии Вяч. Иванова. Для него характерно не только стремление к значимому, символическому поведению, не только «целенаправленное усилие» по интерпретации происходящих событий, но создание собственного целостного образа поэта. Может быть, главное произведение Вяч. Иванова – он сам. Биографические события, становясь событиями духовной судьбы, входят неотторжимой частью в его поэтический текст.

Центральным для философии Иванова является образ Диониса. Развивая идеи Ницше, он дополняет их учением Соловьёва о Богочеловечестве. Иванов создаёт религиозный миф, ставя на место соловьёвской Софии и ницшевского «танца» – образ Диониса как религиозной метафоры свободы творчества. Он видит в эллинизме «второй Ветхий Завет», а в боге вина – предвестника Христа. Дионис для Иванова – некое священное безумие, «энергия» и «метод» внутреннего знания, сверхличный опыт, способный преодолеть «кризис индивидуализма». Дионис предшествует Слову и проходит «через всякую истинную религиозную жизнь… независимо от форм её кристаллизации». Энтелехия дионисизма жертвенна и эротична, она свидетельствует об ответном восхождении человека к богу. Дионис для Иванова выступает манифестацией «ойкумены духа» и первопамятью культуры, в недрах которой не остаётся не учтённым ни один «творческий порыв». Единство культуры видится ему мистической церковью, оправдывающей все аспекты истины, открытые человечеством в процессе богопознания. Нет необходимости говорить, что отношение Иванова к соборности не христианское, он воспринимает исторические формы церковности как «искажения» и ищет пути преодоления искажений. Апология жизнестроительного начала в дионисизме делает Иванова равнодушным к «персоналистским» темам греха и покаяния – в Дионисе нет греха. Иванов больше верит Ницше, чем Христу. Свои искания и эксперименты Иванов начинал как «новый человек», ницшеанец, вольный нигилист, отбросивший хлам общественных предрассудков. И, несмотря на некоторые корректировки своего учения, в завершённом виде оно все-таки сохраняет первоначальные ницшеанские импульсы. Дионису Иванов посвятил много прочувствованных строк. Но для христианской теологии его работа оказалась бесполезной – христианство не нуждается во «втором Ветхом Завете». Но это не значит, что та огромная работа мысли, которую проделал Вячеслав Иванов, бесполезна вообще. «Нигилизм», «Дионис», «ойкумена духа», «второй Ветхий Завет» – все это центральные темы поэтической экклесиологии. Иванов в первую очередь – поэт, и поэтически он мыслит верно. Из русских поэтов никто так близко не подошёл к созданию учения о Церкви Бунта. И если для христианства его работа бесполезна, то для поэтической экклесии вероучительная ценность ивановской мысли очень велика. А как могло быть иначе, ведь Вячеслав Иванов – епископ Церкви Бунта. Кому как не епископу блюсти и развивать теологию поэзии. «Соборность» Вяч. Иванова – это поэтическая соборность. Для него она обозначает вселенское объединение «неба» и «земли», единение людей, осуществимое только в Боге: «…соборность будет невидимым и целостным объединением отдалённейшего и разделённого состава, действенно пробуждающимся и крепнущим сознанием реального единства людей, которому люциферическая культура противопоставляет ложные марева многообразных соединений на почве отвлечённых начал». Иванов даже озабочен созданием новых заповедей. В работе «О лирике» он пишет: «…поэтам надлежит «сотворить заповеди»: десять заповедей Моисея. Чтить предание своего искусства, чтобы долголетними быть на земле; не убивать слова, не творить прелюбодеяния словесного (сюда относится все противоприродное в сочетании слов); не красть, не лгать и не лжесвидетельствовать; не глядеть с завистливою жадностью и любостяжанием на красоту чужую, то есть не органически присущую предмету вдохновения, а насильственно захваченную извне и тем низведённую на степень только украшения. Далее – заветы чисто религиозные: святить торжественные мгновения творчества и возвышенное слово; не именовать божественного всуе, не служить кумирам формы, как Божеству, – и, наконец, помнить, что поэзия – религиозное действие и священственный подвиг». Вся разносторонняя деятельность Вяч. Иванова получает объяснение и внутреннее единство, если мы будем смотреть на неё как на деятельность епископа поэтической экклесии. Хоть он и считает свою душу «изгнанницей» на «бреге земного бытия», земле он хочет быть по-ницшеански «верным», ибо он знает, что только через неё он снова обретёт бытие непреходящее. Нет у него никакого романтического желания уйти из мира. Всему бытию у него отвечает «слепительное «Да». Солнце и солнечные мифы центральны в его поэзии. Дионис научил его вечному сплетению на земле жизни и смерти. Всегда, и всегда по-разному, Иванов сообщает один и тот же дионисийский миф. Поёт он весну или любовь, Персефону или Орфея, – он неизменно славит единение страдания и ликования, умирания и возрождения. Утверждение этого мистического «Да» и есть основной пафос поэзии Вяч. Иванова. Для него характерно не только стремление к значимому, символическому поведению, не только «целенаправленное усилие» по интерпретации происходящих событий, но создание собственного целостного образа поэта. Может быть, главное произведение Вяч. Иванова – он сам. Биографические события, становясь событиями духовной судьбы, входят неотторжимой частью в его поэтический текст.

Более «симпозиального» поэта не было в русской поэзии. Даже не пытаясь сколько-нибудь полно обозреть круг его влияний и взаимодействий, одно беглое перечисление их показывает глубину ивановского воздействия на современный ему культурный процесс. Отзвуки ивановских идей прослеживаются у Блока вплоть до «Катилины» и «Интеллигенции и революции». Кузмин (как и Волошин) долгое время жил на «Башне», и дневник Иванова содержит немало любопытных свидетельств «руководства» последним прозаическими опытами Кузмина. Белому Иванов дал прозвище «Гоголек», которое обессмертил Мандельштам в своём реквиеме 1934 года. Мандельштам сам был в юности прилежнейшим и благодарнейшим учеником Иванова. На «Башне» же состоялся дебют Ахматовой, а Гумилёв открыто признавал, что только после лекций Иванова в «Академии стиха» начал понимать, что такое стихи. Эта «Академия» вместе с наследовавшим ей «Обществом ревнителей художественного слова», где Иванов некоторое время играл первую скрипку, имела большое значение для повышения стихотворной культуры следовавшего за символистами поколения русских поэтов. Некоторое время «Башню» посещал Хлебников, и для него общение с Ивановым явилось своего рода катализатором – и жизненным, и поэтическим. Если говорить о более отдалённых связях, то здесь необходимо упомянуть Бахтина, идеи которого о «карнавале» и «диалоге» имеют немало точек соприкосновения с «дионисийством» и принципом «ты еси» Иванова. Немало страниц «Иконостаса» Флоренского представляют собой вариации на ивановские темы о «восхождении» и «нисхождении». Алексей Лосев, донёсший до наших дней дух ивановского антиномического чувствования, без обиняков заявлял, что «целую жизнь являлся поклонником Вячеслава Иванова и его учеником». Театральные идеи Мейерхольда несут на себе явный отпечаток общения с Ивановым и внимательного чтения его трудов. Современникам он запомнился в первую очередь своим «всеприсутствием», «всепониманием», своим стремлением очаровать, сблизить, соединить самых разных людей. Каждый текст Иванова и вся их совокупность апеллирует к целостности культурной вселенной, репрезентируя себя как часть её Супертекста. Иванов как бы не «создаёт», а читает свой фрагмент этого Супертекста, отражённый в поэтическом микрокосме.

Что касается дионисизма Вяч. Иванова, то здесь, наоборот, эвристическая ценность его теории невелика. Можно даже сказать, что именно в понимании им Диониса экклесиологическая мысль поэта даёт сбой. Будучи по образованию специалистом в классической филологии, знатоком истории античности, Иванов воспринял учение Ницше не как декларацию определённых религиозно-философских тезисов, а как отправную точку для более тщательного исследования в области возникновения дионисийской религии. Учение Ницше о Заратустре, в отличие, скажем от Валерия Брюсова, практически никакой роли не играло в круге идей Вяч. Иванова – он всецело углубился в исследование дионисийства. С этой точки зрения он трактовал и ницшеанское представление о сверхчеловеке. «Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его пророческое безумие», – писал он («Ницше и Дионис»). «Мы почувствовали себя и нашу землю, и наше солнце восхищёнными вихрем мировой пляски… Мы хлебнули мирового божественного вина и стали сновидцами. Спящие в нас возможности человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе Сверхчеловека – воплощении в нас воскресшего Диониса… Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением-исчезновением» (Там же). При таком взгляде на вещи знаменитое выражение Ницше «любовь к року» для Иванова – это любовь к трагическому, любовь к гибели и возрождению. Дионис представляется поэту образом-символом абсолютной свободы творчества, которая, в свою очередь, отождествляется с катарсисом. Дионисийский принцип, в отличие от пластически ясного и гармоничного аполлоновского, трактуется как свободно проявляющееся творчество, которое имеет возможность слиться с родовым, вселенским началом. Два начала – аполлоновское, гарантирующее гармонию и порядок, и дионисийское, как экстаз, приводящий к безумию, но и обретению новых горизонтов смысла – положен Ивановым в основу нового видения искусства. В дионисийстве он видел не иррациональную и «понижающую» стихию, а священное безумие, творчески-стихийное движение духа, а в сверхчеловеке – ступень «богопроникновенности», доказательство божественной сущности человека и путь преодоления индивидуализма. Ивановский Дионис не равен Дионису Фридриха Ницше. Ницше писал: «Неопровержимое предание утверждает, что греческая трагедия в её древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса и что в течение довольно продолжительного времени единственный сценический герой был именно Дионис. Однако с той же степенью уверенности можно утверждать, что никогда, вплоть до Еврипида, Дионис не переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и т.д. – являются только масками этого первоначального героя – Диониса» («Рождение трагедии…»). Для Иванова же определяющая мысль состоит в том, что вся европейская культура проистекает из пра-дионисийских религиозных представлений, суммированных в культе Диониса и нашедших своё окончательное воплощение в религии Христа, которого Иванов считал чуть ли не одним из воплощений Диониса. Иванов стремится подыскать евангельскому сюжету другой – неиудейский Ветхий Завет, который и должен найти своё выражение в дионисийстве, понимаемом очень широко. Эта мысль кажется парадоксальной и, строго говоря, напрямую она у Иванова нигде не выражена. Тем не менее, она вполне ясно открывается и в его учении о сущности искусства, и о его теургической природе – и в особенностях восприятия поэтом трагических коллизий собственной судьбы. Для Иванова ни иудаизм, ни Ветхий Завет никогда не представляли сколько-нибудь значительного интереса. В христианстве он видел своего рода над-исторический, даже над-мирный смысл, лишь незначительным образом связанный с традиционным представлением. Известно, что в Евангелии образ Христа не раз связывается с представлением о нём как об «истинной виноградной лозе», о том, какие мучения должен претерпеть виноград, чтобы стать вином. Все эти намёки не прошли мимо внимания Вяч. Иванова. Но важнее другое: он чувствовал себя обладателем некоего мистического опыта, который даёт ему право не обосновывать определённые принципы теми или иными научными аргументами и доказательствами, а, наоборот, подбирать эти доказательства, а также саму логику их построения как некий композиционный элемент для наиболее ясного и убедительного выявления того, что определено уже изначально как истинное, покоящееся на внутреннем откровении. Такой подход хорош для поэзии, но не подходит для научного поиска. Иванов полагает, что эллинский миф о Дионисе раскрывает возможность экстатического выхода из обыденности и пут собственного узкого сознания. Поднявшись до высот катартического очищения, пройдя путь трагедии, поэт может создать стихи, воскресающие и обновляющие традицию, но уже не эллинскую, а христианскую. В чем поэт несомненно прав, так это в том, что греки действительно искали Бога Живого, и миф о Дионисе есть один из путей этих исканий. В Дионисе древними греками угадано многое. Но нужно понимать и то, что в религии Диониса угадана жертвенность, но не угадан смысл жертвы, угадана спасительность, но не угадано направление спасения, угадан человек, но не угадан Бог, угадана индивидуация, но не угадана личность. Не следует требовать от древних греков слишком многого – этого не мог угадать никто. А какими должны быть деяния Бога, как не превыше всякого человеческого разумения, спросим мы вслед за Тертуллианом? Угадано было всё, что можно было угадать, исходя из античной аксиоматики с её «грехом индивидуации», пристрастием к телесности и убеждённости в том, что божественный разум и разум человеческий сущностно едины. Христианство разрушило античную аксиоматику, но оно смогло её разрушить только потому, что сами эти античные убеждённости в эпоху эллинизма казались грекам недостаточными. Греки искали Бога Живого, но в пределах своей аксиоматики найти Его было невозможно, и потребовалось Откровение Бога о Самом Себе, чтобы античность как метафизическое единство нескольких аксиом ещё яснее обнаружило свою недостаточность. К сожалению, эти соображения прошли мимо внимания Вячеслава Иванова.

Что касается дионисизма Вяч. Иванова, то здесь, наоборот, эвристическая ценность его теории невелика. Можно даже сказать, что именно в понимании им Диониса экклесиологическая мысль поэта даёт сбой. Будучи по образованию специалистом в классической филологии, знатоком истории античности, Иванов воспринял учение Ницше не как декларацию определённых религиозно-философских тезисов, а как отправную точку для более тщательного исследования в области возникновения дионисийской религии. Учение Ницше о Заратустре, в отличие, скажем от Валерия Брюсова, практически никакой роли не играло в круге идей Вяч. Иванова – он всецело углубился в исследование дионисийства. С этой точки зрения он трактовал и ницшеанское представление о сверхчеловеке. «Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его пророческое безумие», – писал он («Ницше и Дионис»). «Мы почувствовали себя и нашу землю, и наше солнце восхищёнными вихрем мировой пляски… Мы хлебнули мирового божественного вина и стали сновидцами. Спящие в нас возможности человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе Сверхчеловека – воплощении в нас воскресшего Диониса… Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением-исчезновением» (Там же). При таком взгляде на вещи знаменитое выражение Ницше «любовь к року» для Иванова – это любовь к трагическому, любовь к гибели и возрождению. Дионис представляется поэту образом-символом абсолютной свободы творчества, которая, в свою очередь, отождествляется с катарсисом. Дионисийский принцип, в отличие от пластически ясного и гармоничного аполлоновского, трактуется как свободно проявляющееся творчество, которое имеет возможность слиться с родовым, вселенским началом. Два начала – аполлоновское, гарантирующее гармонию и порядок, и дионисийское, как экстаз, приводящий к безумию, но и обретению новых горизонтов смысла – положен Ивановым в основу нового видения искусства. В дионисийстве он видел не иррациональную и «понижающую» стихию, а священное безумие, творчески-стихийное движение духа, а в сверхчеловеке – ступень «богопроникновенности», доказательство божественной сущности человека и путь преодоления индивидуализма. Ивановский Дионис не равен Дионису Фридриха Ницше. Ницше писал: «Неопровержимое предание утверждает, что греческая трагедия в её древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса и что в течение довольно продолжительного времени единственный сценический герой был именно Дионис. Однако с той же степенью уверенности можно утверждать, что никогда, вплоть до Еврипида, Дионис не переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и т.д. – являются только масками этого первоначального героя – Диониса» («Рождение трагедии…»). Для Иванова же определяющая мысль состоит в том, что вся европейская культура проистекает из пра-дионисийских религиозных представлений, суммированных в культе Диониса и нашедших своё окончательное воплощение в религии Христа, которого Иванов считал чуть ли не одним из воплощений Диониса. Иванов стремится подыскать евангельскому сюжету другой – неиудейский Ветхий Завет, который и должен найти своё выражение в дионисийстве, понимаемом очень широко. Эта мысль кажется парадоксальной и, строго говоря, напрямую она у Иванова нигде не выражена. Тем не менее, она вполне ясно открывается и в его учении о сущности искусства, и о его теургической природе – и в особенностях восприятия поэтом трагических коллизий собственной судьбы. Для Иванова ни иудаизм, ни Ветхий Завет никогда не представляли сколько-нибудь значительного интереса. В христианстве он видел своего рода над-исторический, даже над-мирный смысл, лишь незначительным образом связанный с традиционным представлением. Известно, что в Евангелии образ Христа не раз связывается с представлением о нём как об «истинной виноградной лозе», о том, какие мучения должен претерпеть виноград, чтобы стать вином. Все эти намёки не прошли мимо внимания Вяч. Иванова. Но важнее другое: он чувствовал себя обладателем некоего мистического опыта, который даёт ему право не обосновывать определённые принципы теми или иными научными аргументами и доказательствами, а, наоборот, подбирать эти доказательства, а также саму логику их построения как некий композиционный элемент для наиболее ясного и убедительного выявления того, что определено уже изначально как истинное, покоящееся на внутреннем откровении. Такой подход хорош для поэзии, но не подходит для научного поиска. Иванов полагает, что эллинский миф о Дионисе раскрывает возможность экстатического выхода из обыденности и пут собственного узкого сознания. Поднявшись до высот катартического очищения, пройдя путь трагедии, поэт может создать стихи, воскресающие и обновляющие традицию, но уже не эллинскую, а христианскую. В чем поэт несомненно прав, так это в том, что греки действительно искали Бога Живого, и миф о Дионисе есть один из путей этих исканий. В Дионисе древними греками угадано многое. Но нужно понимать и то, что в религии Диониса угадана жертвенность, но не угадан смысл жертвы, угадана спасительность, но не угадано направление спасения, угадан человек, но не угадан Бог, угадана индивидуация, но не угадана личность. Не следует требовать от древних греков слишком многого – этого не мог угадать никто. А какими должны быть деяния Бога, как не превыше всякого человеческого разумения, спросим мы вслед за Тертуллианом? Угадано было всё, что можно было угадать, исходя из античной аксиоматики с её «грехом индивидуации», пристрастием к телесности и убеждённости в том, что божественный разум и разум человеческий сущностно едины. Христианство разрушило античную аксиоматику, но оно смогло её разрушить только потому, что сами эти античные убеждённости в эпоху эллинизма казались грекам недостаточными. Греки искали Бога Живого, но в пределах своей аксиоматики найти Его было невозможно, и потребовалось Откровение Бога о Самом Себе, чтобы античность как метафизическое единство нескольких аксиом ещё яснее обнаружило свою недостаточность. К сожалению, эти соображения прошли мимо внимания Вячеслава Иванова.

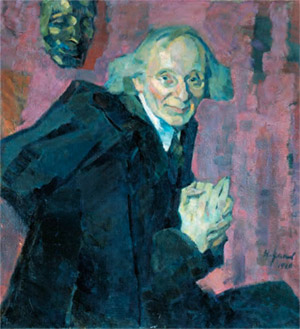

Иллюстрации:

портреты Вячеслава Иванова работы

Константина Сомова (1906) и Н.П. Ульянова (1920) и

картина Андрея Ромасюкова «Башня В. Иванова. Таврическая, 15».

© Александр Царикаев, 2020–2021.

© 45-я параллель, 2021.