Фрагменты эссе

I. Плащ и шпага

1

Глубокая, долгая связь с книгой, с текстом, а следовательно, и с автором, возникает на пересечении возраста, чувства и определённого опыта. Возможно, Лермонтов остался бы для меня скучным «школьным» поэтом, автором «Бородино», которое обязательно надо выучить «к завтра», если бы счастливо не совпали влюблённость и томик его стихотворений.

Глубокая, долгая связь с книгой, с текстом, а следовательно, и с автором, возникает на пересечении возраста, чувства и определённого опыта. Возможно, Лермонтов остался бы для меня скучным «школьным» поэтом, автором «Бородино», которое обязательно надо выучить «к завтра», если бы счастливо не совпали влюблённость и томик его стихотворений.

В четырнадцать лет стихи и проза Лермонтова – как плащ и шпага для влюблённого мушкетёра. Что-то смутное, трагическое волнует сердце, но назвать его ты ещё не можешь, растущее самосознание представляется неким уже приобретённым опытом, хотя на деле опыта как такового нет, мнимое одиночество и мнимый груз прошлого давят на плечи.

Пора уснуть последним сном,

Довольно в мире пожил я;

Обманут жизнью был во всём,

И ненавидя и любя.

Это короткое стихотворение 1831 года – формула, выражающая вполне определённо неопределённые чувства. Из таких готовых формул о том, что чувствовалось как невыразимое, смутное, по существу, состоит почти вся ранняя лирика Лермонтова, их можно найти и в лирике зрелого периода. Впрочем, говорить о «зрелом» периоде можно весьма условно, лишь в рамках жизни поэта. Его поэзия в целом – поэзия юности.

Не удивительно, что Лермонтов в то время заслонил для меня всю великую русскую и мировую литературу.

– Ты не понимаешь, – доказывал я своей тёте, – у него есть всё! Он сказал обо всём!

Тётя меня выслушала внимательно, а затем предложила почитать Гоголя вслух. Вслед за Гоголем начали стремительно открываться другие тексты и другие авторы. Это был необозримый континент под названием Литература. Но Лермонтов долгое время оставался недосягаемым образцом, заповедным островом, с которого началось моё путешествие по морю текстов и к которому я всегда возвращался.

2

Движение литературы во времени – процесс удивительный. Художественные произведения, первоначально созданные для взрослых, постепенно «омолаживаются» («Собор Парижской Богоматери», «Айвенго», «Три мушкетёра», «Двадцать тысяч лье под водой», «Путешествие Гулливера», «Последний из могикан» и т.д.) и в конце концов переходят в разряд юношеской, а затем и детской литературы.

«Демона» и «Героя нашего времени» не рекомендовалось читать барышням по причине слишком вольного содержания, способного возбудить порочные мысли и желания.

Этот процесс отражает движение нравственного и духовного опыта. Хотя, конечно же, остаётся вопрос: насколько полно и глубоко можно понять муки Печорина в четырнадцать лет?

3

По окончании восьмого класса я со своей тётей поехал в Пятигорск. Как сейчас помню торжественность своих чувств. Если тётушка пребывала в приподнято-бодром настроении, соответствующем прекрасной погоде и не менее прекрасному пятигорскому мороженому, то я выезжал из Нальчика с трагическим выражением лица. Я переживал и волновался так, словно нам предстояло не просто посетить дом-музей Лермонтова, а встретиться с самим поэтом.

Ещё до поездки я многократно перелистывал и перечитывал путеводитель «Домик Лермонтова». Вероятно, это сослужило мне плохую службу. Когда мы вошли в музей, всё, что предстало перед моим взором, показалось слишком знакомым и слишком маленьким. Возникло ощущение вторичности.

Волнение, трепет, восхищение, мистический экстаз – ровным счётом ничего.

Я был разочарован.

4

Армия. Где-то на севере от Москвы.

Армия. Где-то на севере от Москвы.

Часть, в которой мне довелось служить, считалась образцовой и располагала большой библиотекой. Однако чтение не приветствовалось, да и сами солдаты и офицеры особо не стремились в эту сокровищницу знаний. Насколько они были далеки от книг, рисует один эпизод.

Будучи в городе, я заскочил в книжный магазин. Выходя, слышу отчаянный вопль сослуживца:

– Что ты наделал?! Что ты наделал?!

Оглядываюсь на дверь – никого не прищемил.

– Ты книгу купил! Да лучше бы ты гарбуза купил!

Когда сегодня говорят о читающей и не читающей аудитории, я вспоминаю армию. Тогда тоже не читали. И не потому, что этому препятствовали командиры. Просто-напросто большая часть ребят не имела такой привычки и потребности.

Наш армейский почтальон, добрейший, замечательный парень с походкой фехтовальщика, увлекался радиотехникой. Он читал схемы, как поэмы, а всякого рода транзисторы и резисторы были для него дороже увольнительной и свидания с девушкой. Художественную литературу он не понимал и не любил.

– И Лермонтова? – спросил я осторожно, ожидая, что уж тут-то…

– А что он написал?

Его вопрос застал меня врасплох. Я не сразу поверил, что мой товарищ по оружию говорит правду.

– Ты в самом деле не знаешь?

– А что тут такого?

Я почёл своим долгом просветить и приобщить своего друга к творчеству великого русского поэта: в свободное время я приходил в почтовое отделение полка – маленькую комнатушку – и, пока наш почтальон занимался сортировкой корреспонденции или ещё какими-нибудь делами, читал ему вслух «Журнал Печорина».

– Нет, – сказал он, когда я перелистнул последнюю страницу. – Всё равно не понимаю. И потом – всё это выдумки.

– В смысле?

– Ну, Лермонтов же всё это придумал.

– Да, но это же художественная правда! Неужели ты ничего не почувствовал ни к Мери, ни к Печорину?

– Нет. Сказки всё это. Враньё.

Затем он достал из ящика стола схему радиоприёмника и разложил её на столе. Глаза его загорелись.

– Смотри! Вот это – здорово! По этой схеме я смогу собрать такую машину, такой приёмник! Целую радиостанцию! Может быть, твой Лермонтов и великий поэт, но тот, кто придумал это, – он похлопал ладонью по схеме, – был гений!

Сегодня я понимаю, что в словах почтальона была своя правда. Но я всё-таки льщу себя надеждой, что дело было не в Лермонтове. Просто из меня вышел плохой пропагандист, да и книга, впрочем, не книга, – автор нужен был другой.

5

На первом курсе университета мне показалось, что я совершил небольшое открытие в лермонтововедении. Результатом явилась работа страниц в пятнадцать, которую я с тайным волнением вручил одному именитому преподавателю. Но, видимо, мы разошлись во времени: я был полон энтузиазма и горения, а его в тот момент не интересовали ни чужое горение, ни собственные возможные мысли на сей счёт. Спустя год эту работу обнаружил молодой аспирант в куче старых курсовых, и она пришлась ему по душе, но уже я сам к тому времени был устремлён в совершенно ином направлении.

В чём же состояла суть моего тогдашнего открытия?

Читая поэзию Микеланджело в переводах Эфроса, я был потрясён почти буквальным совпадением чувствований двух поэтов – Лермонтова и Микеланджело.

|

Я отлучён, изгнанник, от огня; Я никну там, где всё произрастает; Мне пищей – то, что жжёт и отравляет; И что других мертвит, – живит меня. Микеланджело |

Враждебной силою гоним, Я тем живу, что смерть другим: Живу – как неба властелин – В прекрасном мире – но один. Лермонтов |

* * *

|

Кто ночью на коне, тот вправе днём На миг прилечь и подремать немного, – Вот так-то жду и я, что отдохнём О, жизнь моя, мы милостию бога. Микеланджело |

Тому ль пускаться в бесконечность, Кого измучил краткий путь? Меня раздавит эта вечность, И страшно мне не отдохнуть. Лермонтов |

* * *

|

Я тем живей, чем длительней в огне, Как ветер и дрова огонь питают, Так лучше мне, чем злей меня терзают, И тем милей, чем гибельнее мне. Микеланджело |

Его ничто не испугает, И то, что было б яд другим, Его живит, его питает Огнём язвительным своим. Лермонтов |

Конечно, совпадения удивительные. Двадцать с лишним лет назад я объяснял их дословно так: «Ощущение одиночества, постижение одиночества, как у Микеланджело, так и у Лермонтова, приобретает космический, вселенский характер. Возникает грандиозная фигура Художника-Творца, созидающего и страдающего от невозможности разделить с кем-либо совершенство созидаемых образов. Этот мощный порыв запечатлён во фресках потолка Сикстинской капеллы, где каждая фигура существует сама по себе».

Слишком пафосно. Сейчас я понимаю эту обнаруженную связь иначе. (Она существует со многими и между многими, можно, к примеру, сравнить Сикстинский потолок и врубелевского Демона.) И Лермонтов, и Микеланджело обладали способностью надмирного видения и чувствования. Их одинаково мучило несоответствие образа внутреннего образу явленному. И хотя поэзия одного питалась из Дантова источника, а другого – наследовала Байрону, они извлекли одни и те же звуки одиночества, страдания и непомерной, в человеческом измерении, любви.

|

В тираны, в боги, вымысел дало Искусство мне, – и я внимал, не споря; А ныне познаю, что он, позоря Мои дела, лишь сеет в людях зло. Микеланджело |

…все образы мои, Предметы мнимой злобы иль любви, Не походили на существ земных. О нет! всё было ад иль небо в них. Лермонтов |

Велико искушение выстроить диалог из произведений этих двух великих поэтов. Это тем более интересно, что Лермонтов погиб в двадцать семь неполных лет, а Микеланджело лишь начал писать в этом возрасте и дожил до восьмидесяти девяти.

|

На что нам свет спасенья твоего, Раз смерть быстрей и навсегда являет Нас в срамоте, в которой застаёт? Микеланджело |

Он не позволил бы искать В себе и в мире совершенства, Когда бы полного блаженства Не должно вечно было знать. Лермонтов |

Хочется верить Лермонтову.

Но и в ту мою университетскую пору, и сегодня мне представляется важным для понимания сути творчества ведический «Гимн о сотворении мира», созданный во II–I тыс. до н. э.:

Было не было и Не-было тоже

не было неба ни пространства ниже

и что же сновалось и кем хранимо

и где бучалы и какие воды.

Не было смерти и бессмертья тоже

не было различий ни дня ни ночи

не дыша дышало своим законом

нечто единое ничто иное.

Тьма сокрыта тьмою была вначале

неразличимая была пучина

нечто в ничто сокровенное было

это единое теплом зачато.

Вначале этого желанье было

из первейших первое семя мысли

откуда бывшее в не-бывшем стало

ясно мудрым вопрошающим в сердце.

Светлый повод поперёк натянувши

низ ли мудрые разлучили с верхом

оплодотворенье и растяженье

внизу стремленье наслажденье сверху.

Кто знает истину кто возглашает

откуда родилось откуда это

творенье откуда богов творивших

творенье это и кто это знает.

И как сотворилось творенье это

само быть может не само творилось

на вышнем небе мира всехранитель

он только знает может быть не знает.

Удивительно описание возникновения мира! Кажется, что и Микеланджело, и Лермонтов были сопричастны к этой тайне. Хотя к ней сопричастен каждый истинный художник, каждый истинный Человек.

II. Невольник чести

1

Уже после университета я вновь обратился к Лермонтову. Его творчество обладает притягательной, магической силой. И сколько бы ни выходило книг, исследований, остается всё же недоговорённость, словно что-то очень важное, сущностное ускользает постоянно.

Уже после университета я вновь обратился к Лермонтову. Его творчество обладает притягательной, магической силой. И сколько бы ни выходило книг, исследований, остается всё же недоговорённость, словно что-то очень важное, сущностное ускользает постоянно.

Тогда, в 1993 году, мне показалось, что тайна приоткрылась, я нашёл ключ к разгадке его творчества. Работа была озаглавлена довольно претенциозно: «Лирический апокалипсис». Но всякий системный подход, системное построение страдает тем, что из поля зрения выпадают надсистемные элементы, и в данном случае, и это очень важно, выпадало существо поэзии.

Но, как бы там ни было, выстраивается динамичная система. Лермонтов привержен своим детским и юношеским художественным образам, он развивает их на протяжении всей своей жизни, доводя до логического конца, до того совершенства, до той черты, за которой объективно уже нет возможности развиваться дальше.

Таков образ Узника. Перед нами несколько стихотворений:

Узник

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Черноглазую девицу,

Черногривого коня.

Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскачу,

В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,

Дверь тяжёлая с замком;

Черноокая далёко,

В пышном тереме своём;

Добрый конь в зелёном поле

Без узды, один, по воле

Скачет, весел и игрив,

Хвост по ветру распустив.

Одинок я – нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнём;

Только слышно: за дверями

Звучно-мерными шагами

Ходит в тишине ночной

Безответный часовой.

1837

Сосед

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,

Люблю тебя, как друга юных лет,

Тебя, товарищ мой случайный,

Хотя судьбы коварною игрой

Навеки мы разлучены с тобой

Стеной теперь – а после тайной.

Когда зари румяный полусвет

В окно тюрьмы прощальный свой привет

Мне, умирая, посылает

И, опершись на звучное ружьё,

Наш часовой, про старое житьё

Мечтая, стоя засыпает, –

Тогда, чело склонив к сырой стене,

Я слушаю – и в мрачной тишине

Твои напевы раздаются.

О чём они – не знаю; но тоской

Исполнены, и звуки чередой,

Как слёзы, тихо льются, льются…

И лучших лет надежды и любовь –

В груди моей все оживают вновь,

И мысли далеко несутся,

И полон ум желаний и страстей,

И кровь кипит – и слёзы из очей,

Как звуки, друг за другом льются.

1837

Соседка

Не дождаться мне, видно, свободы,

А тюремные дни будто годы;

И окно высоко над землёй,

И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,

Кабы не было милой соседки!..

Мы проснулись сегодня с зарёй,

Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,

Познакомила общая доля,

Породнило желанье одно

Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,

Волю дам ненасытному взгляду…

Вот напротив окошечко: стук!

Занавеска подымется вдруг.

На меня посмотрела плутовка!

Опустилась на ручку головка,

А с плеча, будто сдул ветерок,

Полосатый скатился платок,

Но бледна её грудь молодая,

И сидит она, долго вздыхая,

Видно, буйную думу тая,

Всё тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка…

Захоти лишь – отворится клетка,

И, как божии птички, вдвоём

Мы в широкое поле порхнём.

У отца ты ключи мне украдешь,

Сторожей за пирушку усадишь,

А уж с тем, что поставлен к дверям,

Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,

Да отцу дай вина похмельнее,

Да повесь, чтобы ведать я мог,

На окно полосатый платок.

1840

Пленный рыцарь

Молча сижу под окошком темницы;

Синее небо отсюда мне видно:

В небе играют все вольные птицы;

Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,

Нету ни песни во славу любезной:

Помню я только старинные битвы,

Меч мой тяжёлый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,

Каменный шлем мою голову давит,

Щит мой от стрел и меча заколдован,

Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время – мой конь неизменный,

Шлема забрало – решетка бойницы,

Каменный панцирь – высокие стены,

Щит мой – чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!

Душно под новой бронёю мне стало!

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;

Слезу и сдёрну с лица я забрало.

1840

Взятые вместе, эти четыре стихотворения образуют определенное драматургическое пространство, – это отдельная история. Назовем её:

История узника

В «Пленном рыцаре» Узник превращается в собственную метафору. Тюрьма со всеми её атрибутами – решетки, замки, стены – прирастает к телу:

Шлема забрало – решетка бойницы,

Каменный панцирь – высокие стены,

Щит мой – чугунные двери темницы.

Выход на свободу мыслится как освобождение духа из плена тела.

Если в «Узнике»:

Добрый конь в зеленом поле

Без узды, один, по воле

Скачет, весел и игрив, –

то в «Пленном рыцаре»:

Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время – мой конь неизменный.

Лермонтов совмещает статику тюремного заключения с динамизмом свободы. Время протекает одинаково свободно и в тюрьме, и на воле. Оно приобретает ещё одно качество: «летучее время» – испаряющееся, эфирное, невидимое и неуловимое, но имеющее при этом некие физические характеристики.

Лермонтов совмещает статику тюремного заключения с динамизмом свободы. Время протекает одинаково свободно и в тюрьме, и на воле. Оно приобретает ещё одно качество: «летучее время» – испаряющееся, эфирное, невидимое и неуловимое, но имеющее при этом некие физические характеристики.

Часовой, который присутствует в «Узнике», «Соседе» и «Соседке», в «Пленном рыцаре» уже отсутствует. Как же происходит его исчезновение?

Звучно мерными шагами

Ходит в тишине ночной

Безответный часовой.

Узник

И, опершись на звучное ружьё,

Наш часовой, про старое житьё

Мечтая, стоя засыпает.

Сосед

А уж с тем, что поставлен к дверям,

Постараюсь я справиться сам.

Соседка

Часовой оказывается так же не свободен, как и Узник. Его свобода, являясь несвободой заключённого, превращается в неволю.

Прекрасная соседка также томится в плену:

Разлучив, нас сдружила неволя…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Да с двойною решеткой окно.

Соседка

А разъединяющая Узника с Соседом стена объединяет их навек:

Навеки мы разлучены с тобой

Стеной теперь – а после тайной.

Сосед

Узник томится в заключении, но не в холодном, сыром подземелье, а в высокой башне:

И окно высоко над землёй!

Соседка

Но окно тюрьмы высоко.

Узник

Каменный панцирь – высокие стены.

Пленный рыцарь

В подземелье узник сброшен, скинут, в башню – заключён и, в определенном смысле, вознесён. В башне отгораживаются от мира, сам её образ устремлён к небу. Это наводит на мысль о добровольном, сознательном отчуждении от мира. Отвергнутый миром, Узник и сам отвергает его. Постепенно исчезают признаки внешнего мира – звук, свет, видимое пространство.

В подземелье узник сброшен, скинут, в башню – заключён и, в определенном смысле, вознесён. В башне отгораживаются от мира, сам её образ устремлён к небу. Это наводит на мысль о добровольном, сознательном отчуждении от мира. Отвергнутый миром, Узник и сам отвергает его. Постепенно исчезают признаки внешнего мира – звук, свет, видимое пространство.

В «Соседе» звук явствен:

Я слушаю – и в мрачной тишине

Твои напевы раздаются.

О чём они – не знаю; но тоской

Исполнены, и звуки чередой,

Как слёзы, тихо льются, льются…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И кровь кипит – и слёзы из очей,

Как звуки, друг за другом льются.

В «Пленном рыцаре» звук умирает:

Нет на устах моих грешной молитвы,

Нету ни песни во славу любезной.

Свет постепенно исчезает, переходя в цвет:

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнём.

Узник

Когда зари румяный полусвет

В окно тюрьмы прощальный свой привет

Мне, умирая, посылает...

Сосед

Мы проснулись сегодня с зарёй.

Соседка

Синее небо отсюда мне видно.

Пленный рыцарь

Пространство в «Узнике» осязаемо и видимо: поле, терем, скачущий конь, узкое помещение темницы, часовой, меряющий шагами тишину. Тишина приобретает пространственную характеристику.

Пространство в «Узнике» осязаемо и видимо: поле, терем, скачущий конь, узкое помещение темницы, часовой, меряющий шагами тишину. Тишина приобретает пространственную характеристику.

В «Соседе» присутствует скрытое пространство соседней камеры и пространство воспоминаний. В данном стихотворении пространство пересекает звук песни.

В «Соседке» пространство окон играет главенствующую роль. Оно ограничено ими – окно Узника и окно Соседки.

В «Пленном рыцаре» пространство воплощается в образе Узника-тюрьмы. Оно обретает предметную тяжесть, плотность. Узкие бойницы, высокие, толстые стены, чугунные двери – это всё атрибуты самого Узника. Мы имеем определения внутреннего пространства, которое оказывается взорванным, уничтоженным летучим временем. Пространство, предполагающее некие внешние или внутренние ориентиры, переходит в потустороннее ничто.

Стихотворения «Узник» и «Сосед» были созданы в 1837 году. (Правда, было ещё раннее стихотворение 1832-го года «Желание». В переработанном виде оно вошло в «Узника».) «Соседка» и «Пленный рыцарь» – в 1840-м. Гипотетическое заключение Узника длилось три года. Смена присутствующих в стихотворениях настроений отражает поэтапное «привыкание» к тюрьме.

В «Узнике» заключенный бравирует при свете дня. Он мечтает о возможном освобождении, возлагает надежды на помощь извне. Но приходит ночь, и он впадает в отчаянье. Кругом лишь голые стены да мерный звук шагов часового.

Со временем Узник начинает прислушиваться к тому, что происходит за соседней стеной и обнаруживает, что он здесь не один. Слабый звук человеческого голоса за стеной, смутные напевы – и Узник погружается в воспоминания. И слёзы, предательские слёзы, катятся по лицу.

За три года он обжился в своей темнице. У него даже появилась прекрасная соседка, а вместе с ней и надежда на побег. Но надеждам не суждено осуществиться.

Плен превращается в метафизическое состояние души и мира. Всё и вся пребывает в плену, и освободиться от него можно лишь через смерть.

В отличие от первых трех стихотворений, где названия носят формальный характер, четвертое – «Пленный рыцарь» – обладает определяющим, смыслообразующим заголовком. Если бы не название, мы имели бы простое уподобление отдельных доспехов тем или иным архитектурным элементам тюрьмы. Именно благодаря названию – «Пленный рыцарь» – пленённым оказывается не только лирический герой, но пленены определённые рыцарские качества – честь, доблесть, отвага, преданность.

Совершенно неожидан финал стихотворения. Вопреки традиции, рыцарь не вступает в схватку со смертью. Он превращает смерть в своего слугу, пажа:

Смерть, как приедем, подержит мне стремя…

Но у Пленного Рыцаря есть своя предыстория.

2

Западноевропейский институт рыцарства не был характерен для России в том виде, как он сложился и существовал в Европе. Рыцарские идеалы начали проникать в Россию в XVIII веке и трансформировались в дворянский кодекс чести. Эта трансформация произошла равным образом и в Европе, и в России. Взятая отдельно, сама по себе, идея рыцарства воплощала в себе наилучшие устремления человеческой духовности. (Конечно, совершенно другой вопрос – какие формы принимала идея рыцарства на практике.)

Лермонтовский Рыцарь имеет свою родословную. Предположительно, он ведёт свой род из Шотландии.

Под занавесою тумана,

Под небом бурь, среди степей,

Стоит могила Оссиана

В горах Шотландии моей.

Гроб Оссиана

На запад, на запад помчался бы я,

Где цветут моих предков поля,

Где в замке пустом, на туманных горах,

Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит

И заржавленный меч их висит.

Я стал бы летать над мечом и щитом,

И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,

И по сводам бы звук полетел.

Желание

(Любопытно, что высказанное Лермонтовым предположение о якобы своих шотландских корнях, а он искал своих предков и в Испании, может обрести реальную почву. В 2007 году в информационной программе «Время» прошло сообщение о том, что некий шотландский Лермонтов собирается провести генетическую экспертизу на предмет родства с русским поэтом.)

Лермонтовский Рыцарь, как то и положено истинному рыцарю, – участник священных крестовых походов:

В старинны годы жили-были

Два рыцаря друзья;

Не раз они в Сион ходили,

Желанием горя,

С огромной ратью, с королями

Его освободить…

И крест священный знаменами

Своими осенить…

«В старинны годы жили-были…»

Появляется даже иконописный образ Рыцаря:

Иль, божьей рати лучший воин,

Он был с безоблачным челом,

Как ты, всегда небес достоин

Перед людьми и божеством?..

Ветка Палестины

В первой же строке стихотворения «Смерть Поэта» обнаруживается присутствие этого героя, «достойного небес»:

Погиб Поэт! – невольник чести.

Невольник чести. Таким же невольником чести окажется и сам Лермонтов. Рыцарь не может не принять вызов, каким бы нелепым он ни казался, от кого бы он ни исходил, какие бы причины ни лежали в его основе. Постфактум допускается выразить своё отношение, но прежде должен быть поступок. Рыцарь – это человек поступка, он – невольник чести.

Невольник чести. Таким же невольником чести окажется и сам Лермонтов. Рыцарь не может не принять вызов, каким бы нелепым он ни казался, от кого бы он ни исходил, какие бы причины ни лежали в его основе. Постфактум допускается выразить своё отношение, но прежде должен быть поступок. Рыцарь – это человек поступка, он – невольник чести.

Возможно, именно поэтому внимание Лермонтова не раз обращается к творчеству Шиллера:

«Рыцарь, пытать я сердца люблю.

Если сильна так любовь у вас,

Как вы твердите мне каждый час,

То подымите перчатку мою!»

И рыцарь с балкона в минуту бежит,

И дерзко в круг он вступает,

На перчатку меж диких зверей он глядит

И смелой рукой подымает.

Перчатка

Необходимо подтверждение того, что ты – человек поступка. За бессмысленным актом мужества следует реакция здравого смысла:

Но досады жестокой пылая в огне,

Перчатку в лицо он ей кинул:

«Благодарности вашей не надобно мне!» –

И гордую тотчас покинул.

Впрочем, по Шиллеру, не по Лермонтову, поступив таким образом, Рыцарь входит в противоречие с рыцарскими правилами.

Поэзия Лермонтова пропитана духом рыцарства. Возможно, это одна из причин неизменно стойкой привязанности северокавказских народов к его творчеству, поскольку нравственно-этические кодексы горцев в своей основе близки к рыцарским.

3

Итак, в стихотворении «Желание» уже задета «арфы шотландской струна», и тем самым обозначена музыкальная тема.

В музыкальном отношении лирика Лермонтова богата до чрезвычайности. Он передаёт звук в совершенстве, отражая его духовную, нематериальную, идеальную сущность. Поэт не прибегает к сравнениям – они недостаточны, но он создаёт пространство звука путём описания соответствующей психической реакции на него:

Как полны их звуки

Безумством желанья!

В них слёзы разлуки,

В них трепет свиданья.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Не кончив молитвы,

На звук тот отвечу,

И брошусь из битвы

Ему я навстречу.

«Есть речи – значенье…»

Но при всем богатстве и музыкальной выразительности лермонтовского слова, практически единственный звучащий инструмент в его лирике – арфа. Она появляется в различных своих вариациях – лира, цевница, гусли:

И ржавый предков меч с задумчивой цевницей.

Цевница

Пришёл – с гуслями за спиной –

Былую песню заиграл.

Песнь барда

О, полно ударять рукой

По струнам арфы золотой.

Звуки и взор

Арфа вызывает образ самого арфиста. Кто он? Аполлон, Орфей, Поэт или же Аполлион – Ангел бездны?

Лишь лиры звук мне неизменен был!..

Письмо

Промчится звук моей задумчивой цевницы.

К гению

Как арфы звук в молчании ночей.

1831-го июня 11 дня

Он арфу взял, запел, ударил в струны.

Наполеон

Лиры звук, дрожащий, звонкой.

К друзьям

Хоть наша смерть струны порванной звон.

К П...ну

Бужу забытой лиры звон.

К * * *

Звук тихой арфы златострунной.

Стансы

Возможно, это состязание двух гениальных арфистов – Орфея и Аполлиона, Ангела бездны. Звуки лиры и первого, и второго одинаково чаруют. Но один обещает рай, а второй – ад.

Образ этого удивительного инструмента становится совершенно самостоятельным в стихотворении «Арфа»:

1

Когда зелёный дёрн мой скроет прах,

Когда, простясь с недолгим бытиём,

Я буду только звук в твоих устах,

Лишь тень в воображении твоём;

Когда друзья младые на пирах

Меня не станут поминать вином, –

Тогда возьми простую арфу ты,

Она была мой друг и друг мечты.

2

Повесь её в дому против окна,

Чтоб ветер осени играл на ней

И чтоб ему ответила она

Хоть отголоском песен прошлых дней;

Но не проснётся звонкая струна

Под белоснежною рукой твоей,

Затем, что тот, кто пел твою любовь,

Уж будет спать, чтоб не проснуться вновь.

Произошло слияние героя и инструмента. Он – звук, арфа – его Божий дар. Пророческие мотивы, звучащие в этом стихотворении (1830–1831 гг.), нашли своё фантастическое, невероятное воплощение: арфа – Аполлон – Аполлион – Эолова Арфа в Пятигорске. Эолова Арфа предстает уже не просто как архитектурное сооружение – это непрочитанный Лермонтовым знак, посланный ему свыше.

Обращает на себя внимание трансформация образа Орфея. Согласно древнегреческому мифу, Орфей, играя на лире, выводит тень Эвридики из царства мертвых. Лира – звук – в его руках. В стихотворении «Арфа» происходит обратное: сам Орфей становится «звуком в устах» и превращается «лишь в тень в воображении». И соответственно, теперь уже Эвридике путь в царство бессмертных-мёртвых заказан:

Но не проснётся звонкая струна

Под белоснежною рукой твоей.

Смещение образа Орфея превращает Эвридику в тень тени.

4

Одно из примечательных свойств лирики Лермонтова заключается в том, что он не просто возвращается к удавшимся строкам, перенося их из одного стихотворения в другое, обрамляя по-новому. Сказанное, написанное им ранее, а затем неоднократно повторенное в других произведениях находится в некоем безусловном для поэта соответствии истине. Возникает лишь вопрос о градации: какова она, эта истина, какого свойства? Божественная, лермонтовская, человеческая или дьявольская? Как это ни кощунственно, быть может, прозвучит, но истина зачастую бывает и дьявольского свойства. Впрочем, применительно к Лермонтову, точнее будет сказать – не дьявольская, а демоническая, поскольку Демон – один из главных, центральных героев его поэзии.

Одно из примечательных свойств лирики Лермонтова заключается в том, что он не просто возвращается к удавшимся строкам, перенося их из одного стихотворения в другое, обрамляя по-новому. Сказанное, написанное им ранее, а затем неоднократно повторенное в других произведениях находится в некоем безусловном для поэта соответствии истине. Возникает лишь вопрос о градации: какова она, эта истина, какого свойства? Божественная, лермонтовская, человеческая или дьявольская? Как это ни кощунственно, быть может, прозвучит, но истина зачастую бывает и дьявольского свойства. Впрочем, применительно к Лермонтову, точнее будет сказать – не дьявольская, а демоническая, поскольку Демон – один из главных, центральных героев его поэзии.

Демон лирики отличен от того Демона, который предстанет в одноимённой поэме. Вероятно, этим можно объяснить его раннее исчезновение из лирики, хотя его опосредованное присутствие прослеживается во многих стихотворениях.

Возможно предположить, что, подобно тому как у каждого человека есть свой ангел-хранитель, точно так же существует и свой демон-искуситель. Лермонтов создаёт два стихотворения с одним и тем же названием «Мой демон»:

Он недоверчивость вселяет,

Он презрел чистую любовь,

Он все моленья отвергает,

Он равнодушно видит кровь

И звук высоких ощущений

Он давит голосом страстей,

И муза кротких вдохновений

Страшится неземных очей.

1829

И гордый демон не отстанет,

Пока живу я, от меня,

И ум мой озарять он станет

Лучом чудесного огня;

Покажет образ совершенства

И вдруг отнимет навсегда

И, дав предчувствия блаженства,

Не даст мне счастья никогда.

1830/1831

Эти два отрывка содержат принципиальное различие. Если в первом Демон «звук высоких ощущений давит голосом страстей», то во втором он озаряет ум «лучом чудесного огня», давая «образ совершенства».

В греческой мифологии Демон – страшная сила, которую нельзя назвать по имени и вступить с нею в общение. Внезапно возникнув, он тут же исчезает. Демон готовит беду, прельщает, насылает зловещие сны, направляет на путь, ведущий к катастрофическим последствиям. «Собранье зол его стихия»,

Он чужд любви и сожаленья,

Живёт он пищею земной,

Глотает жадно дым сраженья

И пар от крови пролитой.

Мой демон

Но иногда Демон может действовать и во благо. В римской же мифологии Демону соответствует Гений – бог одного мгновения. Лермонтов фиксирует контакт со своим Демоном – богом одного мгновения, в строках:

И ум мой озарять он станет

Лучом чудесного огня;

Покажет образ совершенства

И вдруг отнимет навсегда.

По сути, здесь дана формула творчества – от мгновенного возникновения художественного образа, замысла, и до его воплощения.

Особый интерес представляет стихотворение «Тамара». В миниатюре оно вбирает в себя поэму «Демон», но место Демона здесь занимает женщина – Демон-инкуб:

Прекрасна, как ангел небесный,

Как демон, коварна и зла.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И слышался голос Тамары:

Он весь был желанье и страсть,

В нём были всесильные чары,

Была непонятная власть.

Но если Демон стремится к любви вечной, то Тамара обещает любовь на одну ночь. Демон обитает в бесконечном космическом пространстве, Тамара же заключена в башню, причём башня как бы парит над бездной и в бездне же пребывает:

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на черной скале.

Демон – изгнанник небес, изгнанник рая, изгнанничество его – добровольное:

Я не для ангелов и рая

Всесильным богом сотворён;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как демон мой, я зла избранник,

Как демон, с гордою душой,

Я меж людей беспечный странник,

Для мира и небес чужой.

«Я не для ангелов и рая…»

Вместе с тем Демон стремится к раю, и этот рай для него есть любовь:

Ты для меня была, как счастье рая

Для демона, изгнанника небес.

«Измученный тоскою и недугом...»

И целый мир возненавидел,

Чтобы тебя любить сильней.

К***

Его любовь – это восхождение к запредельным высотам человеческого духа. Это любовь-заговор, любовь-отступничество, любовь-свобода, но не та божественная свобода, которая возникает в результате отречения от себя и от мира во имя Бога, а свобода мятежника. Источник его любви не в Боге, а в нём самом:

Источник страсти есть во мне

Великий и чудесный,

Песок серебряный на дне,

Поверхность – лик небесный.

Поток

Но он осознаёт невозможность счастья, слишком запредельны его требования и желания:

Я видел прелесть бестелесных

И тосковал,

Что образ твой в чертах небесных

Не узнавал.

Любовь мертвеца

Я люблю и страшусь быть взаимно любим.

Стансы

И чудесный «источник» мгновенно преображается:

Но беспрестанно быстрый ток

Воротит и крутит песок,

И небо над водами

Одето облаками.

Поток

Его страсть настолько могуча и беспредельна, что:

Я вижу, что любить, как я, – порок,

И вижу, я слабей любить не мог.

1831-го июня 11 дня

И всё-таки, словно преступник, он признаётся:

Но я в любви моей закоренел.

К другу

Его понимание любви, то значение, которое он придавал ей, настолько велико, что в стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» он желал бы:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел.

Ему видится другая страна, страна Любви:

Иная есть страна, где предрассудки

Любви не охладят.

«Настанет день – и миром осужденный...»

Ты ж, чистый житель тех неизмеримых стран,

Где стелется эфир, как вечный океан,

И совесть чистая с беспечностью драгою

Хранители души…

К гению

Английский проповедник Клайв С. Льюис, говоря о грешниках, рисует следующую картину: «В определённом смысле погибшие – победители: им удался их мятеж; и я охотно верю, что врата ада заперты изнутри. Я не говорю о том, что им “не хочется” выйти – может быть, им и хочется, как хочется завистнику быть счастливым; но они не желают сделать и шага к тому пути, на котором душа достигает блаженства. Они обрели свою страшную свободу и стали рабами, узниками, тогда как спасённые, отрешившись от себя, становятся всё свободнее».

Английский проповедник Клайв С. Льюис, говоря о грешниках, рисует следующую картину: «В определённом смысле погибшие – победители: им удался их мятеж; и я охотно верю, что врата ада заперты изнутри. Я не говорю о том, что им “не хочется” выйти – может быть, им и хочется, как хочется завистнику быть счастливым; но они не желают сделать и шага к тому пути, на котором душа достигает блаженства. Они обрели свою страшную свободу и стали рабами, узниками, тогда как спасённые, отрешившись от себя, становятся всё свободнее».

И ад, и рай заперты изнутри:

Над бездной адскою блуждая,

Душа преступная порой

Читает на воротах рая

Узоры надписи святой.

И часто тайную отраду

Находит муке неземной,

За непреклонную ограду

Стремясь завистливой мечтой.

«Над бездной адскою блуждая…»

Достоверность мистического опыта Лермонтова поражает воображение!

Послушай, быть может, когда мы покинем

Навек этот мир, где душою так стынем,

Быть может, в стране, где не знают обману,

Ты ангелом будешь, я демоном стану! –

Клянися тогда позабыть, дорогая,

Для прежнего друга все счастие рая!

Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,

Тебе будет раем, а ты мне – вселенной!

«Послушай, быть может, когда мы покинем…»

Но свидание не состоится:

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье…

Но в мире новом друг друга они не узнали.

«Они любили друг друга…»

Демон Лермонтова обретает свою страшную свободу:

И все мечты отвергнув, снова

Остался я один –

Как замка мрачного, пустого

Ничтожный властелин.

«Как в ночь звезды падучей пламень…»

Враждебной силою гоним,

Я тем живу, что смерть другим:

Живу – как неба властелин –

В прекрасном мире – но один.

«Пусть я кого-нибудь люблю…»

5

В лирике Лермонтова присутствует целый сонм ангелов.

В лирике Лермонтова присутствует целый сонм ангелов.

Ангел казни уже встречался нам под именем Аполлиона, часто он выступает как вестник рока. Ангел полуночи – своеобразный Харон, исполняющий противоположную функцию. Ангел лучший – принимает усопшую душу. Ангел-хранитель – в его ведении земные дела.

Рядом с ними, хотя и не названные, обозначаются ангел милосердия, ангел света, ангел-искуситель. Последнего ангела не следует путать с Демоном. Ангел-искуситель как бы провоцирует, проверяя на стойкость и преданность вере.

6

Взгляд ангела – божественный взгляд. Мир земной и мир духовный объемлются единым взором. Удивительно, но в лирике Лермонтова отсутствует женский портрет. Его женщина бесплотна, словно ангел. Но зато: «очи», «глаза», «взгляд», «взор» – лермонтовские стихи исполнены очей. Он постоянно погружается в них своим «долгим» взором:

Ах! Много лет, как взгляд другой

В уме моём напечатлелся!..

К...

Глядися чаще в зеркала,

Любуйся милыми очами.

К***

Я видел взгляд, исполненный огня.

Звезда

Но взор спокойный, чистый твой,

В меня вперился изумлённый.

Н. Ф. И...вой

И не твоим глазам творец судил

Гореть, играть для тленья и могил.

Очи. N. N.

Как мог я не любить тот взор?

Ночь

Ах, я не знал, когда глядел

На чудные глаза прекрасной.

«Свершилось! Полно ожидать...»

Я встречу взор её прекрасных глаз.

«Итак, прощай! Впервые этот звук...»

И ты вздохнёшь, может статься,

С слезою на ясных очах.

Песня

Хоть, может быть, притворная печаль

Блестела в этом взоре.

Сон

И очи – этот взор в груди моей живёт.

Первая любовь

Нет, лучше с трепетом любви

Свой взор на мне останови.

Звуки и взор

Ты взгляд мгновенный кинешь мне,

А там простимся навсегда.

К***

… что душа

Не смотрит из живых очей,

Когда на них смотрю я, чуть дыша?

«Я видел тень блаженства...»

Спокоен твой лазурный взор.

К деве небесной

Так эта бледная страница

Пусть милый взор твой привлечёт.

В альбом

Глядит – и небеса играют

В её божественных глазах.

«Она поёт – и звуки тают...»

Встречу ль глаза твои

Лазурно-глубокие.

«Слышу ли голос твой...»

Светили мне твои пленительные глазки.

«Из-под таинственной, холодной полумаски...»

В глазах огонь угаснувших очей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В твои глаза вникая долгим взором...

«Нет, не тебя так пылко я люблю...»

7

Черноморское побережье, посёлок Лазаревское. На железнодорожном вокзале приезжающих встречает памятник адмиралу Лазареву. Он смотрит в сторону моря, но моря не видит – бронзовый, мёртвый взор конкистадора упирается в облупленную невыразительную стену складского помещения и привокзальный мусор, произрастающий вдоль стены.

Черноморское побережье, посёлок Лазаревское. На железнодорожном вокзале приезжающих встречает памятник адмиралу Лазареву. Он смотрит в сторону моря, но моря не видит – бронзовый, мёртвый взор конкистадора упирается в облупленную невыразительную стену складского помещения и привокзальный мусор, произрастающий вдоль стены.

Если идти по улице Победы на север, то справа будет библиотека, расположенная на первом этаже хрущевской пятиэтажки. На её окнах аршинными буквами значится: «Городская библиотека им. А. И. Одоевского». Чуть ниже по улице из частного двора каждое утро выводят верблюда. Он здесь живёт и работает вместе с фотографом. На верблюда надет холщовый намордник. Корабль пустыни молчалив, терпелив и печален.

Подростком, впервые читая стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского», я споткнулся о первые строки:

Я знал его: мы странствовали с ним

В горах востока.

Я никак не мог понять, в каких горах востока путешествовали опальные декабрист и поэт. Восток в ту мою пору, да, пожалуй, и сегодня, никоим образом не ассоциировался с Северным Кавказом, в особенности с его центральной и западной частью.

В 2000 году в Санкт-Петербурге вышла книга Я. Гордина «Кавказ: земля и кровь», где в качестве приложения опубликован Дневник поручика Н. В. Симановского, прибывшего на Кавказ в действующую армию в 1837 году.

2 апреля 1837 года поручик делает следующую запись: «Я шатался по городу (Ставрополь. – Дж. К.), искал вьюков или переметных сум, но ничего не мог найти; город очень грязный, и совсем нет порядочных строений… Если бы мой Гаврило умел обращаться с верблюдом, то я купил бы скорей, чем лошадь, ибо, кроме того, что он может быть без корму долгое время и питья, на него можно пропасть навалить».

И еще одна запись от 14 декабря 1837 года:

«В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

Действительно, верблюды в ту пору не были экзотическими животными на Кавказе, а для русского человека одна из границ между Востоком и Западом проходила по границе Великой степи.

Лермонтов без всяких поэтических прикрас констатирует реальное географическое и культурное местоположение Кавказа вообще и Северного Кавказа в частности – это другой тип цивилизации, с точки зрения России XIX века, – восточный.

8

Стихотворение «Сон» – одно из самых удивительных и совершенных, как мне представляется, не только в лермонтовской лирике, но и в русской поэзии вообще.

Стихотворение «Сон» – одно из самых удивительных и совершенных, как мне представляется, не только в лермонтовской лирике, но и в русской поэзии вообще.

Перед нами множественность сознаний. Сознание автора, сознание увиденного им во сне умирающего, убитого героя, зафиксированное в тот миг, когда тело уже недвижимо, но какие-то еще неуловимые, миллиардные доли секунды осознаёт себя таковым – сознающим; дева за пиршественным столом за сотни вёрст от места гибели героя, и её подсознательное видение. И наконец – сознание читателя, благодаря которому и возможен весь этот фантастический мир.

Сон, отторгнутый от авторского сознания, входит в действительность читающего, и по способу и степени восприятия остаётся в некотором роде сном. Образ сна, многократно повторённый и отражённый, теряется во мраке, в зеркальной бесконечности, но не исчезает, а мерцает загадочным светом-смыслом.

Сон

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая ещё дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их жёлтые вершины

И жгло меня – но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жён, увенчанных цветами,

Шел разговор весёлый обо мне.

Но, в разговор весёлый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа её младая

Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струёй.

В первых четырёх строках герой ещё жив – «по капле кровь точилася моя», в последних – он мёртв. Контраст: голая, выжженная долина, окруженная скалами, – безлюдный, как бы потусторонний пейзаж, и сияющий огнями город, пир – пиршество жизни, где о нём ещё говорят, где он всё ещё жив и будет, уже будучи мёртвым, жить в разговоре – и непостижимое проникновение реальности в сон юной жены: герой мёртв.

Но какие неожиданные и трагические переплетения смыслов, поэзии и реальности случаются в жизни! В документальном фильме о вторжении чеченских боевиков в Дагестан рассказали о подвиге дагестанцев-ополченцев. Трое из них попали в окружение. Им предложили сдаться. Они отказались и были убиты.

III. Алмазная грань

1

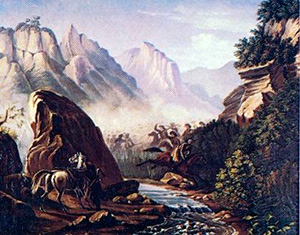

Когда мне впервые довелось лететь самолётом, маршрут пролегал над Главным Кавказским хребтом. В иллюминаторе открывалась поистине величественная панорама. Но ещё удивительнее было то, какое точное, скрупулезно точное описание горного пейзажа дал Лермонтов в «Демоне»:

И над вершинами Кавказа

Изгнанник рая пролетал:

Под ним Казбек, как грань алмаза,

Снегами вечными сиял,

И, глубоко внизу чернея,

Как трещина, жилище змея,

Вился излучистый Дарьял.

Один из исследователей творчества Лоуренса Стерна заметил, что в построении некоторых сцен он использовал чисто кинематографические приемы смены крупных и дальних планов. В «Демоне» Лермонтов панорамно и стремительно меняет «планы», создавая ощущение свободного полёта.

Один из исследователей творчества Лоуренса Стерна заметил, что в построении некоторых сцен он использовал чисто кинематографические приемы смены крупных и дальних планов. В «Демоне» Лермонтов панорамно и стремительно меняет «планы», создавая ощущение свободного полёта.

Сначала даётся космический план:

Тех дней, когда в жилище света

Блистал он, чистый херувим,

Когда бегущая комета

Улыбкой ласковой привета

Любила поменяться с ним,

Когда сквозь вечные туманы,

Познанья жадный, он следил

Кочующие караваны

В пространстве брошенных светил.

Затем дается вид с высоты орлиного полета: «И над вершинами Кавказа…», а потом – с одной из вершин:

Роскошной Грузии долины

Ковром раскинулись вдали.

И, наконец – ближний план:

Высокий дом, широкий двор.

Лермонтов создаёт стремительность движения не за счёт описания физических характеристик самого полёта, а сменой картин. Читатель видит всё как бы глазами летящего Демона.

Траектория движения Демона – от космоса до человеческой души – души Тамары.

2

Когда смотришь на полотна Михаила Врубеля «Демон поверженный», «Демон летящий», нельзя не поразиться гению художника. Вряд ли возможен в живописи второй Демон.

Сложность задачи была в том, чтобы изобразить невидимое:

Бесплотный взор его очей.

* * *

Он был похож на вечер ясный –

Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!

* * *

Скользил без звука и без следа.

* * *

Пришлец туманный и немой.

* * *

… от его шагов

Без ветра лист в тени трепещет.

* * *

Его крыло не шевелится!

Таков словесный портрет.

Вспоминается одна древняя китайская басня. У художника спросили, кого труднее всего рисовать. «Петуха, – ответил он. – Его все знают, и если хоть что-то изобразишь не так, тебе тут же любой укажет на ошибку». «А кого легче всего?» – «Дракона. Дракона никто не видел, и, как бы я его ни изобразил, все скажут – похож».

При всей правдивости этой басни, в случае с Демоном следует сделать исключение. Демона не видел никто, кроме Врубеля.

3

В чём притягательная сила этого образа? Демон Лермонтова предвосхищает булгаковского Воланда в одной существенной характеристике: неоднозначность зла. Но если перед Воландом вопрос о духовном перерождении вообще не стоит, то Демон предпринимает попытку вернуться в «жилище света» через любовь Тамары:

Меня добру и небесам

Ты возвратить могла бы словом.

Твоей любви святым покровом

Одетый, я предстал бы там.

Лермонтов не говорит о том, какое преступление перед Творцом совершил Демон, но преступление это такого рода, что возвращения и прощения не будет никогда.

В поэме «Азраил» мечта Демона выражена более конкретно: «сменить вечное существование на мгновенную искру жизни человеческой, чтобы чувствовать хотя всё то же, что чувствую, но иметь надежду когда-нибудь позабыть, что жил и мыслил».

Возникают два вектора, два устремления, два противоположных понимания абсолютного счастья: для смертного – обрести бессмертие, а для бессмертного – забвение, через «искру жизни человеческой».

4

В чём преступление Демона? Какова его история?

Предположительно, Бог создает Демона до появления Солнечной системы:

Когда ещё ряды светил

Земли не знали меж собой,

В те годы я уж в мире был.

Азраил

И, возможно, даже до возникновения времени:

И не грозил уму его

Веков бесплодных ряд унылый.

Демон

Если возможно такое определение, то существование Демона до появления человека – это Бытие в чистом виде:

Безвестной цели не искал,

Любовью грешной не страдал,

Не знал пристрастия к вещам,

Он весь был отдан небесам.

Азраил

В отсутствие человека – нет противопоставления, а следовательно, нет и сравнения. И только с возникновением, сотворением человека вдруг выясняется, что Демон и его соратники не были созданы по образу и подобию Творца, по его образу и подобию были сотворены Адам и Ева.

В отсутствие человека – нет противопоставления, а следовательно, нет и сравнения. И только с возникновением, сотворением человека вдруг выясняется, что Демон и его соратники не были созданы по образу и подобию Творца, по его образу и подобию были сотворены Адам и Ева.

И вот ваш полубог –

Ваш человек: искусством завладевший

Землёй и морем, всем, чем только мог,

Не в силах он прожить три дня не евши.

Сашка

Мятеж ангелов против Творца – это противостояние Духа и Человека, Бесплотности и Плоти. И поиск для Демона – воспоминание об утраченной любви.

Восстание Демона против Творца отлично от восстания соратников, и потому:

Изгнанников, себе подобных,

Я звать в отчаянии стал,

Но слов и лиц и взоров злобных,

Увы! я сам не узнавал.

* * *

Я был отвергнут...

Демон

Демон жаждет подобия и воплощения. Он «вознаграждён» печалью:

Моя ж печаль бессменно тут,

И ей конца, как мне, не будет.

* * *

Она то ластится, как змей,

То жжёт и плещет, будто пламень,

То давит мысль мою, как камень –

Надежд погибших и страстей

Несокрушимый мавзолей!

Демон

Мука, на которую он обречён, может прекратиться лишь при одном условии – любовь, если найдется Душа, способная разделить с ним его одиночество. Ожидание любви – ожидание прощения:

Надежда есть – ждет правый суд:

Простить он может, хоть осудит!

Демон

Его надежда на спасение – обретение родственной Души. Демон изначально наделён знанием о её существовании – Девы Рая:

В душе моей, с начала мира,

Твой образ был напечатлён.

* * *

Во дни блаженства мне в раю

Одной тебя недоставало.

Демон

Он знает, что любовь – «сама своё добро и зло», одна минута с Девой Рая для него – «небесный рай». Пусть он отвергнут Творцом, пусть презрен им, но:

Любовь насильства не боится,

Она – хоть презрена – всё бог.

Ангел смерти

Святыни Демона, как это ни странно, – «любовь, добро и красота», понятия по сути земные, а потому его мечта оказывается «беззаконной».

Обладание Душой, родственной Душой, означает противопоставление Творцу, создание нового Храма. Без неё же, без родственной Души:

вечность (…)

Пустые звучные слова,

Обширный храм – без божества!

Демон

И все-таки на одно мгновение чудо свершается. Когда Демон находит Тамару, из его бесплотных очей катится осязаемая человеческая слеза:

…из померкших глаз

Слеза тяжёлая катится…

Демон

Пусть на одно мгновение, на одну слезу, но произошло вочеловечивание Демона, бесплотного духа, а следовательно, и воплощение по образу и подобию Творца.

5

… не один я сотворён,

Нас было много; чудный край

Мы населяли, только он,

Как ваш давно забытый рай.

Азраил

Среди множества соратников Демона лишь один – Ангел Смерти – представлен достаточно выпукло и широко. Необычен художественный образ: не бряцающий скелет, не старуха с косой, а некий, вечно молодой, Дух:

…ангел смерти, смертью тленной

От уз земных освобожденный!

Ангел смерти

Мятеж «первенцев творения» привел Демона к одиночеству и поискам любви. Ангел Смерти принимает безоговорочное служение Творцу – он провожает души умерших к вратам рая, но проникнуть за них он не может:

Как полуночная звезда,

Манил он смертных иногда,

И провожал он к дверям рая

Толпы освобождённых душ,

И сам был счастлив.

Ангел смерти

Он появляется бесшумно:

Его приход благословенный

Дышал небесной тишиной.

* * *

… в грозный час

Последних мук и расставанья

Он крепко обнимает нас,

Но холодны его лобзанья.

* * *

И часто сердцу больно, больно

Последний вздох ему отдать.

Но прежде людям эти встречи

Казались – сладостный удел.

Ангел смерти

6

Что же ожидает Демона?

Когда же род людей пройдёт

И землю вечность разобьёт,

Услышав грозную трубу,

Я в новый удалюся мир.

Азраил

Каков этот «новый мир?» Вновь Творение и вновь – одиночество. Судьба Демона неизменна, его судьба – вне Творца, его судьба – вечное одиночество. Вспоминается ад Достоевского – глухая баня, вечность и паук в углу. Кстати, в «Демоне» тоже присутствует образ «седого паука», плетущего свою паутину в покинутом людьми доме. Паутина как символ забвения, окончания времени и символ бесконечности:

Каков этот «новый мир?» Вновь Творение и вновь – одиночество. Судьба Демона неизменна, его судьба – вне Творца, его судьба – вечное одиночество. Вспоминается ад Достоевского – глухая баня, вечность и паук в углу. Кстати, в «Демоне» тоже присутствует образ «седого паука», плетущего свою паутину в покинутом людьми доме. Паутина как символ забвения, окончания времени и символ бесконечности:

О вечность, вечность! Что найдём мы там,

За неземной границей мира? Смутный,

Безбрежный океан, где нет векам

Названья и числа; где бесприютны

Блуждают звёзды вслед другим звездам.

Сашка

7

Демон, пролетающий над Кавказом, – это ещё и воплощение Духа Свободы и Познания. Согласно одной из версий о существовании и гибели Атлантиды, Кавказ – одно из мест на земле, где сохранились священные знания атлантов.

Он свой воздушный прежний путь

Ещё найдёт когда-нибудь,

Туда, где снегом и туманом

Одеты тёмные скалы,

Где гнёзда вьют одни орлы,

Где тучи бродят караваном!

Там можно крылья развернуть

На вольный и роскошный путь!

Тамбовская казначейша

«Вольный и роскошный путь» – путь свободы. Кавказ для Лермонтова так же свят, как и Москва, это его две непреходящие любви:

Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!

Аул Бастунджи

Кавказ мой величавый.

Измаил-Бей

Твоих вершин зубчатые хребты

Меня носили в царство урагана,

И принимал меня, лелея, ты

В объятия из синего тумана.

Аул Бастунджи

Любил он ночь, свободу, горы.

Ангел смерти

«Суровый царь земли» предстаёт как материя, наделённая духом, способная творить и мыслить:

На небосклоне голубом

Главы гранитных великанов

Встают, увенчанные льдом.

В ущелье облако проснулось,

Как парус розовый, надулось

И понеслось по вышине.

Хаджи Абрек

Кавказ в изображении Лермонтова – рай. Облака, горы, леса, птицы, звери – всё совершенно и безупречно, всё сияет необыкновенной красотой:

В снегах, горящих, как алмаз,

Седой незыблемый Кавказ.

* * *

... небесный свод

Так чист, что ангела полёт

Прилежный взор следить бы мог;

Он так прозрачно был глубок,

Так полон ровной синевой!

Мцыри

Столпообразные раины,

Звонко бегущие ручьи

По дну из камней разноцветных,

И кущи роз, где соловьи

Поют красавиц, безответных

На сладкий голос их любви;

Чинар развесистые сени,

Густым венчанные плющом,

Пещеры, где палящим днём

Таятся робкие олени;

И блеск, и жизнь, и шум листов,

Стозвучный говор голосов,

Дыханье тысячи растений!

И полдня сладострастный зной,

И ароматною росой

Всегда увлажненные ночи,

И звёзды яркие, как очи.

Демон

Кавказ предстает божественным творением, творением, которому человек не соответствует:

Кавказ предстает божественным творением, творением, которому человек не соответствует:

… Властители вселенной,

Природу люди осквернят.

Ангел смерти

Человек диссонирует с окружающим его миром:

Во всей природе дышит сладострастье;

И только люди покупают счастье!

Измаил-Бей

Один из наиболее часто употребляемых Лермонтовым в описаниях природы эпитетов – «алмаз»: «алмазный венец», «алмазная роса», «алмазная грань». Алмаз выступает как символ истинной красоты, истинного знания, символ безупречности.

VIII. Кремнистый путь

1

И сегодня ещё время от времени всплывают всевозможные версии дуэли и гибели Лермонтова.

И сегодня ещё время от времени всплывают всевозможные версии дуэли и гибели Лермонтова.

Помнится, особое впечатление произвела на меня статья одного психолога, в которой утверждалось, что Лермонтов к моменту ссоры с Мартыновым настолько вошёл в созданный им же самим образ Печорина, что не мог остановиться. Версия заманчивая, но теперь, по прошествии времени, она представляется малоубедительной.

Лермонтов был уверен в благоприятном исходе поединка. В этом же были уверены почти все участники дуэли – секунданты и друзья, ведь, на самом деле, каких-либо веских причин убивать поэта у Мартынова не было. Всё начиналось с неудачной шутки, представлялось шуткой, но шутка эта зашла слишком далеко. Поэт, в сущности, очень молодой человек, переоценил свое знание человеческой натуры. Мартынов жаждал не убить, но – проучить противника, как того хотел и Грушницкий. И если кто-то и вошёл в роль, то это скорее всего Мартынов.

2

И всё-таки – эта дуэль и смерть поэта навсегда оставили чувство невосполнимой и несправедливо ранней утраты. Когда приходится слышать рассуждения, что так было прописано и определено свыше и что, мол, останься он жив, уже ничего не написал бы, – согласиться, да и знать наверняка, – невозможно.

И всё-таки – эта дуэль и смерть поэта навсегда оставили чувство невосполнимой и несправедливо ранней утраты. Когда приходится слышать рассуждения, что так было прописано и определено свыше и что, мол, останься он жив, уже ничего не написал бы, – согласиться, да и знать наверняка, – невозможно.

Наш путь познания, путь жизни человеческой – кремнистый, мерцающий путь, уходящий в бездонную звёздную высь. Поэт уже прошёл по нему, по нему идти и нам, всем, кто любит и чтит Михаила Юрьевича Лермонтова.

Все иллюстрации – из открытых интернет-источников

© Джамбулат Кошубаев, 2008-2014.

© 45-я параллель, 2014.