№ 17 (77) от 11 июня 2008 года

Обугленный веком

Из книги судеб. Родился в 1931 году в селе Ломном Курской области. Отец – испытатель танков на Харьковском танковом заводе, в 1937 году был арестован, через несколько месяцев выпущен и почти сразу умер от скоротечного распада лёгких. Мать – рабочая.

Из книги судеб. Родился в 1931 году в селе Ломном Курской области. Отец – испытатель танков на Харьковском танковом заводе, в 1937 году был арестован, через несколько месяцев выпущен и почти сразу умер от скоротечного распада лёгких. Мать – рабочая.

Пережил оккупацию в Ломном, по которому проходил вал Курской битвы – «Огненной дуги». Посильно оказывал помощь выходившим из окружения в 1941–1942 годах. У него на руках умер младший брат, погибали друзья. Принимал участие в боях в армии генерала К.С. Москаленко. Дошёл до Потсдама. Впечатления этих лет преследовали Михаила всю жизнь.

В послевоенный период трудился в колхозе, окончил ремесленное училище, работал на заводе токарем.

В первый раз был арестован за хранение оружия в 1951 году, отбывал на строительстве Волго-Дона. Вторично – по Сталинскому Указу от 04.06.47. Срок в 15 лет отбывал в Пермских северных лагерях.

В лагере окончил заочно десятилетку, немного учительствовал (по вечерам, «без отрыва от основной трудовой деятельности»), но по несогласию с требованиями дирекции школы отказался. Там же, в лагерях, начал всерьёз писать стихи.

По отбытии срока переехал в Пермь. Трудился сантехником, имел семью, двух сыновей. Но его не печатали. Однажды в отчаянии обратился к известному критику В.В. Кожинову, и тот Михаила поддержал, но оказалось, что для того, чтобы эти пожелания обрели почву под ногами, нужно переехать в Вологду.

В Вологде получил поддержку местной писательской организации.

В 1985 году вышел его первый сборник «Предвестный свет», в дальнейшем – сборники «Судьбы моей поле», «Смещение», «Обугленные веком»; «Молитвы времени разлома», «Свобода – тягостная ноша».

С 1991 года – член Союза писателей России.

Умер 11 мая 2004 года. Похоронен в Вологде.

Поэзия Михаила Сопина не оставалась неизменной на протяжении его жизни. Самые светлые его стихи, как ни странно, написаны в лагере, на поселении – в них жива надежда на счастливое будущее после выхода на свободу. Однако вскоре пришло осознание, что и снаружи лагерной колючей проволоки нет свободы, что советский человек со своим изуродованным сознанием – сам себе тюрьма и неволя. Упреки в адрес неразумной и бесчестной власти постепенно сменяются осмыслением того, что главные беды коренятся в мировоззрении самого человека. Поэт писал об этом открыто, можно сказать, кричал во весь голос – а его не понимали, не желали слышать, поскольку блаженное неведение было привычным и уютным, как домашние тапочки.

С годами Михаил Сопин всё чаще обращается к военным и лагерным воспоминаниям, выступает от имени загубленного поколения «детей войны», солдат, заключённых. Вот его строки из предисловия к сборнику «Обугленные веком» (1995):

«Мы входили в жизнь без идеологических шор, с широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года. Мои откровения не давались мне через лозунги и декреты. Всегда через личные потери, через страдания. Мы искали в правителе высшего судию, а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного покровительства, а находили в слабом садиста. Мы искали в незнакомом друга, а находили в кровном врага…

Мы собачьими глазами просили у общества участливой нежности, а общество обеспечивало нас ненавистью по высшей категории. Материнскую ласку, друга, любимую, свободу, пайку и махорку нам годами заменяла ненависть. Так было до тех пор, пока я не увидел, что ненависть плачет беспомощными слезами… Почему? Потому что наша ненависть являла собой бессмысленную, щенячью форму самозащиты, рассчитанную на милосердие от обнажённой общественной дикости.

Мы входили в мир без идеологических шор и уходим без иллюзий. Именно это укрепляет меня в убеждённости: рано или поздно, при мне это произойдёт или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретёт человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю…»

Стремление говорить правду, какой бы горькой она ни была, привело к тому, что Михаил Сопин не стал «своим» ни для патриотов, ни для либералов, ни для славянофилов, ни для западников, ни для «ястребов», ни для пацифистов. В своё время его творчество поддержали Виктор Астафьев и Вадим Кожинов, однако этой поддержки было недостаточно для широкого признания. Сопин и его стихи всегда были «неудобными» – не только для действующей власти, но порой и для самого читателя. Они и сегодня читаются непросто, требуют большой внутренней работы.

В ноябре 2007 года в московском культурном центре «Булгаковский дом» состоялся вечер памяти Михаила Сопина. Пришедшие услышали живой голос поэта в записях его песен, увидели его портреты, фотографии из семейного архива, унесли с собой книги и диски с его стихами и пением.

Стихи Михаила Сопина читала Татьяна Германовна Кербут – заведующая Центром чтения Вологодской областной библиотеки, так же, как и Т.П. Сопина, специально приехавшая из Вологды. Красивая, эффектная женщина с благородной сединой, она сделала всё выступление ярким и неповторимым. Каждое стихотворение было не просто прочитано «с выражением» – оно было пропущено через сердце – сначала Татьяны Германовны, а потом и каждого сидящего в зале.

А Татьяна Петровна, вдова поэта, вела поразительный рассказ – о мальчишках, повидавших войну, потерявших отцов, для которых в тяжкие послевоенные годы не существовало ни власти, ни авторитетов, потому что им, по сути, было нечего терять, и к тому же у каждого имелось припрятанное с войны подобранное где-то оружие. О том, как государство, испытывая острую потребность в бесплатной рабочей силе, не придумало ничего лучше, как под любым предлогом отправлять их за решётку, благо сталинский указ от 4 июня 1947 года устанавливал драконовские сроки за малейшие провинности – в том числе, и за хранение трофейного оружия. О том, что в этом огромном тюремном котле настоящие уголовники смешались с послевоенной шпаной, из которой при ином подходе могли бы выйти люди, составляющие опору государства, и впоследствии никто так и не сумел (или не захотел?) отделить первых от вторых. О том, как в 60-70-е годы уголовные дела, возбуждённые по указу 1947 года, просто уничтожались, ибо пересмотреть их так, как пересматривались дела политические, не было ни времени, ни сил, ни желания – ведь счёт шёл не на тысячи – на миллионы. О том, что эта трагическая страница нашей истории ещё ждёт своих исследователей.

А Татьяна Петровна, вдова поэта, вела поразительный рассказ – о мальчишках, повидавших войну, потерявших отцов, для которых в тяжкие послевоенные годы не существовало ни власти, ни авторитетов, потому что им, по сути, было нечего терять, и к тому же у каждого имелось припрятанное с войны подобранное где-то оружие. О том, как государство, испытывая острую потребность в бесплатной рабочей силе, не придумало ничего лучше, как под любым предлогом отправлять их за решётку, благо сталинский указ от 4 июня 1947 года устанавливал драконовские сроки за малейшие провинности – в том числе, и за хранение трофейного оружия. О том, что в этом огромном тюремном котле настоящие уголовники смешались с послевоенной шпаной, из которой при ином подходе могли бы выйти люди, составляющие опору государства, и впоследствии никто так и не сумел (или не захотел?) отделить первых от вторых. О том, как в 60-70-е годы уголовные дела, возбуждённые по указу 1947 года, просто уничтожались, ибо пересмотреть их так, как пересматривались дела политические, не было ни времени, ни сил, ни желания – ведь счёт шёл не на тысячи – на миллионы. О том, что эта трагическая страница нашей истории ещё ждёт своих исследователей.

Татьяна Петровна Сопина не просто хранит память о муже и о сыне – она делает всё возможное и невозможное, чтобы эта память сохранялась в сердцах людей. Несколько десятков малотиражных сборников стихов, дневников, высказываний, воспоминаний она издала своими силами, освоив специальности верстальщика, макетчика, переплётчика. После настоящих хождений по мукам вышла в свет книга детских сказочных комиксов, которую успел придумать и нарисовать Глеб Сопин. Не без хлопот и переживаний удалось записать диск из 15 песен в авторском исполнении Михаила Сопина.

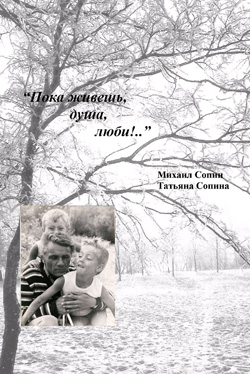

В 2006 году в Чикаго стараниями Татьяны Сопиной и издателя Светланы Островской вышла наиболее полная книга Михаила Сопина «Пока живёшь, душа, люби!..»

Андрей Моисеев

Луний глаз

Татьяна Сопина – сыну

И луний глаз сквозь веки туч глядит задумчиво на землю...

Михаил Сопин

Во дворе с лопухами

(Предистория)

Мне было тогда 27 лет. Я ещё не вполне оправилась от достаточно тяжёлой душевной травмы. Мечтала сменить место работы (перейти из вечерней школы в редакцию), пробовала себя в творчестве. Подруга юности, поэтесса Нина Чернец ввела меня в круг своих знакомых, которых можно было определить как богему провинциального уровня. Мне нравились их разговоры, но шокировало поведение. Шиком считалось проехать на автобусе, распивая дешёвое вино «из горла» (в том числе девушкам), орать в общественном месте стихи...

Помню, как однажды поэтесса Наталья Чебыкина, сколько-то проучившаяся в Литературном институте, «в подпитии» усевшись на стуле задом-наперёд, стала уверять компанию, что у первого председателя Совнаркома Якова Свердлова было восемьдесят внебрачных детей.

– Но как же, – наивно удивилась я. – Ведь он умер совсем молодым (двадцать шесть, кажется, лет), и вообще был занят революцией, всё время в ссылках.

– В том-то и дело, что в ссылках, – подхватила Наталья. – Как место ссылки сменит...

Однажды мы пили-беседовали в очень достопримечательном месте – у Луизы. Это была известная всему богемному миру Перми убогая квартирка в две крохотные комнатки, в старом доме под отвесной трибунной стеной стадиона. Из-за этой уходящей в небо серой стены окна всегда были затемнены, создавалось ощущение подвала.

Луиза жила с дочкой лет восьми. Все знали, что у неё 8 марта повесился муж. («Почему именно восьмого? – горько недоумевала Луиза. – Хотел сделать мне подарок?») С тех пор она пила «по-чёрному». И собирала у себя друзей. Она жила по соседству с Пермским книжным издательством, и всё обиженные, отвергнутые, не печатаемые шли сюда.

Справедливо заметить, что критика в этом импровизированном обществе порой была конструктивной, послушать её считалось полезным. (Потом здесь желанным гостем будет Михаил, но это я знаю только с его слов – сама там уже не бывала, потому что была занята детьми и принципиально не водила дружбу с компаниями, где пил муж).

... Когда мы вошли в Луизин «подвальчик», дохнуло сыро-кислым. В первой, проходной комнате обустраивалась раскладушка для ночлега дочки. Это что же, мы тут будем пить-курить, а ребёнок рядом спать? Но, как говорится, «не лезь в чужой монастырь...»

Описывать тот вечер нет смысла, скажу только, что к концу его у моей Нины в объятиях заснул некогда симпатичный мне художник, а более-менее соображающих (трезвых) оставалось всего двое: я и наголо обритый высокий молодой человек. Мы обменялись взглядами и вышли вместе.

Молодого человека звали Алексеем. Он был безукоризненно вежлив, не болтлив и вообще производил наилучшее впечатление. Оказалось, что нам по пути – наши дома располагались в одном квартале старой застройки! Алёша проводил меня до калитки, на том и расстались.

Напомнила об этом эпизоде через полгода Нина Чернец. Мы сидели во дворе огромного, заросшего лопухами двора с покосившимся нужником посередине. Из врастающих в землю дверей подъездов двухэтажных домов-развалюх выскакивали дети, женщины выносили тазики с бельем и полоскали тут же, на табуретках...

– Замуж выхожу, – сказала Нина не очень-то весело. – За Алёшку Поварницына. Да ты его знаешь. Помнишь, вы ещё вместе тогда от Луизы ушли?

– Так это же замечательно! Он мне очень понравился. Из армии?

– Из тюрьмы. Ну да неважно. Я бы и не пошла, да «залетела», родить хочу... Курить бросаю, – зло скомкала она вынутую по привычке сигарету. – Хватит мотаться. Так что Алёшка теперь – моя судьба.

Некоторое время мы сидели на лавочке молча.

– Поторопилась я с Алёшкой, – объяснила Нина свою невесёлость. – Там, в лагерях, получше есть... Друг его, Михаилом зовут. Только ему ещё долго сидеть – три года. Стихи пишет. Хочешь, тебе его подарю?

«Вот уж спасибо», – мысленно вздохнула я, а вслух сказала, что подарков таких мне, конечно, не надо, но если пишет стихи – интересно бы почитать.

Однако Нина уже что-то затеяла. Это потом я узнаю, что все заключенные мечтают переписываться с девушкой, которая станет их надеждой, каким-то огоньком впереди. Естественное, хорошее желание. Очень скоро я получила от Михаила Сопина письмо в одну страничку, похожее на протянутую руку – не ответить было бы нехорошо...

Переписка

Вообще считается, что знакомиться по переписке опасно. Человек может представиться, каким угодно, а у солдат-срочников таких «заочниц» может быть хоть десяток. Я сама однажды по просьбе случайной дорожной знакомой такое душевное письмо её парню накатала – всю свою страдающую душу вложила... Никогда такое любимому человеку не посмела бы вручить.

С другой стороны, в письме творчески одарённый человек становится свободным, красивым, раскрепощается. Известно, что Марина Цветаева предпочитала любить и восхищаться (например, Рильке) только по переписке, а в жизни встреч даже не желала. Это тот случай, когда любовь становится словотворчеством, самовыражением. Но такое самовыражение невольно распространяется и на респондента, и тут уже сложные человеческие чувства всё равно переплетаются...

В зрелости Михаил стал афористичным, жёстким. А ранние его письма длинные и расплывчатые. Поток ищущего сознания, к тому же с массой грамматических и синтаксических ошибок: «могешь, хотишь...» И только в стихах он становился определенным, как бы выкристаллизовывался:

Мне тридцать семь. А годы все спешат.

Боюсь, не стать бы белою вороной.

Опять завоет в безголось душа,

Как много лет назад над похоронной...

Я поначалу даже прочитывала прозаические части, как говорится, «по диагонали» и выписывала ошибки с разъяснением правил русского языка. Иногда это занимало больше места, чем само письмо. Но Миша не обижался, а с каждым письмом ошибок становилось меньше. Он поразительно быстро для своего возраста учился. И вообще всегда быстро и хорошо усваивал новое, хотя вот эта привычка – просить меня «проверить стихи на ОШИБЫ, расставить запятые» – осталась у него на всю жизнь.

В переписке мы «нащупывали» друг к дружке дорожку – выясняли взгляды. Иногда я его провоцировала: так, однажды намеренно выразила восхищение пламенным революционером и борцом за порядок Дзержинским. В другой раз, рассерженная бесконечно отрицательным отношением к миру, назвала его «пауком, плетущем в углу паутину для всего человечества». (Потом, познакомившись лично, мы будем эти моменты неоднократно вспоминать и смеяться, поддразнивая друг дружку).

Мы были очень разными по предыдущему опыту жизни. Он – прошедший, как говорится, «огонь и воду», с биографией, какой и присниться-то страшно... И я – интеллигентная наивная городская девушка, несмотря на своё трехлетнее учительствование на Ямале. Наверное, ему именно такую и надо было. Потом он признается, что на поселении у него одно время была некая Тамара из столовой, но это совсем не то, что искала душа...

Более всего поражали некие внезапно выплывающие из хаоса слов образы и афоризмы – в стихах:

...Берёзы, как белые пальмы

На грустной странице зимы.

И в память от прежнего вида

Почти невесомо, легко,

Плывут облаков пирамиды,

Как глыбы остывших веков...

Мне захотелось с ним встретиться. Хотелось написать о нём материал для газеты – какой начинающий журналист не мечтает об этаком... сверхординарном. Может быть, посодействовать освобождению – ведь ясно, что не такой уж это опасный преступник, но человек талантливый, и ему ещё отбывать целых три года!

Мне захотелось с ним встретиться. Хотелось написать о нём материал для газеты – какой начинающий журналист не мечтает об этаком... сверхординарном. Может быть, посодействовать освобождению – ведь ясно, что не такой уж это опасный преступник, но человек талантливый, и ему ещё отбывать целых три года!

Отношения с редактором газеты «Молодая гвардия», в которой я трудилась с осени 1967 года, были несколько напряженными. Но в мае 1968 года он ушёл в отпуск, оставив в заместителях моего шефа, заведующего идеологическим отделом Геннадия Деринга. С Дерингом у нас было полное понимание, вот его я и попросила несколько дней отпуска без содержания – слетать в Чердынский район для встречи с заинтересовавшим меня поэтом.

– Зачем без содержания? Я подпишу тебе командировку.

– Но там, может, и писать-то нельзя. Это лагеря...

– Ну и что? У тебя ведь может материал «не получиться»?

Перед отъездом зашла к Нине Чернец. Она уже родила дочку, которую в честь меня назвала Танькой. Моей поездке обрадовалась, одобрила. Всё-таки она была искренне доброжелательным человеком!

– Только, – напутствует, – ты ему не отдавайся с первого раза.

(Боже! За кого она меня принимает? У меня и в мыслях-то такого не было – и не только «с первого»... Хотя на практике именно этот наказ я не выполнила).

И я отправилась на север, на поселение Глубинное Чердынского района, откуда приходили толстые конверты. Путь предстоял такой: до Соликамска – на поезде, оттуда – самолётом на пересыльный пункт Чепец (около получаса местным грохочущим «трясуном», вынимающим душу вон на каждой воздушной яме), или...

«...Или»

Потом я буду ездить и летать туда вплоть до лета 1970 года, когда Михаил освободился и приехал – но не к матери в Харьков, а ко мне в Пермь. Встречи происходили два раза в год – на Новый год и летом. Опишу сразу дорогу на Чепец, чтобы потом к этому уже не возвращаться.

С «трясуном» всё ясно – вылеты по погоде, билеты – дефицит, лагерное начальство, их жёны и родственники всегда вне очереди. Каждая атака на кассу – «езда в незнаемое». Однако обходилось: с боем, с нервами, но билеты добывала. Проще всего было в первый раз, потому что по командировке.

Однажды Чепец не принимал, но продали билет в Чердынь. Дальше, говорят, автобусы ходят... чего в Соликамске сидеть, тем более, что ночевать негде и дней в запасе – дефицит? Однако самолёт не долетел и до Чердыни – вернулся с полдороги из-за метели.

Вообще я на «воздух» была по здоровью крепкая. Тот полёт в Чердынь – единственный случай, когда в самолёте сползла с сиденья на пол с гигиеническим пакетом в руках, а после посадки вывалилась на лётное поле, путая небо и землю... И тут оказалось, что «открывают» Чепец. Собралась с силами и полетела снова.

Но самой памятной была зимняя дорога 1969 года «обратно». Стояла глухая нелётная погода. Я решила добираться из Чепца на Чердынь автобусом. Часа два он шёл хорошо, а потом дорогу окончательно перемело. Машина сошла с твёрдого покрытия и стала. Водитель велел всем выйти и толкать, пока не нащупается дорога. И вот мы «выпали» в сугроб... Женщины (некоторые в ботиночках), подростки, дети. Делать нечего – навалились дружно, гуртом, и – по команде! А по обозначившейся в стороне твёрдой дороге здоровенные мужчины идут: в высоких меховых сапогах, новеньких овчинных полушубках. Покуривают, пересмеиваются. Лагерное начальство! Я потом с Мишей делалась:

– Как же им не стыдно было? Ведь женщины, дети...

– Они этого не понимают. Они нипочём не примут участия в физической работе, потому что все остальные для них – быдло. Они привыкли так вести себя с заключёнными и на весь остальной мир смотрят так же...

Чепец

Что такое – Чепец? Это ещё не зона. Но почти зона. Въезд-выезд свободный, но публика уже «та». Освободившиеся, но задержавшиеся с выездом, командированные (в том числе МВД), бывшие зеки, решившие остаться здесь, потому что в большом мире никто не ждет... их семьи. Есть продовольственный магазин, столовая с типичным набором блюд времён глухого застоя. (Из повести Василия Аксёнова: «Меня всегда поражало, по какой такой технологии в нашем общепите прекрасное мясо умудряются превращать в совершенно несъедобные «подошвы"-котлеты?»)

Просторный холодный и тёмный клуб потряс портретом В.И. Ленина: истинный татарин с бритой башкой времён хана Батыя, изображение в лаково-наивном стиле, вроде рыночных лебедей. В Перми за такое издевательство над вождём художника сразу бы выгнали, если не хуже.

Из Чепца, лагерной «столицы», в тупиковые поселения для заключённых расходятся одноколейки. Поселение – смягчённый режим несвободы! Выйти заключённому на поселение – событие, которое надо заслужить. Охрана не снята, но строем зеков не гоняют. Можно иметь деньги, встречаться с родственниками, даже завести семью, но нельзя покидать границы зоны (расценивается как побег, а провинившийся возвращается в режимный лагерь). Там также остаются освободившиеся, оформляются на работу вольными. Каждый такой считает, что поправив финансовые дела на хорошо оплачиваемом свободном лесоповале, он уедет в большой мир. Но деньги, как правило, пропивались, и мечта превращалась в пожизненный мираж.

Из Чепца в Глубинное ходит (не каждый день!) старенький тепловозик с двумя пассажирскими вагончиками. Вагончики не отапливаются, хотя ехать часа два. И всегда этот микропоезд опаздывает.

Впоследствии, в отсутствии поезда, мне, случалось, приходилось в Чепце ночевать, и тогда я находила приют в очень приветливой семье Мишиных знакомых. Муж сидел вместе с Михаилом, освободился, женился. Конечно, тоже считал, что пребывание здесь – временное. Как-то сложилась их судьба?

Прибыв в мае 1968 года в Чепец, я сразу пошла в комендатуру со своими обкомовско-редакционными бумажками. И тут начался прессинг: меня никак не хотели пускать дальше.

– Там бандиты, – нагнетают страсти, – убьют, изнасилуют...

Статьи перечисляют и прочее. Потом-то Миша объяснит, почему они так себя вели:

– Не ЗА ТЕБЯ, – говорит, – испугались, а ТЕБЯ. Ты же им документы от власти предъявила, а они знаешь, как этого боятся! Можешь такое заметить, что им вовсе не хотелось бы обнаруживать. Лучше вовсе не пускать.

Совсем уж забавная встреча произошла на улице, когда я бродила в ожидании поезда. Прицепились... двое, но запомнила только одного, грузина, его звали Михаил Поерели. Он произнес примерно такую речь:

– Сопина знаю. Хороший мужик. Но... я ничуть не хуже. Он Миша, и я Миша. Оставайся!

– Но Сопин пишет стихи.

– Это я их пишу.

– ?!!

– ... То есть, пишет, конечно, он, но темы-то, темы кто ему подсказывает? Я!

(Потом я своему Мише скажу: «Тебе никак нельзя из этих мест выбираться. Кто же без Поерели темы для стихов подсказывать будет?»)

Подошёл микропоезд, мне как особо доверенному лицу было разрешено ехать в кабине вместе с двумя машинистами. Кабина была удивительная, с огромным, совсем не современным окном, в которое можно было высунуться едва ли не по пояс! Окно было распахнуто, и свежий, летящий навстречу ветер приводил в восторг. Но самое замечательное впечатление – от куропаток, которые сидели под кустами вдоль дороги и нисколько не боялись грохочущей по рельсам колесницы. Их здесь никто не стреляет.

Встреча

В Глубинном меня поселили в аккуратном гостиничном домике в одну комнату, для начальства, и приставили охранника. Сначала я думала, что это так и надо. Михаила вызвали не сразу. Мне надоело в домике, вышла на воздух и села поджидать на брёвнышке. На мне был оранжевый плащ, в белый горошек... Яркий, заметный.

Вдруг вижу – бежит, не очень молодой, на висках седина. Протягивает руку:

– Мишка!

И ведёт себя так, будто мы сто лет знакомы.

(«Неужели, – думаю, вспоминая Нинины слова, – он надеется на что-то, кроме бесед на литературные темы?»)

Но вообще с ним как-то сразу стало очень легко. И... приятно. Идём по поселку, с ним все здороваются – и просто население, и охрана. Как в старину с сельским учителем. Уважают, значит. И это уважение невольно на меня перекидывается. Вроде, для местного населения уже не я авторитет-интеллигент, а он, а я – как приложение к нему. Гордость за спутника появляется! И вот что интересно: я ещё никогда, ни с одним из моих прежних знакомых мужчин не чувствовала себя в такой степени женщиной! Вся эта пермская богема по сравнению с Михаилом бабами показалась.

Но решающую роль в нашем стремительном сближении сыграл охранник. Унизительный надзор над столь уважаемым человеком, как Михаил Сопин, мне, свободной личности, показался настолько безобразным, что просто «придвинул» к совсем недавнему знакомому. В Перми мы скорее всего стали бы приглядываться друг к другу месяцами, если не годами. А тут вдвоём противостояли враждебному миру. Это был такой высокий миг, планка, взятая без разбега! И вот это впечатление на всю долгую супружескую жизнь осталось, заставляло искать понимание даже тогда, когда совсем трудно бывало.

К одному двору подошли – Миша с хозяином переговорил, и тот выводит из сарайки ручного медвежонка, мне показать. Медведицу в лесу подстрелили, а медвежонка себе забрали. Жалкая, конечно, будет у зверика судьба...

К вечеру охраннику (молодому парню из призывников) стало стыдно за нами по пятам ходить. Сам стал отставать и тушеваться. Миша его в сторону отвел, переговорил, и он оставил нас в покое. А я попросила разрешения переселиться из начальственного домика на частную квартиру.

Миша сказал:

– Никогда не приезжай официально. Только – ко мне лично, ну знаешь, как женщины к мужчинам ездят. И тогда до тебя никому из начальства не будет дела. Ничего не бойся – здесь тебя никто не тронет.

Потом я так всегда и делала.

Глубинное

Железная дорога из Глубинного – в один конец, это же обратное начало. Других путей сообщения нет. С трех сторон посёлок обступает тайга, уходящая по окружности горизонта на предгорья Северного Урала. Поселение создано ради лесоразработок, на которых трудится как пригнанный контингент зеков, так и вольнонаёмные (последние большей частью обслуживают технику). В начале разухабистой колеи лесоповальной просеки – плакат, белым по кумачу: «Добросовестный труд – путь на свободу». Рядом трактор «вольняшки» застрял. В грязи. Как символ «пути на свободу».

Заключённые жили в дощатых бараках, расположенных большим четырехугольником. Я там не была ни разу, и даже не приближалась: Миша не хотел. На время приезда родственников и «подруг» можно было снять комнату с отдельным входом, но Миша этим тоже не пользовался, и вообще ничем – по официальной линии. О жилье договаривался так, по знакомству.

Далеко в лес не уйдёшь, потому что буреломы. Мы с Мишей пытались гулять – остановились у дерева, на котором он обратил моё внимание на царапины, следы когтей огромного медведя. Дальше было не пройти, но не из-за медведя, просто непроходимо. Сохранился фотоснимок – Миша в рост у корней вывороченного дерева. Корневая основа чуть ли не в полтора раза выше его головы.

Стволовую древесину из Глубинного вывозили товарными составами по той самой одноколейке, а вывороченные корни, пни и их обрубки валялись как попало близ домика, в котором мы жили летом шестьдесят девятого. Это была довольно живописная картина, и когда Миша уходил на работу (на электростанцию), я с удовольствием лазила по этим обрубкам с фотоаппаратом. Наснимала целую коллекцию подобий диковинных животных, сказочных сюжетов, фантастических сцен. Потом, чуть подправляя тушью и белилами, давала им названия и печатала в газете под рубрикой «Подсмотренное в природе».

Почему-то там было очень много коз. У них была длинная шерсть, как у породистых, и гордый грациозный вид. Они свободно ходили, где им вздумается, укладывались на пригретые летним солнышком ступеньки нашего домика, и это придавало жилью особое обаяние. У меня много снимков с козами.

Почему-то там было очень много коз. У них была длинная шерсть, как у породистых, и гордый грациозный вид. Они свободно ходили, где им вздумается, укладывались на пригретые летним солнышком ступеньки нашего домика, и это придавало жилью особое обаяние. У меня много снимков с козами.

Этот дощатый домик был нашим приютом и любовью. В него никто, кроме нас, не ходил. Вообще на поселении заключённым запираться не разрешается, в какой бы пикантной ситуации, скажем, мужчина и женщина не находились. Могут зайти без стука – проверить: чем, мол, вы заняты? И это тоже очень унизительно. Как-то зимой во время моего приезда мы жили в двухквартирном домике и слышали, как за стенкой охранники посещают такую же, как мы, пару. Они вместе выпивали, смеялись, охрана довольно дружелюбно давала... скабрезные-таки советы. Но к нам даже не стучали – ни разу. И это тоже был знак уважения к Михаилу ВОХРы, в которой, как ни суди, оставалось человеческое. Было понятие – к кому идти с бутылкой и сальными шуточками, а кого не трогать.

Когда за тонкой стенкой «развлекались», мы совсем замирали или говорили тихо-тихо. Однажды Миша сказал: «Знаешь, есть такая научная теория – в природе никогда ничего не исчезает, даже звуки. Вот мы сейчас с тобой говорим, а на стенки наслаивается. И когда-нибудь изобретут приборы, которые все это смогут расшифровать, и наши потомки о нас узнают...»

Через много лет он напишет:

Помнишь, я говорил,

Что бессмертие –

Голоса звук!

Во Вселенной в веках

Сохраняются слов наши звуки.

Наша встреча свершилась –

А вечность не знает разлук.

Ещё он говорил о том, что у нас всё будет очень серьезно, и мы обязательно поженимся, но не сейчас – не хочется иметь в таком документе лагерный штамп. И венчаться будем в церкви, и у нас будут обручальные кольца... Всё это не получилось по жизненным обстоятельствам, но какое значение имеют обряды, если нас повенчало гораздо большее – «моя тюремная свобода, твоя свободная тюрьма».

Живи. Тепло души храни.

И знай,

Что уходя в дорогу,

Я пережил

Святые дни

Благодаря

Тебе

И Богу.

За что?

После первого посещения Глубинного во мне произошло раздвоение. С одной стороны понимала, что на объективный журналистский материал я уже не имею морального права. С другой... оставался неудовлетворённым интерес и, прежде всего: может ли быть такое в нашей стране: человек за не столь ужасную провинность (участие в групповом нападении, отобрали велосипед) отбывать такие сроки? Может, Михаил вместе с Алексеем... привирают?

В редакции я стала брать в работу правовые дела, чтобы в неофициальных беседах с юристами выяснить интересующее. И после нескольких попыток получила откровенный ответ.

Уточнив некоторые детали (не называя имён), пожилая женщина-юрист сказала, что в пятидесятые годы это быть могло. Тогда судили именно так и сроки давали большие (у Михаила – 17 лет). При Хрущеве началась правовая реформа. Но дел оказалось слишком много, рассмотреть их просто не было физической возможности. Не было кадров, помещений, нечем платить. Поэтому взяли на пересмотр только дела политические, а по уголовным всем осужденным автоматически снизили срок до 15 лет. Миша шёл «по уголовке», и отбыл свой срок «от звонка до звонка».

Я всё-таки сделала ещё одну попытку, на этот раз с настоящими именами и адресами, не вдаваясь в личные отношения. Написала большое письмо в «Комсомольскую правду» - а вдруг их это заинтересует? Нет, не заинтересовало, ответа я не получила.

...А Миша рассказал мне поучительную историю из своей лагерной жизни. Работу ему приходилось выполнять разную, после больницы исполнял даже конторские обязанности. Однажды его послали за документом в кабинет начальника. Того не оказалось на месте, Михаил стал искать нужную бумагу на столе. И... совершенно неожиданно обнаружил положительный ответ из Генеральной прокуратуры об освобождении заключенного N, датированный годом назад. Он лежал под стеклом, прикрытый другим документом. То есть, этот человек уже год как должен быть на свободе. А он всё ещё сидит и даже не знает о радостной вести. Скорее всего, и не узнает – как начальнику в таком промахе сознаваться? А ведь поначалу это был, скорее всего, даже не злой умысел... Может, по пьянке забыл. Проверить начальника, защитить осуждённого – некому. Атрофированность человеческих отношений, недобросовестность, служебное хамство.

Не крестоносец страшен нам,

Не хан.

России страшен власть имущий хам,

Культура хамства...

Новый год

Зимой я приезжала к нему на Новый год, и всегда его в этот момент ставили на ночное дежурство у движка электростанции! Это было не случайно. Посёлок перепивался, не взирая на лица и должности, и единственный, на кого можно было положиться (не оставит посёлок без света) – Михаил Сопин. Мне одной скучно, иду вместе с ним. В то время очень модной была песня «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба...» Она преследовала меня в стуке вагонных колёс, в шуме самолётного мотора и теперь чудилась вот тут, в гуле электростанции. Но это почти не раздражало, потому что рядом был Миша.

Вышла вдохнуть свежего воздуху... Темень. Где-то тени бродят, чуть ли не в подштанниках. Поголовная пьянка, и – надолго. А мы вдвоём – трезвые! И опять наполняюсь гордостью за своего жизненного спутника.

Выпить у нас, конечно, было – «Шампанское» я ему привозила. Но об этом знали только мы двое. Интересно: позднее, в пермской и вологодской жизни он, как говорится... мимо рта не пропускал. А вот там, на поселении, ничего подобного себе не позволял. Почему? – не хотел сливаться с массой.

Прощания

Он мог провожать меня только до поезда. Как я уже упоминала, поезд всегда опаздывал, и мы могли ходить в его ожидании и час, и два. Ходили вдоль полотна железной дороги. С обеих сторон вплотную подступала чёрная стена тайги. Жутковато. Я спросила, есть ли тут волки, Миша сказал:

– Конечно!

И вдруг, махнув в сторону неба, воскликнул:

– Вон волк летит!

Прежде, чем оценить юмор, я посмотрела, куда он показывал – как будто волк и в самом деле мог летать по небу.

Там зимним вечером мы увидели «Луний глаз». Полная луна проглядывала через как бы «сощуренные», освещённые той же луной, тяжёлые тучи.

Миша прочитал:

Гуляет ветер,

Зол, колюч,

Сметает,

Землю всю объемля.

И луний глаз

Сквозь веки туч

Глядит задумчиво на землю...

Иногда ему надо было спешить на работу, а поезд всё не появлялся. Мы были вынуждены расставаться раньше. Он говорил, что пойдёт не оглядываясь («Есть такая примета, чтобы встретиться снова»), и всегда это выполнял. А я смотрела вслед – он действительно не оглядывался. У него была очень стройная фигура, наследственная офицерская выправка, а размер ноги – 39. Он говорил, что такая маленькая нога была у «дроздовцев», потому что они набирались из аристократов, и его родня как раз служила в этом роде войск.

Я провожала его взглядом, пока он окончательно не скрывался в темноте или метели. А потом поднимала глаза к небу и отыскивала «луний глаз»…

Татьяна Сопина

Первоисточник: Страница памяти Михаила Сопина.

Текст перепечатывается с разрешения вдовы поэта…

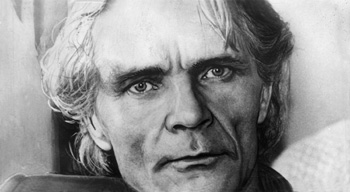

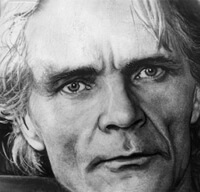

Иллюстрации:

фотографии Михаила Сопина разных лет;

Глубинное, тот самый барак и те самые козы;

обложка книги, изданной в Чикаго.

Снимки предоставлены в распоряжение редакции альманаха-45 вдовой поэта.

Творчество

Подборки стихотворений

- Родословная слёз № 17 (77) 11 июня 2008 года

- Приснись мне, Россия! № 32 (164) 11 ноября 2010 года

Комментарии

-

VLADIMIR к подборке «Приснись мне, Россия!» Михаила Сопина 15 марта 2011 года

Трудно, что либо говорить. Поэт все сказал. Перед глазами встает мой отец со схожей судьбой и его такие же слова, которых тогда негде было и прочитать. Хорошо, что у Михаила Сопина было мужество не только выжить в дантовых кругах ада, а и то, что он смог это описать. Спасибо Михаилу Сопину и ВСЕМ его близким. -

VLADIMIR Михаилу Сопину 15 марта 2011 года

Поэт потрясающий. Жаль, что узнал о нем, когда его не стало,приехал бы пообщаться. Михаил Сопин -это не просто поэт, у которого пошла рифма. У него рифма сложилась в войне и испытаниях. Так как пишет он, могли только фронтовики рассказывать. Спасибо богу, его родителям и людям, что такой поэт есть, что такой человек был. -

Людмила к подборке «Родословная слёз» Михаила Сопина 30 июля 2009 года

"...Поклониться могиле,где та, что меня родила." Озноб по коже при чтении стихов Михаила Сопина. Видно "мало" била жизнь, еще и сына не пощадила...

Очень хотелось бы услышать живого поэта, заглянуть в глаза... Но не судьба.

Добавить комментарий