№ 11 (251) от 11 апреля 2013 года

Вечный раб своей свободы

(1919 – 1979)

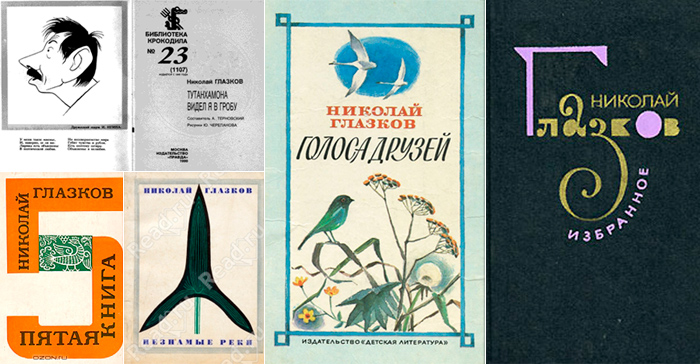

Из книги судеб. Поэт, переводчик. Выпускник Московского литературного института. Его отец, юрист Московской городской коллегии защитников, был арестован и расстрелян в 1938 году. При жизни поэта вышли в свет двенадцать книг стихов (более полно его творчество представлено в изданиях, вышедших уже в восьмидесятых годах прошлого века): «Моя эстрада». Стихи. Калинин (1957); «Зелёный простор», М. Советский писатель (1960); «Поэтоград». Стихи. М. Молодая гвардия (1962); «Дороги и звёзды», М. Советская Россия (1966); «Пятая книга», М. Советский писатель (1966); «Большая Москва». Стихи. М. Московский рабочий (1969); «Творческие командировки», М. Советский писатель (1970); «Незнаемые реки», М. Молодая гвардия (1975); «С января до января», М. Советская Россия (1976); «Вокзал». Стихотворения, поэмы. М. Советский писатель (1976); «Неповторимость». Стихи. М. Советский писатель (1979); «Избранные стихи», М. ХЛ (1979); «Голоса друзей», М. ДЛ (1982); «Автопортрет: стихи и поэмы». М. Советский писатель (1984); «Арбат, 44», М. Советская Россия (1986); «Избранное», М. ХЛ (1989); «Тутанхамона видел я в гробу», М. Правда (1990); «Самые мои стихи», М. Слово/Slovo (1995); «Краткостишья», Астрахань. Волга (1999); «Хихимора», М. Время (2007).

Из книги судеб. Поэт, переводчик. Выпускник Московского литературного института. Его отец, юрист Московской городской коллегии защитников, был арестован и расстрелян в 1938 году. При жизни поэта вышли в свет двенадцать книг стихов (более полно его творчество представлено в изданиях, вышедших уже в восьмидесятых годах прошлого века): «Моя эстрада». Стихи. Калинин (1957); «Зелёный простор», М. Советский писатель (1960); «Поэтоград». Стихи. М. Молодая гвардия (1962); «Дороги и звёзды», М. Советская Россия (1966); «Пятая книга», М. Советский писатель (1966); «Большая Москва». Стихи. М. Московский рабочий (1969); «Творческие командировки», М. Советский писатель (1970); «Незнаемые реки», М. Молодая гвардия (1975); «С января до января», М. Советская Россия (1976); «Вокзал». Стихотворения, поэмы. М. Советский писатель (1976); «Неповторимость». Стихи. М. Советский писатель (1979); «Избранные стихи», М. ХЛ (1979); «Голоса друзей», М. ДЛ (1982); «Автопортрет: стихи и поэмы». М. Советский писатель (1984); «Арбат, 44», М. Советская Россия (1986); «Избранное», М. ХЛ (1989); «Тутанхамона видел я в гробу», М. Правда (1990); «Самые мои стихи», М. Слово/Slovo (1995); «Краткостишья», Астрахань. Волга (1999); «Хихимора», М. Время (2007).

Оборотная сторона Луны

Николай Глазков при жизни по праву считался одной из достопримечательностей Москвы: самобытными и неповторимыми были и его творчество, и сама личность. Его чуть сутуловатая фигура, его небрежность в одежде, его знаменитое рукопожатие, его лукавая улыбка, его манера держаться. Своеобразной и отнюдь не официальной Меккой литературной Москвы стала его квартира в старом флигеле на Арбате, помнящем ещё наполеоновское нашествие.

Существовало как бы три Глазкова. Первый, начавший в эпоху «оттепели» наконец издавать свои книги, выглядел в них вполне советским поэтом, принимающим действительность и иногда высмеивающим её «отдельные недостатки». Это был Глазков печатаемый, автор мастеровито сделанных стихов со своей индивидуальной интонацией.

Второй, Глазков устный, сочинял весёлые стихи о дружеских попойках и любовных похождениях. Его строки затверживали наизусть, повторяли, цитировали в узком кругу. Это был Глазков игровой и парадоксальный, стихийно остроумный, мастер словотворчества. (Знаменитый термин «самиздат», кстати, принадлежит именно Глазкову.) «Повелитель стихов», он владел всем арсеналом рифм, накопленным русской поэзией, и неустанно его обогащал. У Глазкова встретишь и необычную глагольную, и корневую, и составную, и ассонансную – и все прочие виды рифм, которые то придавали стиху особенную певучесть и выразительность, то приглашали читателя к увлекательной словесной игре:

Второй, Глазков устный, сочинял весёлые стихи о дружеских попойках и любовных похождениях. Его строки затверживали наизусть, повторяли, цитировали в узком кругу. Это был Глазков игровой и парадоксальный, стихийно остроумный, мастер словотворчества. (Знаменитый термин «самиздат», кстати, принадлежит именно Глазкову.) «Повелитель стихов», он владел всем арсеналом рифм, накопленным русской поэзией, и неустанно его обогащал. У Глазкова встретишь и необычную глагольную, и корневую, и составную, и ассонансную – и все прочие виды рифм, которые то придавали стиху особенную певучесть и выразительность, то приглашали читателя к увлекательной словесной игре:

Милиционер,

В ряд торговый ринься!

Мы ли о цене

Не договоримся?

(Это четверостишие в однотомнике, к сожалению, искажено.)

Глазковские игры с корнями и суффиксами, с инверсиями и сравнениями, его каламбуры и даже акростихи, которые он возродил в поэзии своего времени, – не только признак высокого мастерства, но пример проникновения в неисчерпаемые возможности языка. Чего стоит хотя бы такое любовное стихотворение:

Ты, как в окно, в грядущее глядишь –

И всё равно мужчину победишь.

А он, стерпя сто двадцать пять обид,

Потом тебя спокойно победит.

Однако вы перехитрите в быте –

И не как львы, – как кошки, победите.

Потом на нас потомки поглядят

И сложат сказ о том, как победят...

Я снова жду с тобой желанной встречи,

Но слова «побежду» нет в русской речи.

И был третий Глазков – самый серьёзный и сокровенный. Автор как будто лёгких, но по существу весьма глубоких стихов о жизни и судьбе, о парадоксальности мироустройства. Этот Глазков поражал эрудицией, вдумчивым осмыслением философских истин, блистательными формулировками точных мыслей. Такого Глазкова по-настоящему знали и могли оценить только его близкие друзья, видевшие в балагуре и гуляке глубоко мыслящего, незаурядного поэта.

И был третий Глазков – самый серьёзный и сокровенный. Автор как будто лёгких, но по существу весьма глубоких стихов о жизни и судьбе, о парадоксальности мироустройства. Этот Глазков поражал эрудицией, вдумчивым осмыслением философских истин, блистательными формулировками точных мыслей. Такого Глазкова по-настоящему знали и могли оценить только его близкие друзья, видевшие в балагуре и гуляке глубоко мыслящего, незаурядного поэта.

Становление Глазкова пришлось на те времена, о которых он сам высказался недвусмысленно: «Табун пасём. Табу на всём». Было общепринято, оперируя известным положением Гегеля, от тезиса переходить прямо к синтезу, минуя антитезис. Поэт же этот антитезис видел, ощущал и осмысливал, что не могло не отпугивать редакторов и прочих надзирателей над литературой, воспитанных в духе плоского мировосприятия. По усвоенным ими установкам, реальность была обращена к человеку как Луна – только одной стороной. Поэт Глазков старался разглядеть и воспроизвести контуры оборотной стороны Луны. Этого ему не прощали.

Часто Николай Глазков облекал самые серьёзные свои высказывания в шутливую форму: «Я поэт или клоун?» – спрашивал он. И убедительно заключал: «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака». Весь его быт, вся его манера поведения носила на себе отпечаток чудачества. Он не просто хотел быть непохожим – он органически был им.

Стержень художественной философии Глазкова – естественность. Поэт «природен», и всё, что бессмысленно и противоестественно, ему враждебно и отвратно. Глазков был воплощением той самой «тайной свободы», о которой писали Пушкин и Блок. И не только воплощением, – лучше самого Глазкова не скажешь:

И останется поэт –

Вечный раб своей свободы.

Он был не любителем свободы, а её сокровенным любимцем. Через таких, как Николай Глазков, свобода выражала себя. От его выступлений на писательских собраниях и литературных вечерах всегда ждали чего-нибудь неординарного или скандального. Литературное начальство опасалось этого и даже прибегало к прямым запретам на публичные появления Глазкова. Что ж! Тогда литературным клубом становилась упомянутая уже арбатская квартира, куда подчас приходило поэтического народу больше, чем в ЦДЛ.

Он был не любителем свободы, а её сокровенным любимцем. Через таких, как Николай Глазков, свобода выражала себя. От его выступлений на писательских собраниях и литературных вечерах всегда ждали чего-нибудь неординарного или скандального. Литературное начальство опасалось этого и даже прибегало к прямым запретам на публичные появления Глазкова. Что ж! Тогда литературным клубом становилась упомянутая уже арбатская квартира, куда подчас приходило поэтического народу больше, чем в ЦДЛ.

Следуя Хлебникову, делившему людей на «изобретателей» и «приобретателей», молодой Глазков предложил свою классификацию: творители и вторители. С годами он пришел к мысли, что и вторители небесполезны и вносят свой вклад в общую культурную сокровищницу. Но его самого дух творительства не покидал никогда.

Поэта всегда занимала проблема будущего: будущего мира, будущего его страны и его народа и, конечно, будущего его стихов. Кажется, нигде и никогда не печатались эти строки Глазкова, написанные в молодости. Помня их много лет, позволю себе ими завершить это краткое размышление о Глазкове, не претендующее на освещение и малой доли богатств, заложенных в его наследии.

Поезд едет ду-ду-ду,

Чрезвычайно скоро.

Он везёт не ерунду,

А стихи Глазкова.

И за будущие дни

Я не беспокоюсь,

Потому что искони

Верю в этот поезд.

Первоисточник: Арион, 1996, № 3

«Я самый умный среди сильных

и самый сильный среди умных»

С Николаем Глазковым меня свёл Лазарь Шерешевский. Глазков, окончивший к началу Великой Отечественной три курса Московского государственного пединститута и первый курс Литинститута (куда он был принят по рекомендации Николая Асеева), в конце сорок первого года выехал с матерью из Москвы в Горький, где проживала его тётя, родная сестра матери. Свою учёбу он продолжил в учительском институте. Там они с Л. Ш. познакомились и подружились, и эту дружбу хранили в течение всей своей жизни.

Кажется, в 1956 году, во время одного из совместных с Лазарем приездов в Москву (я – по служебным делам), он привёл меня в дом Глазкова (Арбат, 44, квартира 22), где и представил ему. О Глазкове я слышал от Лазаря, читал его самиздатовские стихи. Кстати, этот понятие «самиздат» пошло от Глазкова: начиная с 1940-х годов, он на пишущей машинке печатал свои стихи, затем переплетал в отдельные книжки, ставя на них слово «самсебяиздат».

Николай с матерью занимали довольно просторную квартиру, располагавшуюся на втором этаже пристройки к одному из арбатских домов. Мне запомнился большой кабинет с кожаными креслами и книжными полками.

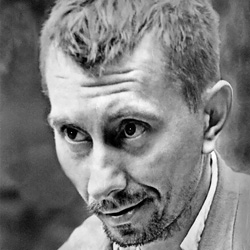

Поднимаясь с Шерешевским по тёмной лестнице в квартиру Глазкова (в тот первый мой приход к нему), я услышал от Лазаря: «Николай чуть-чуть не от мира сего, не обращай на это внимания». И действительно, в первую встречу с Глазковым он произвёл на меня ошеломляющее впечатление: высокий, широкий в плечах, костистый, шумный. Но не только этим. Он протянул мне руку, и это было похоже на движение боксёрской перчаткой сильно, резко вперёд, но в запрещённую правилами область – в живот. Я охнул, и тут же Николай подхватил мою руку, и, встряхнув её, пожал до хруста. Он знал о своей физической силе, и любил говорить о себе: «Я самый умный среди сильных и самый сильный среди умных». А вот ещё любопытные строки: «Я великий поэт современной эпохи, я собою воспет, но дела мои плохи». В них, правда, немало самоиронии. Самоирония была одной из характерных особенностей его поэзии.

Поднимаясь с Шерешевским по тёмной лестнице в квартиру Глазкова (в тот первый мой приход к нему), я услышал от Лазаря: «Николай чуть-чуть не от мира сего, не обращай на это внимания». И действительно, в первую встречу с Глазковым он произвёл на меня ошеломляющее впечатление: высокий, широкий в плечах, костистый, шумный. Но не только этим. Он протянул мне руку, и это было похоже на движение боксёрской перчаткой сильно, резко вперёд, но в запрещённую правилами область – в живот. Я охнул, и тут же Николай подхватил мою руку, и, встряхнув её, пожал до хруста. Он знал о своей физической силе, и любил говорить о себе: «Я самый умный среди сильных и самый сильный среди умных». А вот ещё любопытные строки: «Я великий поэт современной эпохи, я собою воспет, но дела мои плохи». В них, правда, немало самоиронии. Самоирония была одной из характерных особенностей его поэзии.

Первыми его вопросами ко мне были: «Ты вино пьёшь? Ты стихи пишешь?». На что я ответил, что стихи пишу, а вот вино, если и пью, то лишь по большим праздникам. Он заметил по поводу последнего: «Это плохо».

Имея диплом учителя русского языка и литературы, Глазков с 1942 по 1944 годы работал учителем в селе Чернуха, Чернухинского района, Арзамасской области. Вернувшись в Москву в 1944-м, он в послевоенные годы существовал на зарплату носильщика, грузчика, а также пильщика дров. В течение одного трудного месяца обедал в доме Лилии Брик, что спасло его от голода. Но как он попал к ней, я не знаю.

Конечно, он постоянно писал стихи, но те, ранние, литинститутские, стихи не пользовались вниманием редакций, но очень нравились его друзьям и знакомым. Вот одно из них, «самое короткое в мире», как Глазков охарактеризовал его, выступая на встрече студентов Литинститута и Московского университета: «Мы – умы, а вы – увы». Под смех и аплодисменты он покинул сцену. Среди его друзей в разное время были поэты Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Александр Межиров, Михаил Луконин, Николай Майоров, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Борис Слуцкий.

Конечно, он постоянно писал стихи, но те, ранние, литинститутские, стихи не пользовались вниманием редакций, но очень нравились его друзьям и знакомым. Вот одно из них, «самое короткое в мире», как Глазков охарактеризовал его, выступая на встрече студентов Литинститута и Московского университета: «Мы – умы, а вы – увы». Под смех и аплодисменты он покинул сцену. Среди его друзей в разное время были поэты Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Александр Межиров, Михаил Луконин, Николай Майоров, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Борис Слуцкий.

При наездах в Москву я изредка заходил к нему с каким-то поручением от Лазаря, но чаще по причине интереса к этой неординарной личности. Его метафорическое мышление привлекало, и, не в последнюю очередь, пишущую братию, которая стихийно перенимала у него мысли, фразы, идеи, используя в своих творениях. Об этом открыто писал и Б. Слуцкий. В один из своих визитов я застал Глазкова за увлечённым воссозданием карты мира из её мелких кусочков, на которые она была предварительно им разрезана. Я думаю, в этом он усматривал акт творчества. Даже в складывании дров в поленницу он находил то же удовлетворение.

Ещё одна интересная особенность характера Глазкова: он был начисто лишён каких бы то ни было комплексов; он не понимал, что это такое «неудобно», «неприлично», «не поймут», «так не принято» и т. п.

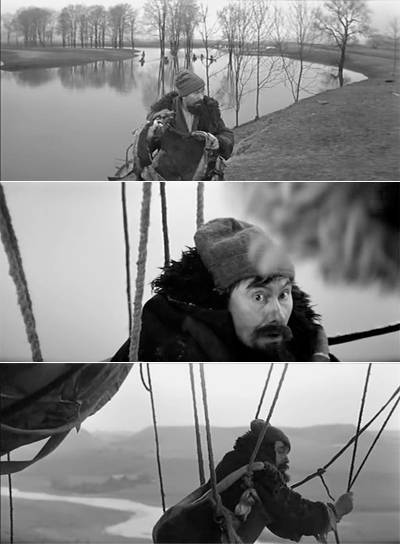

Колоритность фигуры Глазкова привлекала к нему и кинематографистов. Так, он снялся в роли «летающего мужика» в ленте Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Кстати, во время съёмки одного из дублей он повредил ногу, но не отказался от участия в повторе эпизода, не смотря на сильную боль. При возвращении в Москву, оказалось, что у него трещина малоберцовой кости, и необходимо наложить гипс. Снялся он в эпизодической роли «старика-матросника» у Андрея Кончаловского в фильме «Романс о влюблённых». Глазков обожал играть в шахматы, при этом, играл очень сильно – на уровне кандидата в мастера спорта. Играл с ним в шахматы и я, но неизменно проигрывал.

Вторая половина жизни Николая Глазкова была более цивилизованной, рамочной (поездки по стране, встречи с читателями, работа с издательствами). Он скончался в возрасте 60 лет, страдая от тяжёлой сердечной недостаточности.

Январь-2012

Материал к публикации подготовил Валерий Пайков

Израиль, Бнэй АИШ

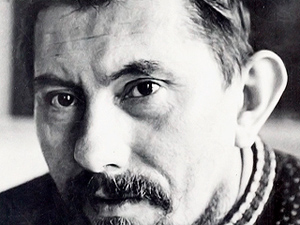

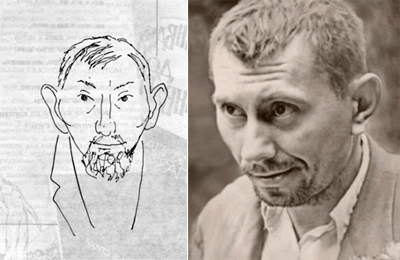

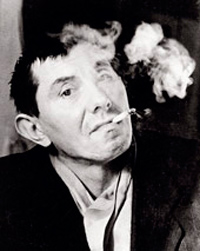

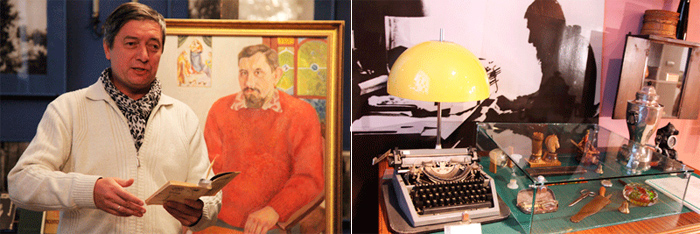

Иллюстрации:

фотографии Николая Глазкова разных лет;

дружеские шаржи на героя этих эссе, портрет НГ;

эпизоды литературного вечера «Перловские годы Глазкова»

в Мытищинском историко-художественном музее с участием сына поэта;

кадры из фильма «Андрей Рублёв»;

обложки некоторых книг Николая Глазкова

Творчество

Подборки стихотворений

- Между предком и потомком № 11 (251) 11 апреля 2013 года

Добавить комментарий