Одинокий и счастливый

Акцент-45: авторская страница поэта и прозаика: Превратив гонорары в берёзы

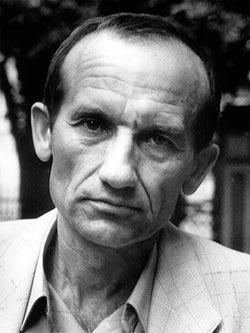

Игорь Иванович Шкляревский родился 25 июня 1938 года в селе Белыничи в Могилёвской области, в семье учителей. Окончил в 1965 году Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1964 года… – эти скудные факты из биографии поэта пришлось взять из Википедии. Не удалось мне, как у нас принято, начать разговор с поэтом, предвещая его стороны жизни «Книгой судеб». (Эти данные мы всё же приведём на авторской страничке героя, ну а здесь доброжелательный читатель, уверен, простит мне эту оплошность-погрешность. Тем паче, что в нашем диалоге всплывают такие детали биографии замечательного поэта, о которых не расскажет ни одна Википидия. Да, замечу: многое остаётся за кадром, и нам придётся домыслить недостающее…)

Игорь Иванович Шкляревский родился 25 июня 1938 года в селе Белыничи в Могилёвской области, в семье учителей. Окончил в 1965 году Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1964 года… – эти скудные факты из биографии поэта пришлось взять из Википедии. Не удалось мне, как у нас принято, начать разговор с поэтом, предвещая его стороны жизни «Книгой судеб». (Эти данные мы всё же приведём на авторской страничке героя, ну а здесь доброжелательный читатель, уверен, простит мне эту оплошность-погрешность. Тем паче, что в нашем диалоге всплывают такие детали биографии замечательного поэта, о которых не расскажет ни одна Википидия. Да, замечу: многое остаётся за кадром, и нам придётся домыслить недостающее…)

Долго, очень долго я напрашивался на разговор с этим удивительным поэтом и человеком. Первый мой телефонный разговор с Игорем Ивановичем состоялся в конце февраля прошлого года, а полноценное интервью, и наше плотное знакомство произошло в последних числах ноября. А до этого были десятки телефонных звонков. Порой мы разговаривали почти по часу. Часто мне звонил сам Шкляревский, читал по телефону стихи, как бы виртуально, на слух, пытался определить, чем дышит его собеседник. Состоялась одна мимолётная встреча, но в ней не было места для серьёзного разговора.

А причина, по которой откладывалось интервью, была достаточно веской: летом Шкляревского прооперировали. Слава Богу, удачно. Однако его возраст начал произрастать разными болячками, и одна из них убивает его наповал. Поэт стал почти слепым, различает лишь яркие пятна, по магазинам ходит по памяти, но продолжает аршинными буквами писать стихи! В январе, возможно, до выхода этого материала, его должны вновь прооперировать. Верю, что операция пройдёт успешно, и он сможет прочитать всё, что здесь написано.

Я не критик и не буду глубоко рассуждать о творчестве Игоря Шкляревского. За меня это делали и делают профессионалы. Мне остаётся выразить своё отношение к стихам поэта на эмоциональном уровне: нравится – не нравится. Пронзительная, запоминающаяся лирика, неожиданный всплеск метафоры, любовь к жизни и природе и в то же время горькое чувство одиночества. Оно присутствует у поэта во многих стихах.

Не буду касаться личной жизни поэта, о которой я почти ничего не знаю, но то, что этот мужественный незаурядный человек, много чего испытавший в своей жизни одинок – это очевидно. В пору сказать: «Блеск и нищета куртизанок».

Добрый и отзывчивый, колючий и азартный, сибарит и аскет – это всё он, Игорь Иванович Шкляревский.

– Игорь Иванович, давайте, как у нас принято, с самого начала. Вы же человек военной эпохи, родились в Белоруссии. Это же 1938 год?

– Это великая тема. Если она меня сейчас затянет, я не остановлюсь, мы с вами больше ни о чём не сможем говорить.

– Ну а о детстве вы могли бы рассказать?

– Мог ли я рассказать о детстве? Пушкин сказал: «Воспоминаниями о детстве литературу не обогатишь». Сказал иронически. Конечно, воспоминания о детстве Толстого, Аксакова, и других замечательных русских писателей… Они обогатили литературу. Пушкин особый смысл вкладывал в эту фразу. Но дело в том, что детство – это страна, очень большая страна. И если я войду в эту страну (моё ли детство, ваше), мы из неё будем целый день выбираться. Поэтому какое-то другое, более лёгкое состояние, и то, что мы увидим в нашем разговоре, это обязательно возникнет.

Мне один литератор сказал: «Как ты хорошо помнишь детство». Я его помню очень хорошо. Помню, как босыми ногами ходил по засохшей от зноя глине… – я помню каждый шаг, каждый куст, каждый изгиб реки – я всё это помню. Летом – река, а зимой книги. Ну, и, конечно же, всё остальное.

– Хорошо. Давайте не о детстве, если для вас это такая волнительная тема.

– Она не волнительная. Это просто огромная страна. Какие ещё вопросы?

– Расскажите, как вы пришли в поэзию, откуда, как, возник ваш поэтический дар? Кто вам помог? Или вы до всего дошли сами?

– Это очень интересный вопрос, но я не знаю, будет ли он интересен читателям? Когда я пишу стихи, я вообще не думаю о читателе. Вот, например, когда я писал «Золотую блесну», у меня перед глазами постоянно возникал другой её подзаголовок «Книга радости и утешений. Книга для избранных».

Первые стихи у меня возникли на Урале, в самом раннем детстве. Как рассказывала мать, вся семья сидела во дворе, был июньский день. И я, откинувшись, глядел в небо, и произнёс: «Ой, как много неба!» И тогда мать сказала: «Я родила поэта». А я, потрясённый небом, пронёс к нему такое отношение на всю жизнь.

– А сколько вам было лет?

– Да года три-четыре. Уже тогда я пытался писать стихи. Но это мимолётное. А когда я осознанно стал писать стихи и их записывать, мне было лет 13–14. Естественно я их никому не показывал, не зная, что я живу в стране, где все пишут стихи. У меня есть об этом такие строчки:

В огне шумит родная тьма.

Она страшнее, чем свобода –

Нигде такого нет народа,

Чтоб от стихов сходил с ума.

Министр поэму ночью пишет,

Строчит стихи Герой труда.

ЗЭК на стекло в бараке пишет:

«В проталине горит звезда…»

Это удивительная в народе необходимость самовыражения, период выражений высоких состояний, и соответствующий этому замечательный язык: ритмичный, очень эластичный, глагольный, с огромными возможностями рифмовать…

Как мне сказал болгарский поэт Владимир Левчев: «Ты не представляешь, какой ты счастливый человек – ты говоришь на русском языке».

Да, русский язык создан для поэзии.

Естественно, что я тоже сочинял стихи. Но сейчас произошло то, что происходит. Я, имею в виду дибилизацию молодого населения нашей несчастной страны. Молодёжь в массе отвернулась от поэзии. А дибилизация происходит, и это очевидно! Как можно было убрать из школьной программы астрономию?! (Правда, говорят, что сейчас вернули.) Значит, была изъята из сознания Вселенная. Вселенная изъята, предложено горизонтальное мышление. А что такое горизонтальное мышление без вертикального? Значит, ты будешь получать столько-то через несколько лет, порабощение банковской картой, где тебе тоже будут увеличивать твои накопления, плюс порабощение мобильным телефоном, который украл у человека одиночество, задумчивость, украл фантазии, украл мечты – нет времени у него мечтать. Я уже не говорю о женской половине молодого населения страны. Исчезла мечтательность в глазах у юности, я не вижу мечтательных глаз, я не вижу сверкающих глаз. И я не удивлюсь, если молодой человек на вопрос матери «Какая она?» (о ужас!) так ответит о своей любимой: «У неё голубые органы зрения»…

Это очень близко, это уже произошло. Они уже подошли к этому. Я уже не говорю о поверхностных явлениях – умышленном искажении речи… что вызывает у меня отвратительную дрожь, особенно когда пренебрегают склонениями и спряжениями… Но это пройдёт, это не страшно, а вот то, что произошло с астрономией, со Вселенной… Не знаю, насколько сократили литературу и историю – думаю, что изрядно… Всё сделано в каком-то азарте обновления жизни. И в целом я называю это явление попыткой дибилизации, упрощения жизни, исчезновения тонкого мира, восторженности – это очевидно.

Это очень близко, это уже произошло. Они уже подошли к этому. Я уже не говорю о поверхностных явлениях – умышленном искажении речи… что вызывает у меня отвратительную дрожь, особенно когда пренебрегают склонениями и спряжениями… Но это пройдёт, это не страшно, а вот то, что произошло с астрономией, со Вселенной… Не знаю, насколько сократили литературу и историю – думаю, что изрядно… Всё сделано в каком-то азарте обновления жизни. И в целом я называю это явление попыткой дибилизации, упрощения жизни, исчезновения тонкого мира, восторженности – это очевидно.

– А вам приходилось глубоко изучать поэзию?

– Боже упаси! У меня в изголовье стояли книги. А мы жили бедно, даже очень бедно: полунищая учительская семья. Но отец, не доедая, на сэкономленные деньги, купил несколько сотен книг. Отец подписался на Пушкина, Толстого, Чехова, Гоголя… И все эти книги стояли у меня в изголовье. Была и поэзия. Но стихи я читать не любил – любил писать. И это тоже естественное состояние в 14–16 лет.

А вот осознание поэзии… Я пришёл к нему не сразу, благодаря замечательным моим учителям («учитель» – прекрасное слово, и не надо от него отходить). Они меня ничему не учили, они говорили, а я просто слушал.

Я приехал в Минск, и там, в литературном журнале «Неман» были напечатаны мои первые стихи. Их поддержал Георгий Берёзкин – критик, с очень трудной судьбой: перед войной тюрьма, потом фронт, стремительное наступление немцев, плен, бегство… Он прибежал в военную часть, всё рассказал командиру полка, и тот поверил ему: «Берёзкин – воюй!» И Берёзкин прошёл всю войну, вернулся… и опять лагерь…. И лишь в 53-м вернулся в Минск. Это был человек с таким волчьим осязанием и обаянием слова! Он не прощал никакой фальши. И вот этот замечательный, умный, весёлый человек стал моим первым учителем. Но я как-то быстро оволчался, стал сам по себе, а в Москве как бы подучивался…

– А как вы попали в столицу?

– Я поступил в литинститут, бросив педагогический. Вначале два года учился на заочном отделении, потом перевёлся на очное. И в литинституте познакомился со Слуцким, который очень хорошо меня принял, а ко второй моей книге «Лодка» написал рецензию «Лодка, плывущая далеко». Она была опубликована в журнале «Знамя». То же самое он сделал и для следующей моей книги «Фортуна». А перед этим была рецензия от Квятковского, автора «Поэтического словаря». Берёзкин меня спросил: «Квятковский… ты знаешь кто это такой?» И ответил: «Это замечательный, уникальный в литературе человек, эрудит в поэзии. Тебе страшно повезло».

А потом была дружба с Александром Петровичем Межировым. Я уже находился в том состоянии, в котором прибываю до сих пор – не зависим, и нигде не служу. Эта дружба, это общение с этим замечательным поэтом мне дала очень многое – главное: понять себя.

– А если вернуться чуть-чуть назад. Расскажите о таком факте из своей биографии, как ваши стихи читали на Красной площади?

– Я сам читал.

– А как это произошло?

– Это случилось, когда началась полоса обновления. Мне позвонили. Во главе страны стоял уже Горбачёв. И пригласили меня выступить.

– А в юношеские годы вы не читали?

– Нет, что вы! Это было осенью 87-го года. Уберите этот вопрос. Он не интересен. Он интересен в другом смысле. Знаете, в каком?

Я любил выговаривать стихи. Дома у меня не было такой возможности, потому что нас было пятеро в двухкомнатной квартире. Потом появилась ещё одна комната, когда мы стали жить без соседей. Но всё равно я не мог дома вслух читать свои стихи. И тогда я уходил на берег Днепра, на городскую кручу, и уже по дороге, в темноте, весной или осенью начинал выговаривать свои стихи. Это были свободные ритмы. Иногда в эти моменты у меня появлялась блуждающая рифма. Я никогда и нигде не слышал такого определения, как «блуждающая рифма». Мне кажется, что этот поэтический оборот придумал я. Но вскоре я перешёл, как говорится, в строгую поэтику. И тем не менее я обнаружил блуждающую рифму в «Слове о полку Игореве». Но она меня не отпускала, и я её использовал в своих стихах в начале 70-х. Да, и сейчас иногда возникает. И это не умышленно. У меня могут возникнуть три-четыре зарифмованные строчки, и вдруг возникает блуждающая рифма, и не нужна здесь четвёртая строка. Вот смотрите:

Мои глаза глядели очень

Непостижимой белой ночи.

Я подумал – не земной.

В оцепененье непонятном

На камне я сидел прохладном

И только отблеск золотой

По озеру скользил уныло,

А солнце всё не заходило.

Вдали звенела тишина.

А над лесами, Аввакум,

Прозрачный, двигался по небу,

И севера застывшее отчаяние

Сквозило у него в глазах.

Вы видите, как рифмованный стих плавно перешёл в нерифмованный? Я и сам это заметил не сразу. Встал, а потом думаю: что же я написал? Ага, вот что! Рифмованный стих разогнался настолько, что держал всё остальное. И дальше я просто отказался от рифмы, так как она была уже не нужна. Это инерция рифмованного стиха, который переходит в нерифмованный.

Вы видите, как рифмованный стих плавно перешёл в нерифмованный? Я и сам это заметил не сразу. Встал, а потом думаю: что же я написал? Ага, вот что! Рифмованный стих разогнался настолько, что держал всё остальное. И дальше я просто отказался от рифмы, так как она была уже не нужна. Это инерция рифмованного стиха, который переходит в нерифмованный.

Если в поэзии происходят какие-то новации, то я считаю, что это не особое достоинство. Ценность поэзии в самой поэзии, а не в новации. И если я что-то принёс в русскую поэзию, так вот только это. И слава Богу, что этого никто не замечает. Это прекрасно, потому что естественно. Значит, это не новация, а расширение возможностей стихосложения в конце 20-го – в начале 21-го века.

– А стихи у вас сразу рождаются или делаете черновики, откладываете их на потом?

– Не знаю. И так и сяк – по-разному. Иногда что-то провисает в пространстве и ждёт своего времени.

Вот молодые поэты начала 80-х. У них была небольшая попытка изменить поэтику стиха. Один из них – мой хороший приятель Виктор Коркия. Виктор иногда говорил, что он и его друзья – метаморфисты. На что я ему ответил: «Вы что? Какие метаморфисты? Если на то пошло, то вы метаформисты без метафор, а потом, разве не понятно, что любая групповщина в литературе: метаформисты, акмеисты, символисты… это игра по молодости лет. А потом самостоятельное определение, если ты поэт. Тебе это дано и предназначено. Сильные никогда не сбиваются в стаи. Вы можете спросить: «А как же поэты Серебряного века? Они же принадлежали разным течениям?» Да ничему они не принадлежали! Каждый принадлежал самому себе. А это была чистая формальность. Тогда это было модно. Какое отношение к этим течениям имеет Ахматова, Есенин, Пастернак? Да никакого! Они были личностями – и всё!

– Игорь Иванович, сейчас я хочу подойти к главному своему вопросу, который меня очень интересует: как вы замахнулись на «Слово о полку Игореве»? До вас его переводила масса замечательных поэтов. Там и Жуковский, Заболоцкий, Майков… Вам не страшно было войти в эту компанию и сделать свой вариант перевода?

– Почему так робко звучит этот вопрос? Это точный поэтический перевод. И это прежде всего. И я вообще об этом не думал – страшно или не страшно. А вот необходимость этого перевода для меня была очевидной. И вот почему. Переводов много. Но когда я перечитал «Слово…», а вдохновила меня на это прочтение замечательная публикация в журнале «Юность» Андрея Чернова.

– Андрей Чернов… Извините, не знаю…

– Да вы что! Это известный исследователь, толкователь «Слова…», поэт. Он сделал свой оригинальный перевод «Слова…», освежил, возвратил к нему интерес. Я с некоторым волнением и удивлением прочитал его статью… Что касается его перевода, то я согласен с большинством читателей: он расшифровал все «тёмные» места в «Слове…». И эта работа просто изумительная. Однако всё, что касается всего перевода, то я с ним во многом не согласен.

Тогда я открыл «Слово о полку…» (я даже не помню, чей это был перевод, прозаический, дословный, но только не Дмитрия Сергеевича Лихачёва) и рядом положил оригинал. Стал читать, сравнивать и пришёл к выводу, что я обязан сделать свой перевод. Потому что похожими ритмами я в юности пытался на Днепровской круче сочинять свободные, (нельзя сказать, что стихи), а какие-то речитативы, обращения к миру. Я даже не знаю, как это назвать, но это было ритмическое самовыражение, ритмическое обращение к Человеку и человечеству. И вот та стилистика, которая возникла сама по себе, когда я начинал в 16–17 лет, свободная текучая речь, ритм кнута, который по мокрой траве тянется за пастухом. Извилистость речи «Слова о полку Игореве» оказалась для меня такой лёгкой и доступной, что я подумал: кто же, как не я! Сел, и за два месяца сделал перевод.

И мне легко было читать оригинал, что я с наслаждением делал. Там, в древнерусском языке имеется много элементов из белорусского и украинского языков, которые сохранились. Недаром же историк Соловьёв считал, что автор «Слова о полку…» Хадына – это белорусская фамилия. С мнением историка согласны многие исследователи, которые занимаются этой темой. Они предположили, что он родом из тех мест, которые вошли в состав Белоруссии, хотя Белоруссии тогда ещё не было, а были княжества: Полоцкое, Минское, Грозденское, Туровское…. И то, что Хадына из тех краёв, имеется много подтверждений.

И я взял ритм Хадыны, который больше всего меня волновал, так как ни в одном из переводов он не был полностью сохранён. Это всё равно, что ритм реки. Его живая, свободная, текучая и в то же время строгая устремлённость в пространство. Он то сужался, то расширялся, как плёсы, он захватил меня целиком и полностью. Мне с ним было легко и вольно.

К сожалению, я не увидел ни одного его соответствия во всех переводах. Даже у Жуковского. Он терял местами и ритмику, и, главное, созвучие. Он местами терял глаголы, потому что нет адекватной однозвучности в современном русском языке. Я их местами находил, а там, где терял, находил нечто рядом, не нарушая общую структуру текста.

Вот у Заболоцкого очень строгое переложение, замечательное, но оно на тему «Слова о полку…». Потому что перевод сделан в строгом размере, с рифмами, но это только пересказ, соблюдение ритмического размера.

У других? У кого силёнок не хватило, у кого не хватило гибкости.

Вы говорите «страх». Да какой там страх! «Слово…» не имело настоящего поэтического перевода. И когда я впервые приехал в Ленинград к Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, у него блестели глаза, и он сказал… (я не буду повторять все те слова, сказанные мне с любовью по поводу моего перевода). Однако он очень высоко отозвался о моей работе.

Академик написал предисловие для журнала «Октябрь», где впервые был опубликован мой труд. Перевод выдержал много изданий, вошёл в школьные учебники. Издательство «Просвещение» в середине 80-х выпустило книгу «Слово о полку Игореве». Она вышла в серии «Школьная библиотека». В ней были опубликованы переводы Жуковского, Заболоцкого, естественно, дословный, очень точный перевод Дмитрия Сергеевича и мой. Тираж этой книги составил миллион экземпляров! Но главное, это было то упоение, которое я испытал, работая над переводом, это была моя стихия. Я решал те задачи, которые до меня никто не мог решить…

Вот разберём подробно такую потерю созвучия: «На Каяле и кают». На Каяле Игорь потерял свою дружину, а дальше тут и немцы, и венедиции, и грецы, и моравы. И все они поют славу Святославу. И вот такая внутренняя рифма, лёгкое созвучие «На Каяле – кают» исчезло. А в переводе на современный русский язык: кают – корят. Несколько месяцев я думал, как зарифмовать это созвучие. Но в «Слове…» нет в современном понимании классической рифмы – это же текучий размер! И таких мест достаточно в тексте. Это всё равно, что круги и всплески на реке. Они возникают в разных местах, но создают впечатление живой реки.

И я нашёл! Добавил только одну букву «и», характерную для «Слова о полку…». И у меня получилось: «И корят князя Игоря!». Я очень бережно относился к переводу, постоянно правил и сближал свой текст с оригиналом.

Потери были неизбежны, но если я терял в одном месте, то в другом должен был возместить «круги» и «всплески», создать звуковой мираж в духе автора.

Вот вам другой пример. Возьмём оригинал:

А пловцы неготовами дорогими

побегоша к Дону великому.

Крычать телеги в полунощи

рци лебеди роспужени.

В дословном переводе пропадает пронзительное слово «рци», передающие скрип тележных осей в ночной степи. Рци – это на современный лад «словно», «будто».

Кто-то перевёл его иначе. Моё дело – ритм, след, звук. Любой ценой, даже «затемняя» смысл, я решил сохранить это далеко слышимое, не смазанное, скрипучее слово. И вот что из этого получилось.

А пловцы неезжеными дорогами

побежали к Дону великому.

– Рци! –

скрипят телеги в полуночи

будто лебеди растревоженные.

И вот такие тонкие моменты сразу уловил Лихачёв. Вот почему он так высоко отозвался о моём переводе. И вот после того, как перевод напечатали, я ещё пять лет уточнял, находил новые вкрапления, чтобы максимально сблизить его с оригиналом. Это было для меня естественным состоянием, – «Слово…» меня долго не отпускало. К его переводу я был готов с юности.

И вот такие тонкие моменты сразу уловил Лихачёв. Вот почему он так высоко отозвался о моём переводе. И вот после того, как перевод напечатали, я ещё пять лет уточнял, находил новые вкрапления, чтобы максимально сблизить его с оригиналом. Это было для меня естественным состоянием, – «Слово…» меня долго не отпускало. К его переводу я был готов с юности.

– Но вы не только переводили «Слово…», но, видимо, продолжали писать стихи?

– Конечно! Меня увлекли глаголы. А глаголы были строгого русла. Вот моя книга «Фортуна» написана строгими классическими размерами. Это очень «глагольная» книга. В ней особое течение, стремнина, если её суть перевести на речной язык.

– Вы получили Государственную премию. Вам её дали за перевод «Слова…»?

– Нет. За перевод я получил Царскосельскую премию. А Государственную – за книгу, в которой были новые стихи. Например, «Жалоба счастья».

Руки болять! Ноги болять!

Клевер скосили. Жито поспело.

Жито собрали. Сад убирать.

Глянешь, а греча уже покраснела.

Гречу убрали. Лён колотить.

Лён посушили. Сено возить.

Сено сметали. Бульбу копать.

Бульбу убрали. Хряка смолить.

Клюкву мочить. Дровы пилить.

Ульи снимать. Сад утеплять.

Руки болять! Ноги болять!

Видите – одни глаголы, и ничего больше. Но это стихотворение знают.

Видите – одни глаголы, и ничего больше. Но это стихотворение знают.

Однажды мне в дверь позвонил электрик. Простой, кучерявый, полный, весёлый человек. Он пришёл отключить свет за неуплату электроэнергии. Я спросил, а нельзя ли это дело отложить на пару дней? Я сделал это по небрежности. В ответ он спрашивает: «А вы имеете отношение к поэту Шкляревскому?» Отвечаю: «Ну, вроде бы это я… или его тень». «Ох! Какие вы стихи пишете!» И прочёл мне на память «Жалобу счастья». Это был такой подарок! Он оставил свет и в доме, и в душе.

– Это правда, что вы потратили всю Государственную премию на посадку леса?

– Да, я весь гонорар превратил в два леса. Вроде бы они были посажены по местам, где происходили события, описанные в «Слове о полку…», но это не совсем так. Один лес посадил на Припяти, которая пострадала после Чернобыля. Местами там было мощное выпадение радиоактивных осадков. Я посадил лес в чистом месте, возле небольшого городка Петрик. Там было голое поле, а теперь на девяти гектарах возник роскошный, живой, весёлый, с птицами лес. Местные там собирают грибы и ягоды.

– А какие деревья? Берёзы?

– Нет. Как сказал лесник: «Всё растёт в хаотическом порядке». Берёза, ёлка, сосна, осина – всё вместе посажено. Весёлый, смешенный лес прижился на берегу Припяти. Вот такое прекрасное зелёное пятно появилось на географических картах.

А второй – недалеко от Чернигова. Там место пониже, потому и прижился похуже, но стоит!

(От себя отмечу – В. Л., что возле этих лесных массивов вкопаны столбики с табличкой: «Этот лес посажен поэтом Игорем Шкляревским).

– А вы не считали, сколько у вас вышло книг?

– Какое это имеет значение? Много. Я не считал. Сейчас я не издаю и не хочу. В последний раз это было лет десять назад. Не хочу, потому что 500 экземпляров – это не книга. Это вроде школьной стенгазеты. И сколько экземпляров этой книги попадёт в руки читателю?

– Мне поэт Николай Старшинов рассказывал, что он брал из тиража 500 экземпляров лишь для того, чтобы раздарить книгу хорошим людям.

– Это смешно. В стране, где полтора миллиона читателей ещё не отвадили от поэзии… Издание сейчас книги – это самообман, имитация литературы. Я не хочу в ней участвовать. У меня первая книга в Москве вышла тиражом 10 тысяч, а потом выходили и в 20, и в 40, и в 50 тысяч экземпляров. А перед этим печатали подборку в литературных журналах, в «Литературной газете». К примеру, тогда тираж журнала «Юность» составлял 2,5 миллиона экземпляров. Мои стихи выходили к читателю, их читали во всей стране. А сейчас… что это за издание в 500 экземпляров? Если я сейчас по традиции публикуюсь в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», то я знаю, что у них есть выход в интернет, и там их прочтут. А книгу?

– Игорь Иванович, на сайт нашего альманаха «45-я параллель» ежедневно заходят до двух тысяч человек…

– Это хорошо, и это мало… это щепотка соли…

– Но если ежедневно до двух тысяч, а в месяце 30 дней… На некоторых других литературных сайтах и того меньше…

– Всё равно ерунда. Нет-нет, я ни в коем мере не умоляю значение вашего альманаха. Вы занимаетесь благороднейшим делом. И дай вам Бог расширить своё пространство, найти нового читателя, но всё равно это капля… Это замечательно, что вы пришли ко мне, что мы говорим о поэзии, о «Слове…», а не о мамоне… Вячеслав. Да ещё с вашим именем и отчеством, Вячеслав Игоревич, уместно говорить о «Слове о полку…». Я вам очень благодарен за то, что вы пришли ко мне.

– Но, Игорь Иванович, есть ещё вопросы…

– Задавайте.

– «Золотая блесна». Такая удивительная проза, захватывающая, ни на что не похожая. Как? Откуда? Почему? Я даже не знаю с чем сравнить. Мои знакомые, которым я рекомендовал её прочитать, говорят: «Как быстро всё заканчивается. Хотелось бы продолжения».

– Так её надо перечитывать. Там же нет сюжета. И у них будет ощущение, будто читают в первый раз. Я абсолютно в этом уверен.

Что я могу сказать о «Золотой блесне»? Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачёв мне сказал: «Игорь Иванович, напишите прозу. Вы просто обязаны это сделать», И вот тогда я задумался. Как это сказано у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»

Так вот «Золотая блесна» выросла из эссе. Я был членом редколлегии «Российской охотничьей газеты», и время от времени я в ней что-то печатал. В ней появилось моё эссе «Золотые круги на воде, или история нахлыста». Потом Алексей Алёхин, главный редактор журнала «Арион», замечательный человек, который самозабвенно служит поэзии, взял и перепечатал его у себя. Вскоре раздался телефонный звонок из Праги с радиостанции «Свобода». Звонил критик и поэт Игорь Померанцев. Он представился, и сказал, что прочёл моё эссе, а потом добавил: «Я вспомнил о существовании русской литературы». Мне было очень радостно, и отрадно это слышать, за что я ему весьма признателен.

И вот мне захотелось продолжить это эссе, и я как-то не заметил, как оно переродилось в «Золотую блесну». Меня в ней увлекло показать сонм почти неуловимых состояний человека, которые трудно, а часто и невозможно передать словами. Я испытывал чувство упования от той своей жизни на природе: хождению по лесу, добыванием еды, ловле… Я собрал свои силы, силы радости и благодарности. Я хотел написать такую книгу, чтобы обрадовать читателя. Вообще радость написать труднее, чем трагедию. Любую трагедию, да ещё сюжетную написать легко. Или ужасы. Они сами пишутся – ужасы. А описать радость очень трудно. Это удавалось немногим в мировой литературе. Пушкину – очень часто, Александру Дюма в «Трёх мушкетёрах, или 20 лет спустя», Марк Твену… Но таких книг, которыми можно упиваться, очень немного.

И вот мне захотелось продолжить это эссе, и я как-то не заметил, как оно переродилось в «Золотую блесну». Меня в ней увлекло показать сонм почти неуловимых состояний человека, которые трудно, а часто и невозможно передать словами. Я испытывал чувство упования от той своей жизни на природе: хождению по лесу, добыванием еды, ловле… Я собрал свои силы, силы радости и благодарности. Я хотел написать такую книгу, чтобы обрадовать читателя. Вообще радость написать труднее, чем трагедию. Любую трагедию, да ещё сюжетную написать легко. Или ужасы. Они сами пишутся – ужасы. А описать радость очень трудно. Это удавалось немногим в мировой литературе. Пушкину – очень часто, Александру Дюма в «Трёх мушкетёрах, или 20 лет спустя», Марк Твену… Но таких книг, которыми можно упиваться, очень немного.

И вот тогда я сел за эту книгу. Однако я думаю, что «обычный» читатель многого в ней не заметит, но «тонкий» обязательно заметит. Вот, допустим, что пришло на ум (читает по памяти – В. Л.): «Вот я подхожу к реке и чувствую спазмы в горле. Вода на меня иногда так сильно действует, что случается отдышка. Шумит порог, возникает радостное возбуждение. На срезе дня я вижу годовые кольца, полный круг Земли, – так глубоко проникло в древесину вращение миров».

Это состояние мне было продиктовано свыше. И они возникали за минуту, за мгновение, прежде чем я хотел о них написать. Это совсем другая проза, и она написана по другим, если так можно сказать, законам литературных жанров. Она – не имеет жанра, и ей не нужен увлекательный сюжет.

Сюжет – это шомпол, это шпиговальная игла. События нанизываются – и получается очень вкусный шашлык. Я захотел написать так, чтобы у меня не было этого металлического сюжетного стержня, чтобы всё держалось само по себе. И, кажется, это получилось. Ну вот и всё…

– Нет, не всё! Игорь Иванович, а чтобы вы могли пожелать поэтам, которые живут на периферии?

– В Провинции (я пишу это слово с большой буквы) живут поэты, которые не уступают столичным поэтам. Им только нужно больше мужества и бескорыстия, чтобы сохранить верность поэзии. В своё время я издал книгу «Провинциальные поэты». В ней собралось столько поэтов удивительной силы, с пронзительными стихами, с чистейшим языком. Вот, допустим, Владимир Пучков из Владимира.

Ходит ворон – чёрный князь

По комкам замёрзшей глины.

Воду твёрдую клюёт,

ничего не понимая.

А над ним зима поёт страшно,

как глухонемая…

Самое удивительное, что они есть, и вслед за ними идут другие. Они живут в тяжелейших условиях, как в своё время говорил Александр Сергеевич Пушкин. Они живут, они пишут, они прорастают, как ивы, как берёзы на карнизах, трещинах в скалах. Бывает на крыше какого-нибудь старого собора или церквушки прорастает берёзка. А бывает, что деревце запустило корни в старом доме через водосточную трубу и дотянулось до земли, и тянет из неё, и цветёт.

Вот это и есть наша замечательная провинциальная поэзия. Имён много. Имена, которые стоят неожиданно и освежающе, необходимые сегодня имена. И никакая мамона их не победит. Никогда!

Д. С. Лихачёв сказал: «Россия без литературы перестанет быть Россией. А прежде всего без поэзии. Это просто будет совсем другая страна».

А что сейчас происходит с нашей молодой поэзией? Чем хуже, чем тяжелей условия, тем она талантливее. Это знамение. Это ответ на жизненное упрощение времени…

– Вот теперь всё…