Поэты об интимном.

От царя Соломона до Юрия Лукача

4*

Подборку интимной поэзии Серебряного века открываем знаменитым стихотворением «Хочу» Константина Бальмонта из сборника «Будем как солнце»:

Подборку интимной поэзии Серебряного века открываем знаменитым стихотворением «Хочу» Константина Бальмонта из сборника «Будем как солнце»:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,

Из сочных гроздий венки свивать.

Хочу упиться роскошным телом,

Хочу одежды с тебя сорвать!

Хочу я зноя атласной груди,

Мы два желанья в одно сольём.

Уйдите, боги! Уйдите, люди!

Мне сладко с нею побыть вдвоём!

Пусть будет завтра и мрак и холод,

Сегодня сердце отдам лучу.

Я буду счастлив! Я буду молод!

Я буду дерзок! Я так хочу!

Как ни грозно сии строки звучали в оны годы, нам представляется, что они – всего-навсего декларация, своего рода протокол о намерениях. Хочешь быть дерзким – будь, хочешь свивать венки – свивай, хочешь упиться роскошным телом (вот оно – влияние Овидия тире Лермонтова!) – упейся в конце концов! Но зачем же стулья ломать? Те, кто могут, – упиваются, но в тишине, но в тайне, а те, кто только хочут, – слагают о своём несбыточном желании громокипящие строфы. На откровенно декларативный характер произведения наводят и имеющиеся в нем логические нестыковки. Автор ненароком путает естественный порядок вещей, предполагающий вначале срывание роскошных одежд, а только потом экзерсисы и арабески с пышным телом. Анемичная революцьонность стишка, похоже, заключается исключительно в том, что его лирический герой мечтает именно о содранном белье, тогда как далее говорится о взаимном желании и сладости свидания. А при  обоюдной благорасположенности зачем же крошить в капусту предметы женского туалета?

обоюдной благорасположенности зачем же крошить в капусту предметы женского туалета?

Чуть ли не зеркальным двойником сих псевдоэротических строк (в женском, естественно, ключе) стало нижерасположенное стихотворение Мирры Лохвицкой, также исполненное декоративных «восторгов» и «экстазов»:

Я жажду наслаждений знойных

Во тьме потушенных свечей,

Утех блаженно-беспокойных,

Из вздохов сотканных ночей.

Я жажду знойных наслаждений,

Нездешних ласк, бессмертных слов,

Неописуемых видений,

Неповторяемых часов.

Я наслаждений знойных жажду,

Я жду божественного сна,

Зову, ищу, сгораю, стражду,

Проходит жизнь, – и я одна!

Ненатуральность чувств, испытываемых героиней, подчеркиваются и взаимозаменяемостью трёх слов, повторяющихся в начальных стихах каждой строфы. К счастью, Мирра Александровна не была математиком, посему упустила из вида, что факториалом тройки является число 6 (полученное путем последовательного перемножения 1, 2 и 3), иначе бы стишок мог бы стать двое длиннее (я знойных наслаждений жажду.., я наслаждений жажду знойных.., я знойных жажду наслаждений...).

Однако в отличие от мужского аналога женские стихи завершаются всё-таки на драматической ноте, а это значит, что Лохвицкая была не такой грезёркой, как её более знаменитый собрат по перу.

Ещё одно стихотворение Бальмонта является не столько любовной лирикой, сколько мечтой эстествующего поэта об идеальной возлюбленной.

Она отдалась без упрёка,

Она целовала без слов.

– Как тёмное море глубоко,

Как дышат края облаков!

Она не твердила: «Не надо»,

Обетов она не ждала.

– Как сладостно дышит прохлада,

Как тает вечерняя мгла!

Она не страшилась возмездья,

Она не боялась утрат.

– Как сказочно светят созвездья,

Как звёзды бессмертно горят!

В самом деле: что ещё надо популярному стихотворцу от женщины? Чтобы была безотказной, не требовала любовных клятв, безбоязненно грешила, измену возлюбленного восприняла, как должное, да при этом ещё и помалкивала! Нам сдается, сей стишок сочинился автором ради вящего соблазнения поэтически поэтизирующих дам, каковые, несмотря на свою возвышенность и податливость, никак не соблазнялись, хоть ты им кол на голове теши!

В реальной жизни, то есть опять же на словах, Константин Дмитриевич был парнем хоть куда. Когда однажды Марина Цветаева прочла при нем свою изумительную «Свободу»:

В реальной жизни, то есть опять же на словах, Константин Дмитриевич был парнем хоть куда. Когда однажды Марина Цветаева прочла при нем свою изумительную «Свободу»:

Из строгого, стройного храма

Ты вышла на визг площадей...

– Свобода! – Прекрасная Дама

Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, –

Обедня ещё впереди!

– Свобода! – Гулящая девка

На шалой солдатской груди, –

поэт подошёл к поэтессе с тем, чтобы попенять ей: «Мне не нравится твоё презрение к девке! Я обижен за девку! Потому что (блаженно-заведённые глаза) иная девка...» На что блистательная Марина Ивановна мгновенно отреагировала: «Как жаль, что я не могу тебе ответить: “Как и иной солдат”...»

Сама же Цветаева оставила не слишком много поэтического материала по интересующему нас предмету (просим опять же учесть невеликие закрома нашей скудной памяти). Приведём разве что стихотворение:

Здравствуй! Не стрела, не камень:

Я! – Живейшая из жён:

Жизнь. Обеими руками

В твой невыспавшийся сон.

Дай! (На языке двуостром:

На! – Двуострота змеи!)

Всю меня в простоволосой

Радости моей прими!

Льни! – Сегодня день на шхуне!

– Льни! – на лыжах! – Льни – льняной!

Я сегодня в новой шкуре

Вызолоченный, седьмой!

– Мой! – и о каких наградах

Рай, когда в руках, у рта –

Жизнь: распахнутая радость

Поздороваться с утра!

Надо полагать, не только поздороваться, если, конечно, верно дешифровать обоюдоострый смысл данного поэтического высказывания и вовремя вспомнить об ослепительной яркости утренних – выспавшихся! – объятий.

Надо полагать, не только поздороваться, если, конечно, верно дешифровать обоюдоострый смысл данного поэтического высказывания и вовремя вспомнить об ослепительной яркости утренних – выспавшихся! – объятий.

Самым нежным из «всего, что сказано о любви», Марина Цветаева считала стихотворение Анны Аматовой:

По твёрдому гребню сугроба

В твой белый, таинственный дом,

Такие притихшие оба,

В молчании нежном идём.

И слаще всех песен пропетых

Мне этот исполненный сон,

Качание веток задетых

И шпор твоих легонький звон.

Стихи в самом деле замечательные, но не столько об интимном, сколько о преддверии к нему – пока ещё не совсем исполненный сон лирической героини. Слава Богу обладатель шпор ведёт даму в свой дом, а не как Лермонтов – незнамо куда, где «не тепла ... светлица» и «не мягка постель» Конечно, влюблённая парочка собирается там не книжки друг другу читать, но и читать тоже, ведь оба поэты, и надо же о чём-нибудь говорить до и после.

Вообще интересно, что лучших русских стихотворцев любовная лихорадка охватывала именно зимой. Можно подумать, именно об эту студёную зимнюю пору им физически не хватало телесного тепла. Возьмите хотя бы Бориса Пастернака. По молодости лет он якобы намеревался в феврале

Вообще интересно, что лучших русских стихотворцев любовная лихорадка охватывала именно зимой. Можно подумать, именно об эту студёную зимнюю пору им физически не хватало телесного тепла. Возьмите хотя бы Бориса Пастернака. По молодости лет он якобы намеревался в феврале

...достать чернил и плакать,

Писать о феврале навзрыд, –

а в зрелые годы, в стихотворении «Зимняя ночь», всё-таки проговорился, чем он, собственно говоря, занимался в предвесеннем месяце.

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озарённый потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Правда, нам могут возразить, что это были разные феврали и что днём – стихи, а ночью – «жар соблазна», но сути дела это не меняет – ни одно слово у подлинного поэта не бывает случайным. А ситуация с Пастернаком опять же напоминает лермонтовскую: съёмный дом, где «то и дело» «на свечку дуло из угла» И так продолжалось весь месяц вплоть до марта, в самом начале которого дама, вполне возможно, простудилась, а взимопересечения рук и ног были отложены до её полного выздоровления или до другой дамы. Более того, высказанные в стихотворении отношения высокими, как ни крути, не назовёшь. На это как раз и указывают сплошные авторские «скрещенья» Относительно скрещивающихся рук и ног всё ясно, «судьбы скрещенья» – это чистая риторика, а вот о телесном слиянии душ не сказано ни слова. И это весьма соответствует – и данному виршу, и его автору.

Ведь именно из неуемной пастернаковской тяги к регулярно падающим башмачкам и восковым слезам, капающим на платье, и произошёл эпистолярный – а вслед за ним и натуральный, – разрыв между ним и полувлюблённой в него Цветаевой. В ответ на сетования Бориса Леонидовича по поводу искушений, которым он подвергается, оставаясь один на всё лето в городе, Марина Ивановна ответила резкой отповедью: «Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдёт с рабочим, все мужчины идут с девками, все поэты» (Дабы вместе с Цветаевой нас не обвинили в презрении к гегемону, скажем, что речь идёт не о нынешних представителях передового класса, а о тогдашних, ещё не имевших высшего образования). Но, это к слову.

Зимней страстью обуян и лирический герой стихотворения Александра Блока «На островах», подтверждающий, между прочим, исключительно точное замечание Цветаевой о поэтах и девках:

Зимней страстью обуян и лирический герой стихотворения Александра Блока «На островах», подтверждающий, между прочим, исключительно точное замечание Цветаевой о поэтах и девках:

Вновь оснежённые колонны,

Елагин мост и два огня.

И голос женщины влюблённый.

И хруст песка, и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,

Летят у полости саней.

Но, не таясь и не ревнуя,

Я с этой новой – с пленной – с ней.

Да, есть печальная услада

В том, что любовь пройдёт, как снег.

О, разве, разве клясться надо

В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю

И в строгой четкости моей

Уже в покорность не играю

И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра

Я числю каждый раз без слов

Мосты, часовню, резкость ветра,

Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить

Медвежью полость на лету,

И, тонкий стан обняв, лукавить,

И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,

Влюбляясь в хладные меха...

Ведь грудь моя на поединке

Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней

Её не ждёт у двери мать...

Ведь бедный муж за плотной ставней

Её не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,

Чем настоящая зовёт,

Всё только – продолженье бала,

Из света в сумрак переход...

О самой интимности речи, конечно, в данном стихотворении не ведётся, но даже оно, довольно откровенное для Блока и вообще для Серебряного века русской поэзии не совсем характерно. Была другая эпоха. Ни о чём нельзя было говорить напрямую, это считалось немодным. Только обиняками, через цепочку ассоциаций и аллюзий, нагромождая один образ на кучу других. На это обратил внимание Наум Коржавин, наблюдая стихотворение Ахматовой «Песня последней встречи»

О самой интимности речи, конечно, в данном стихотворении не ведётся, но даже оно, довольно откровенное для Блока и вообще для Серебряного века русской поэзии не совсем характерно. Была другая эпоха. Ни о чём нельзя было говорить напрямую, это считалось немодным. Только обиняками, через цепочку ассоциаций и аллюзий, нагромождая один образ на кучу других. На это обратил внимание Наум Коржавин, наблюдая стихотворение Ахматовой «Песня последней встречи»

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три, –

Между кленов шёпот осенний

Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой.

Я ответила: «Милый, милый!

И я тоже умру с тобой...»

Это песня последней встречи.

Я взглянула на тёмный дом.

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-жёлтым огнем.

Изумительные начальные строки продолжаются, по мнению Наума Моисеевича, откровенной декламационной невнятицей театрального толка: «Уж слишком “в духе времени” этот многозначительный, почти загробный голос (здесь все равно – слышащийся в ветре или слышимый сквозь ветер), жалующийся на свою переменчивую и злую (то есть не жалкую всё же, а только сложно-красивую) судьбу»

Т от же Блок много чего понаписал о неземной любви, вечной женственности и прочих за(бес)предельностях и так всё закрутил-запутал-заморочил, что тем самым задал работу не одному поколению учёных людей. И только благодаря творческому прозрению Венедикта Ерофеева нам наконец открылся великий смысл пусть всего лишь одной – зато блоковской! – поэмы «Соловьиный сад»: «Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозарённые туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, бл.дки и прогулы. ... Очень своевременная книга» А напрямую об этом поэт-символист написать не мог, только с помощью иносказаний. Хотя, по-видимому, очень хотелось.

от же Блок много чего понаписал о неземной любви, вечной женственности и прочих за(бес)предельностях и так всё закрутил-запутал-заморочил, что тем самым задал работу не одному поколению учёных людей. И только благодаря творческому прозрению Венедикта Ерофеева нам наконец открылся великий смысл пусть всего лишь одной – зато блоковской! – поэмы «Соловьиный сад»: «Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозарённые туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, бл.дки и прогулы. ... Очень своевременная книга» А напрямую об этом поэт-символист написать не мог, только с помощью иносказаний. Хотя, по-видимому, очень хотелось.

Если верить фото, Александр Блок – типичный «юноша бледный со взором горящим» из брюсовского стихотворения, однако на самом деле был он мужчина в самом соку, кровь с молоком, в полном расцвете сил. Все эти декаденты, сочинявшие стихи в духе пародии Владимира Соловьева на русских символистов:

Если верить фото, Александр Блок – типичный «юноша бледный со взором горящим» из брюсовского стихотворения, однако на самом деле был он мужчина в самом соку, кровь с молоком, в полном расцвете сил. Все эти декаденты, сочинявшие стихи в духе пародии Владимира Соловьева на русских символистов:

На небесах горят паникадила,

А снизу – тьма.

Ходила ты к нему иль не ходила?

Скажи сама!

Но не дразни гиену подозренья,

Мышей тоски!

Не то смотри, как леопарды мщенья

Острят клыки!

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь!

Ослы терпенья и слоны раздумья

Бежали прочь.

Своей судьбы родила крокодила

Ты здесь сама.

Пусть в небесах горят паникадила,

В могиле – тьма, –

так вот, все эти антихристы были за редким исключением особами крепкими, здоровыми, кряжистыми. «Да какие они декаденты! – говаривал по сему поводу Антон Чехов. – Это здоровенные мужики из арестантских рот» Слова Антона Павловича на свой лад подтверждает и Влас Дорошевич, бывший во времена оны «королём русского фельетона»: «Где декадент на виду, там беспременно в глубине сцены купец прячется. Декадент завсегда при купце состоит. Без купца декадента не бывает. ... И каждый декадент, заметьте, тем кончает, что на богатой купчихе женится. Просто для молодых людей способ судьбу свою устроить»

Приведём в пример хоть Валерия Брюсова с его знаменитым венком сонетов «Роковой ряд» Поэт вспоминает всех женщин, с коими свела его судьба, юных и не очень, разнообразно услаждавших его тернистый жизненный путь сызмлада до дней последних донца. Тут бы поэту и развернуться, выдать стихи интимнее самой интимности, а на деле выходят – «царица дней былых», «отравно-ранящая услада», «огневые строфы», «стыдливые рыданья», «безвольности ночные» и прочий декадентский вздор – такими словами охарактеризовал Лев Толстой стихи Бальмонта, когда тот по неосторожности заехал к великому старцу в Ясную Поляну читать свои чуждый-чарам-чёрно-челночные опусы. Подтверждения наших умозаключений ради приведём один сонет из брюсовского «Рокового ряда»:

Приведём в пример хоть Валерия Брюсова с его знаменитым венком сонетов «Роковой ряд» Поэт вспоминает всех женщин, с коими свела его судьба, юных и не очень, разнообразно услаждавших его тернистый жизненный путь сызмлада до дней последних донца. Тут бы поэту и развернуться, выдать стихи интимнее самой интимности, а на деле выходят – «царица дней былых», «отравно-ранящая услада», «огневые строфы», «стыдливые рыданья», «безвольности ночные» и прочий декадентский вздор – такими словами охарактеризовал Лев Толстой стихи Бальмонта, когда тот по неосторожности заехал к великому старцу в Ясную Поляну читать свои чуждый-чарам-чёрно-челночные опусы. Подтверждения наших умозаключений ради приведём один сонет из брюсовского «Рокового ряда»:

Таля

Имён любимых, памятных, живых

Так много! Но, змеёй меня ужаля,

Осталась ты царицей дней былых,

Коварная и маленькая Таля.

Встречались мы средь шумов городских;

Являлась ты под складками вуаля,

Но нежно так стонала: «Милый Валя»,–

Когда на миг порыв желаний тих.

Всё ж ты владела полудетской страстью;

Навек меня сковать мечтала властью

Зелёных глаз... А воли жаждал я...

И я бежал, измены не тая,

Тебе с безжалостностью кинув: «Падай!»

С какой отравно-ранящей усладой!

Ничем иным, как любовной риторикой, назвать данные стихи не представляется возможным. Кстати, вместо 14 положенных женских имен в сонетном венке Брюсов привёл только 13 – не сумел вспомнить всего-то одно имя из окружающих его барышень? Как известно, Валерий Яковлевич, сам родом из купеческой семьи, кончил тем, что вступил в партию большевиков. Видимо, потому что к тому времени купеческих дочек равно как и купцов с купчихами извели как потусторонний класс.

Мало кто смог в те годы удержаться от обаяния декадентщины. Среди немногих – Сергей Есенин, чьи юношеские стихи до сих пор бы пробуждали бы в мальчиках неясные желания и заставляли бы девочек краснеть от неясных желаний, кабы не интернет с телевидением и кабы нынешние девочки и мальчики вообще читали стихи.

Мало кто смог в те годы удержаться от обаяния декадентщины. Среди немногих – Сергей Есенин, чьи юношеские стихи до сих пор бы пробуждали бы в мальчиках неясные желания и заставляли бы девочек краснеть от неясных желаний, кабы не интернет с телевидением и кабы нынешние девочки и мальчики вообще читали стихи.

Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется – на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,

Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шёлк фаты,

Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.

Есть тоска весёлая в алостях зари.

Конечно, не Сергей Александрович задал тон стихотворным славословиям в честь любви в антисанитарных условиях, но и его любовно-кустовой почин, как увидим в дальнейшем, без развития не остался.

Оказался в стороне от магистральной линии тогдашней поэзии и поэт-сатирик Саша Чёрный, чьи стихи по интересующему нас предмету едва ли можно назвать подлинно интимными, но спасибо хотя бы и за них.

Оказался в стороне от магистральной линии тогдашней поэзии и поэт-сатирик Саша Чёрный, чьи стихи по интересующему нас предмету едва ли можно назвать подлинно интимными, но спасибо хотя бы и за них.

Ошибка

Это было в провинции, в страшной глуши.

Я имел для души

Дантистку с телом белее извёстки и мела,

А для тела –

Модистку с удивительно нежной душой.

Десять лет пролетело.

Теперь я большой.

Так мне горько и стыдно

И жестоко обидно:

Ах, зачем прозевал я в дантистке

Прекрасное тело,

А в модистке

Удивительно нежную душу!

Так всегда:

Десять лет надо скучно прожить,

Чтоб понять иногда,

Что водой можно жажду свою утолить,

А прекрасные розы – для носа.

О, я продал бы книги свои и жилет

(Весною они не нужны)

И под свежим дыханьем весны

Купил бы билет

И поехал в провинцию, в страшную глушь:

Но, увы!

Ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь!»

Не спеши –

У дантистки твоей,

У модистки твоей

Нет ни тела уже, ни души.

Постоял же «за честь» Серебряного века русской поэзии (в разбираемом нами смысле) серебряновековец Владимир Набоков своим стихотворением «Лилит» Это произведение до сих пор стоит особняком в русской поэзии (за мировую – не поручимся), настолько мощно и откровенно там выражено невыразимое, и хоть как-то превзойти его ещё долго никому не удастся. Как бы ни упражнялись нынешние профессионалы великого и могучего, однако выдать нечто более значительное по интимности и размаху они, похоже, не в состоянии. По признанию самого Владимира Владимировича, он написал «Лилит» чуть ли не на пари и буквально за несколько минут. Но зная склонность автора к мистификациям, всерьёз относится к его заверениям мы, конечно же, не станем.

Постоял же «за честь» Серебряного века русской поэзии (в разбираемом нами смысле) серебряновековец Владимир Набоков своим стихотворением «Лилит» Это произведение до сих пор стоит особняком в русской поэзии (за мировую – не поручимся), настолько мощно и откровенно там выражено невыразимое, и хоть как-то превзойти его ещё долго никому не удастся. Как бы ни упражнялись нынешние профессионалы великого и могучего, однако выдать нечто более значительное по интимности и размаху они, похоже, не в состоянии. По признанию самого Владимира Владимировича, он написал «Лилит» чуть ли не на пари и буквально за несколько минут. Но зная склонность автора к мистификациям, всерьёз относится к его заверениям мы, конечно же, не станем.

Я умер. Яворы и ставни

горячий теребил Эол

вдоль пыльной улицы.

Я шёл,

и фавны шли, и в каждом фавне

я мнил, что Пана узнаю:

«Добро, я, кажется, в раю»

От солнца заслонясь, сверкая

подмышкой рыжею, в дверях

вдруг встала девочка нагая

с речною лилией в кудрях,

стройна, как женщина, и нежно

цвели сосцы – и вспомнил я

весну земного бытия,

когда из-за ольхи прибрежной

я близко-близко видеть мог,

как дочка мельника меньшая

шла из воды, вся золотая,

с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,

в котором был вчера убит,

с усмешкой хищною гуляки

я подошёл к моей Лилит.

Через плечо зелёным глазом

она взглянула – и на мне

одежды вспыхнули и разом

испепелились.

В глубине

был греческий диван мохнатый,

вино на столике, гранаты,

и в вольной росписи стена.

Двумя холодными перстами

по-детски взяв меня за пламя:

«Сюда», – промолвила она.

Без принужденья, без усилья,

лишь с медленностью озорной,

она раздвинула, как крылья,

свои коленки предо мной.

И обольстителен, и весел

был запрокинувшийся лик,

и яростным ударом чресел

я в незабытую проник.

Змея в змее, сосуд в сосуде,

к ней пригнанный, я в ней скользил,

уже восторг в растущем зуде

неописуемый сквозил, –

как вдруг она легко рванулась,

отпрянула и, ноги сжав,

вуаль какую-то подняв,

в неё по бедра завернулась,

и, полон сил, на полпути

к блаженству, я ни с чем остался

и ринулся, и зашатался

от ветра странного. «Впусти», –

я крикнул, с ужасом заметя,

что вновь на улице стою

и мерзко блеющие дети

глядят на булаву мою.

«Впусти», – и козлоногий, рыжий

народ всё множился. «Впусти же,

иначе я с ума сойду!»

Молчала дверь. И перед всеми

мучительно я пролил семя

и понял вдруг, что я в аду.

Сам Набоков называл эти свои стихи абстрактной фантазией, но ничего фантастического и абстрактного, кроме навеянного сном антуража, мы в приведённых строках не находим. Мэтр, как всегда, лукавил. Ситуация, возможно, и не вполне стандартная, но дело-то житейское, и если с кем-то из представителей мужеского пола нечто подобное случалось, то это действительно не райское наслаждение. Можно достаточно долго разглагольствовать на эту щекотливую тему, но мы ограничимся сказанным, заметив только, что автору удалось, на наш взгляд, нащупать коренное отличие праматери от перводевы: Ева в отличие от своей демонической предшественницы всё-таки впускает. Впрочем, нет такой Евы, которая хотя бы изредка, время от времени не становилась сущей Лилит для своего персонального Адама. В каждой женщине, как нам представляется, в той или иной мере присутствуют обе прасоставляющие, и насколько та или иная дама осчастливит своего кавалера и тем самым будет счастлива сама, зависит, как во всякой алхимии, только от пропорций.

5

В ту пору, когда в Советском Союзе якобы не было секса, тоже, как ни странно, писали о любви и её интимной производной. Об этом, правда, подолгу, как нынче, не разглагольствовали, предпочитая любить, а не трепаться о любви, и, к слову пришлось, тогдашнее выражение «заниматься любовью» звучит теперь куда возвышеннее и даже целомудреннее нынешнего, просим пардону, «трахаться», низводящее интимное до уровня пресловутого удовлетворения жажды. Да-да, то, о чём мечтали классики большевизма, осуществилось в России как раз сейчас, в эпоху реальной «демшизы́»

Секса, вы говорите, не было? А откуда тогда брались и для кого перепечатывались на пишмашинках пресловутые половые учебники вроде «Техники современного секса» (без иллюстраций, к сожалению), каковой нам довелось подпольно прочесть в годы сексуально озабоченной юности? И это в глухой провинции! Правда, в годы озабоченной зрелости приходится признать, что чтение помогло мало. Теория в этом деле почти не стыкуется с практикой, зато благодаря практическим навыкам пришли и секс, и техника, и, что особенно ценно, своевременность.

У Владимира Маяковского (вернёмся к нашим поэтам), сочинившего про это целую поэму, ничего подходящего не обнаружилось (или мы плохо искали). «Про это» нынче вообще читать невозможно – настолько выигрышная, казалось бы, тема тонет в многословии и бессистемной метафоризации поэтического пространства. Пресловутый социалистический идеализм довершает дело. Предсмертное же стихотворение Владимира Владимировича про то, что любовная лодка разбилась о быт и что инцидент исперчен, вообще находится за гранью поэзии. Маяковский оттого, как нам представляется, и ушёл из жизни, что его звонкая поэтическая сила как-то рассосалась, рассеялась в пространстве и особенно во времени. Выяснилось, что не стоило наступать ногой на горло собственной песне ради атакующего класса. Вылизывать чахоткины плевки есть кому и кроме поэтов. Но поскольку мы обожаем Маяковского, то одну вполне гениальную и условно подходящую к нашему изложению цитату из его «Облака в штанах» всё же приведем.

У Владимира Маяковского (вернёмся к нашим поэтам), сочинившего про это целую поэму, ничего подходящего не обнаружилось (или мы плохо искали). «Про это» нынче вообще читать невозможно – настолько выигрышная, казалось бы, тема тонет в многословии и бессистемной метафоризации поэтического пространства. Пресловутый социалистический идеализм довершает дело. Предсмертное же стихотворение Владимира Владимировича про то, что любовная лодка разбилась о быт и что инцидент исперчен, вообще находится за гранью поэзии. Маяковский оттого, как нам представляется, и ушёл из жизни, что его звонкая поэтическая сила как-то рассосалась, рассеялась в пространстве и особенно во времени. Выяснилось, что не стоило наступать ногой на горло собственной песне ради атакующего класса. Вылизывать чахоткины плевки есть кому и кроме поэтов. Но поскольку мы обожаем Маяковского, то одну вполне гениальную и условно подходящую к нашему изложению цитату из его «Облака в штанах» всё же приведем.

Мама! Ваш сын прекрасно болен!

Мама! У него пожар сердца. ...

Каждое слово, даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.

Прочие поэты, как и во времена оны, писали об интимном в полном соответствии со своим темпераментом и степенью откровенности. Дмитрий Кедрин в многозначительном стихотворении под более чем оригинальным заглавием «Любовь» выразил своё недоумение:

Прочие поэты, как и во времена оны, писали об интимном в полном соответствии со своим темпераментом и степенью откровенности. Дмитрий Кедрин в многозначительном стихотворении под более чем оригинальным заглавием «Любовь» выразил своё недоумение:

Щекотка губ и холодок зубов,

Огонь, блуждающий в потёмках тела,

Пот меж грудей... И это есть – любовь?

И это всё, чего ты так хотела?

Да! Страсть такая, что в глазах темно!

Но ночь минует, лёгкая, как птица...

А я-то думал, что любовь – вино,

Которым можно навсегда упиться!

Вот уж поистине, как говаривал Антон Павлович, когда подают пиво, не следует искать в нём кофе. Лирический индивидуум страшно разочарован ночью, проведённой с женщиной. Он получил не совсем то, что ему хотелось – щекотку, холодок, внутренний огонь и пот меж грудей (и ведь избрал нарочито пренебрежительные слова!), – и это дало повод поэту вознестись в эмпиреи, спикировать в глубины философии, рухнуть в меланхолические размышления. А я-то думал... в недоумении говорит автор стишка там, где думать особенно и не полагается. Значит, не то думал или не о том, значит, это не любовь, делаем мы вывод, раз не произошло того, о чём мечталось автору сих строк. Петрарка, скажем, упился вином любви раз и навсегда, причём объектом его воздыханий была женщина, даже не подозревавшая о его существовании. Неужели в самом деле – любовь утолённая умирает, неутолённая – живёт вечно, как это заявлено в дивном рассказе Джека Лондона «Когда боги смеются»?

Евгений же Евтушенко не упустил случая плюнуть на подол женщины, с которой провёл ночь – то ли он сам, то ли его лирический персонаж.

Евгений же Евтушенко не упустил случая плюнуть на подол женщины, с которой провёл ночь – то ли он сам, то ли его лирический персонаж.

Ты спрашивала шёпотом:

«А что потом? А что потом?»

Постель была расстелена,

и ты была растеряна...

Но вот идёшь по городу,

несёшь красиво голову,

надменность рыжей чёлочки,

и каблучки-иголочки.

В твоих глазах – насмешливость,

и в них приказ – не смешивать

тебя с той самой, бывшею,

любимой и любившею.

Но это – дело зряшное.

Ты для меня – вчерашняя,

с беспомощно забывшейся

той чёлочкою сбившейся.

И как себя поставишь ты,

и как считать заставишь ты,

что там другая женщина

со мной лежала шепчуще

и спрашивала шёпотом:

«А что потом? А что потом?»

Дамы бывают разные, и это не приходит автору в голову, ему проще иметь дело с теми, кто робок, неуверен в себе, растерян и кто не может или не хочет себя поставить. Но есть и такие женщины, которые из тысячной своей ночи с мужчиной выходят свежими и целомудренными и которых необходимо добиваться каждый день, каждый час, каждую минуту. Говорят, есть такие цветы (их немного), раскрывающиеся только по ночам, только ночью дарящие миру свою красоту, и стоит сорвать такой цветок, как он попросту исчезнет. А поэту хочется именно сорвать, да и, похоже, растоптать.

Николай Глазков в силу своей маргинальности не мог не созорничать, продолжая линию, намеченную Козьмой Прутковым, и выводя её через есенинское пьяно-кустовое прямиком на современность:

Николай Глазков в силу своей маргинальности не мог не созорничать, продолжая линию, намеченную Козьмой Прутковым, и выводя её через есенинское пьяно-кустовое прямиком на современность:

И неприятности любви

В лесу забавны и милы:

Её кусали муравьи,

Меня кусали комары.

Была, знаете ли, охота испытывать это садо-мазохисткое и не ровен час малярийное покусывание да ещё и в отсутствие каких-либо гигиенических удобств.

Василий Фёдоров выразил весь свой восторг, всё своё мужское преклонение и оцепенение перед подлинным чудом природы – вторичными женскими половыми признаками:

Я не знаю сам,

Что делаю...

Красота твоя, –

Спроси её

Груди белые,

До безумия красивые.

Ослепили

Белой жаждою.

Друг от друга

С необидою

Отвернулись,

Будто каждая

Красоте другой

Завидует.

Я не знаю сам,

Что делаю...

И, быть может,

Не по праву я

То целую эту, левую.

То целую эту, правую...

Тем самым Василий Дмитриевич вступил в решительную полемику с Александром Сергеевичем, который, как нынче выражаются, прикалывался по ножкам, ножкам, где вы ныне, отдавая им предпочтение перед устами младых Армид и их же исполненными томленья персями.

Тем самым Василий Дмитриевич вступил в решительную полемику с Александром Сергеевичем, который, как нынче выражаются, прикалывался по ножкам, ножкам, где вы ныне, отдавая им предпочтение перед устами младых Армид и их же исполненными томленья персями.

Но совершенно новым словом в разбираемом нами вопросе обозначил своё присутствие в поэзии Венедикт Ерофеев в «Москва-Петушки» Не наше задача разбираться в происхождении, источниках и первоисточниках москво-петушьих откровений, но то, что там дело не обошлось без царя Соломона совершенно очевидно.

Увидеть её на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лёжку, и пастись, пастись между лилиями – ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Правда, Венечка Ерофеев, герой поэмы Венедикта же Ерофеева, не желает совсем уж поддаваться вдохновляющей силе «Песни песней». Видимо, по мнению автора, несколько тысячелетий спустя это может показаться глупым и смешным, и чтобы не выглядеть таковым, он снижает стилистику ветхозаветного образца, пародирует её или, лучше сказать, травестирует.

Она сама – сама сделала за меня свой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от лёгкой пощёчины. И от воздушного поцелуя – тоже что-то было. И потом – эта мутная, эта сучья белизна в глазах, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля – живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от волнения, я весь задымился и весь задрожал. И всё смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках – весь – влажный и содрогающийся вход в эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Достойно удивления, насколько органично добивается Венедикт Васильевич соединения несоединимого, сочетая в своём тексте различные лексические пласты и стили. Не случайно его поэма давно попала под литературоведческое скальпирование исследователей всего мира, не говоря уже об отечественных. К примеру, один учёный муж Б. Гаспаров купно с учёной дамой И. Паперно, выражение «баллада ля бемоль мажор» из нижеследующего отрывка посчитал анаграммой нецензурного слова «бл.дь» (см. «Встань и иди», сб. Slavica Hierosolymitana, Jerusalem: The Hebrew University, V-VI? 1981).

Эта девушка – вовсе не девушка! Эта искусительница – не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза – не женщина, а волхвование!

Так ли оно на самом деле, неизвестно, а что-либо вразумительное на сей счёт мог бы сказать только автор. А поскольку это, по вполне понятным причинам, невозможно, приходится либо доверять академическим домыслам, либо вспомнить, что для Венички грядущая возлюбленная из поэмы поначалу всего лишь пышнотелая бл.дь, истомившая сердце поэта и названная так без всяких анаграмм.

Я подумал: «Неслыханная! Это – женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это – женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд в душе и повсюду!»

Здесь тоже ни убавить, ни прибавить, отметим только, что ерофеевский зуд сродни набоковскому из «Лилит», и двинемся дальше.

А дальше – нас поджидает удивительный поэт Леонид Губанов, поведавший о том, в каком жанре он обычно приезжал к своей любимой девушке – примерно в таком же, в каком Веничка Ерофеев – к своей, живущей в Петушках.

А дальше – нас поджидает удивительный поэт Леонид Губанов, поведавший о том, в каком жанре он обычно приезжал к своей любимой девушке – примерно в таком же, в каком Веничка Ерофеев – к своей, живущей в Петушках.

Эта женщина недописана,

Эта женщина недолатана,

Этой женщине не до бисера,

А до губ моих, – ада адова...

Этой женщине только месяцы,

Да и то совсем непорочные.

Пусть слова её не ременятся,

Не скрипят зубами молочными.

Вот сидит она, непричастная,

Непричесана – ей без надобности...

И рука её не при часиках,

И лицо её не при радости.

Всё то хмурится ей, всё то горбится,

Непрочитанной, обездоленной...

Вся душа её в белой горнице,

Ну а горница недостроена.

Вот и все дела, мама–вишенка,

Вот такие вот, непригожие...

Почему она в доме лишенка?

Ни гостиная, ни прихожая.

Что мне делать с ней, отлюбившему,

Отходившему к бабам лёгкого?

Подарить на грудь бусы лишние,

Навести румян неба лётного?

Ничего-то в ней не раскается,

Ничего-то в ней не разбудится.

Отвернёт лицо, сгонит пальцы,

Незнакомо-страшно напудрится...

Я приеду к ней как-то пьяненький,

Завалюсь во двор, стану окна бить,

А в моём пальто кулёк пряников,

И ещё с собой всё, что есть и пить.

«Выходи, – скажу, – девка подлая,

Говорить хочу всё, что на́ сердце»

А она в ответ: «Ты не подлинный,

А ты вали к другой – а то хватится!»

И опять закат свитра стёртого,

И опять рассвет мира нового.

Синий снег да снег... Только в чём-то мы

Виноваты все, невиновные...

Я иду домой, словно в озере,

Карасём плыву из мошны...

Сколько женщин мы к чёрту бросили,

Скольким сами мы не нужны!

Этой женщине с кожей тоненькой,

Этой женщине из изгнания

Будет гроб стоять в пятом томике

Неизвестного мне издания.

Я иду домой, не юлю,

Пять легавых я наколол!

Мир обидели, как юлу,

Завели, забыв на кого!..

В нашем сборнике данные строки никак не озаглавлены, а кое-где в сети они фигурируют под оригинальным названием «Стихотворение о брошенной поэме» Как обстоит дело в действительности, мы утверждать не можем, приходится доверять всё-таки печатной публикации.

В заключение же данной части нашего изложения представим стихи Геннадия Григорьева, попутно заметив, что на какого Григорьева ни укажи, всяко попадёшь на поэта. Судите сами: Аполлон, Олег, Геннадий, Константэн (Константин)...

В заключение же данной части нашего изложения представим стихи Геннадия Григорьева, попутно заметив, что на какого Григорьева ни укажи, всяко попадёшь на поэта. Судите сами: Аполлон, Олег, Геннадий, Константэн (Константин)...

Что же касается Геннадия Анатольевича, то он нам интересен прежде всего стихотворением «Летний сад», где поэт, в частности, играет различными значениями глагола «случаться»:

Вам

в Летнем саду

не случалось случаться?

Там листья о низкое небо стучатся.

Там музы – из мрамора, сторож – из плоти.

Он музыку может свистулькой испортить.

Там звери

(которые рядом с Крыловым).

Там лебедь

(позвольте пожать мне крыло вам!).

Там пахнет стихами, бензином и травкой.

Там наглый мотор за Лебяжьей канавкой

грохочет как хочет

до первого часа…

Там, в Летнем саду,

я, случалось, случался, –

и стихотворением

За окнами грохочет пятилетка,

а мне с тобой – спокойно и легко.

Поведай мне о Блоке, блоковедка,

скажи, что мне до Блока – далеко.

Ты осторожна и хитра, как кошка,

и мне тебя не приручить никак.

И всё-таки пора закрыть окошко.

Закрыть окошко и открыть коньяк.

Отбросим прочь рифмованную ветошь,

мы не за тем горюем и горим.

Мне далеко до Бога, блоковедыш...

О Блоке мы потом поговорим.

С одной стороны, поэту обидно, что пресловутая филологесса ставит его так низко, проводя совершенно неприемлемые параллели с классиком, с другой – не затем же первый заманил вторую на посиделки, чтобы рассуждать о Блоке! Хотя критикесса и хитра, как кошка, но поэт отменно знает все её свычаи и обычаи. Он вроде бы неизвестно зачем закрывает окошко и известно зачем откупоривает коньячную бутылку. О Блоке лирическая личность намерена порассуждать потом, после того как случится то, ради чего она, личность, и затеяла с литературоведышем игру в кошки-мышки. И теперь становится понятным, во имя чего закрывается форточка – ради элементарной звукоизоляции, поскольку блок-симпозиум между тем, кто пишет и той, кто пишет о пишущем, происходит, по всей видимости, уже не в первый раз и дай, как говорится, Бог не в последний.

Кстати, отметим, что эти иронические вирши восходят, по нашему мнению, к бунинской «Поэтессе» (хотя адресаты и разнонаправленные: в одном случае – стихотворец, в другом – исследователь стихотворчества):

Кстати, отметим, что эти иронические вирши восходят, по нашему мнению, к бунинской «Поэтессе» (хотя адресаты и разнонаправленные: в одном случае – стихотворец, в другом – исследователь стихотворчества):

Большая муфта, бледная щека,

Прижатая к ней томно и любовно,

Углом колени, узкая рука...

Нервна, притворна и бескровна.

Всё принца ждёт, которого всё нет,

Глядит с мольбою, горестно и смутно:

«Пучков, прочтите новый триолет...»

Скучна, беспола и распутна.

Сведущие люди утверждают, что в сих строках содержится несправедливый, жестокий и злой отзыв об Ахматовой. Но, как увидит читатель в дальнейшем, начатая Буниным литературная «традиция» – поминать женщин творческого склада худым словом – на Григорьеве не завершилась.

(Окончание следует)

_____

* Продолжение. Начало: «45-я параллель» № 18 (366)

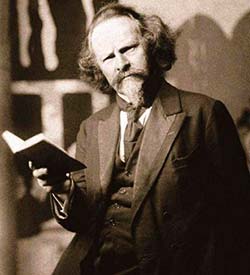

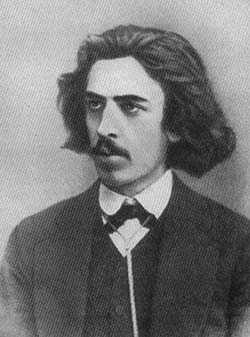

Иллюстрации:

в оформлении страницы – с любезного разрешения автора! –

использованы копии работ

художницы Дарико Беридзе (Санкт-Петербург);

поэты и писатели, чьи имена приводятся в эссе, –

Константин Бальмонт, Мирра Лохвицкая, Марина Цветаева,

Анна Ахматова, Борис Пастернак, Александр Блок, Наум Коржавин,

Венедикт Ерофеев, Владимир Соловьёв, Валерий Брюсов,

Сергей Есенин, Саша Чёрный, Владимир Набоков,

Владимир Маяковский, Дмитрий Кедрин, Евгений Евтушенко,

Николай Глазков, Василий Фёдоров, Леонид Губанов,

Геннадий Григорьев, Иван Бунин…