Слово о необъятном подростке

Акцент-45. 12 мая исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского.

Акцент-45. 12 мая исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского.

«Мне 14 лет» – так, кажется, именуется Его эссе, повествующее о дружбе поэтического подростка с Мастером. (Я сейчас не перепроверяю – ни названий, ни цитат, пишу, что само по себе извлекается из подкорки). Подростку очень важно встретиться с Мастером. В случае с Андреем Вознесенским это Борис Пастернак. В случае с вашим покорным слугой (уж простите!) – Андрей Вознесенский. Вознесенскому (когда ему позвонил Борис Леонидович) исполнилось 14, мне, когда я встретился с Вознесенским – 17. Уже юноша. Может, оттого Он одарил меня своей благосклонностью, что разглядел в приехавшем к Нему из Перми юноше того же подростка? Иначе бы в дальнейшем не надписал в своей книге «Аксиома самоиска»: «Дорогому Юре – с сердечной и звёздной близостью»? Что Он подразумевал под «близостью звёздной»? Не близость же гороскопов: я – июньский, Он – майский? Да и и не мог Он о том знать. Значит, имел в виду нечто другое? А впрочем... Оза (она же Зоя Богуславская) ещё через «потом», на их даче в Переделкино, сделает для себя открытие, взвесив Его и мой возраст:

– Да вы же годитесь ему в сыновья!..

Как я тоскую о поэтическом сыне

класса «Ан» и 707-«Боинга»...

Мы научили

свистать

пол-России.

Дай одного

соловья-разбойника!..

Эту тоску и клич Андрея Андреевича я перепасую в эпиграф к одному из своих стихотворений образца 80-х годов прошлого века. Но перепасую уже с дикоросской горечью, ибо принадлежу к поколению, чьи «юные» фото начали пробиваться к читателю в пору, когда представители оного уже были отмечены наградной сединою... Да, собственно, вот:

А был он богом и царём

и даже человеком,

и грубияном-соловьём,

глумившимся над веком,

да увилась за ним вина,

и рухнул он со сводов

за пропуск низшего звена

в цепочке переходов...

А «низшее звено» в известной державинской формуле – червь. «Я царь – я раб – я червь – я бог!» Наречённые соловьи-разбойники вынуждены были выбирать эту масть – червовую. Если хотите, превращались в червей познания. Поелику:

...пусть свищет в роще соловей,

но он не просочится

по эскалаторам корней

сквозь царские глазницы...

А мы дерзали «просачиваться». Нас «царские глазницы» не устраивали! Устраивал только проход сквозь оные. Как один из вариантов прорыва к проницательному читателю, научившемуся впитывать не столько стихи, сколько тени от стихов... «А Юрий рычит упрямо...» Вот и рычу. Это уже Сергей Сутулов-Катеринич – раненый, весь в бандерильях, испанский бык русской поэзии в своём посвящении памяти АВ. Благодарствую, Брат! Мы ещё порычим, помычим, а ещё больше – помолчим. Отчётливо и громко. Раненые и поздние. Потому что ранние...

Однако Великий подросток помогал Ранним и Раненым. Скольких Он упоминал изустно и письменно! Вот только один эпизод. В 1991-м Вознесенский подошёл ко мне в фойе ЦэДээЛа и попросил составить список творцов, живущих в провинции, кого, по моему мнению, надо было принять в Союз писателей незамедлительно. Я тут же набросал этот список. Андрей Андреевич вышел на трибуну учредительного съезда Союза российских писателей и огласил предложенные мной имена. Разумеется, добавив и «свои». Это был поступок. Или – следование собственным же скрижалям, на коих значилось: «Думайте поступками!»

«Дудками пастушьими...» – вторило и множилось Его эхо. Рифма была одним из поводырей Великого подростка. Даже – в обыденной жизни. Поскольку в иные времена я курсировал между Пермью и Москвою, то в один из наших с Ним телефонных разговоров Он поинтересовался, откуда я звоню.

– Из Перми... – уточнил я. А дальше – провиденциальная ослышка:

– Откуда? Из тюрьмы?!

За этим сквозило, в том числе, и нечто отеческое, опекунское, заботливое: с Его «поэтическим сыном» могло приключиться всякое. Пермь в её расширительном восприятии ещё со времён Бориса Годунова сопрягалась как место ссылки-пересылки, погибельных ям, тюремных узилищ... Радищева через Пермь везли, декабристов, Достоевского. Не оттого ли и телефонная рифма: из Перми-из тюрьмы?

Главная, коренная уникальность Андрея Вознесенского в том, что Великий подросток не умирал в Нём никогда. Даже – с течением Времени, когда, казалось, у человека меняется лицо, фигура, походка, повадки и речевые регистры. Как это, к примеру, приключилось с Николаем Тихоновым, первоначально моложавым и подтянутым автором раскатистой «Орды» и пьянящей «Браги». А в случае с Вознесенским – напротив: чем дальше Его затягивала Вечность, тем контрастней проступала в Его Слове угловатая Подростковость. «Умойтесь! Туалет налево». Это из раннего Вознесенского. А вот – когда уже обрушилась физическая немощь, а Он, представьте, сочиняет «Оду левой руке»:

Рука, спасибо за науку!

Став мне рукой,

ты, точно сука, одноуха,

болтаешься вниз головой…

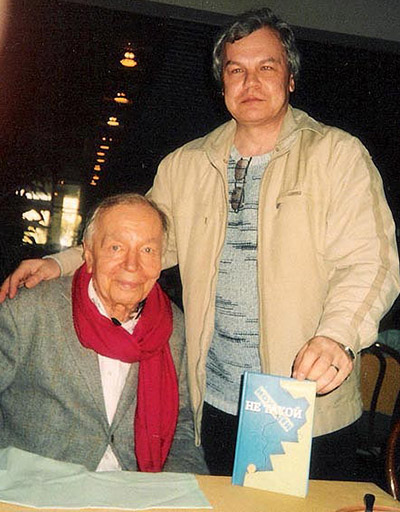

С точки зрения формальной логики, здесь – сплошные курьёзы и капризы, однако в том-то и сила Подростка, которого не заботит изящная лексика, что он убедительно нарушает любую логику! И – не только в Слове. В тех же поступках, жестах, эмоциях. Так совпало, что в 2008-м году (то есть за два года до Его кончины), когда в издательстве «Эксмо» у Вознесенского вышла книга с ординарным, но стильным названием «Стихи о любви», а я решил Его навестить, и Он мне этот сборник вручил (при этом Оза посетовала: «Даже мне ещё не дарил!»), меня поразило, как в Нём проступил тот самый Великий подросток.

Открыв калитку переделкинской дачи, я увидел, как из глубины сада движется пара – Зоя Борисовна, а под руку с ней – Андрей Андреевич. И вдруг Он, разглядев меня, отстраняет изумлённую Озу, выпрямляется и – без посторонней помощи – идёт мне навстречу! Мы обнялись. Я почувствовал, что обнимаю Подростка... Думаю, что и в 90, если бы дожил, Он был бы таким же.

А теперь – ещё раз о подкорке. Есть стихи, которые заучивают, а потом оглашают. Есть стихи – строфы, строчки! – которые запоминаются сами. Сразу же. И даже по прошествии многих лет они, как по волшебному щелчку незримых Высших перстов, извлекаются из памяти, хотя прочитаны были, возможно, всего лишь раз. Ну, например, вот это восьмистишие Вознесенского образца 1978 года. Представьте, как если бы оно написано было сейчас, наложите его, точно кальку, на теперешнюю мировую синусоиду:

Неужто это будет всё забыто –

как свет за Апеннинами погас:

людские государства и событья,

и божество, что пело в нас,

и нежный шрамик от аппендицита

из чёрточки и точечек с боков –

как знак процента жизни ненасытной,

небытия невнятных языков?…

В том-то и величие поэта Андрея Вознесенского, что Он слушал, хотел слышать и слышал запредельное – «небытие невнятных языков». И Он вполне ясно себе представлял, что постоянная прописка баловня судьбы и любимца публики, расширяющего её радужку метафорическими салютами, рано или поздно отменяется и начинается (или не начинается) то самое «небытие невнятных языков». Зоя Богуславская рассказывала мне (это было уже после ухода Андрея Андреевича), как она отчётливо слышала какой-то осмысленный и, видимо, условный стук по крыше их дачи и необъяснимые звуки в саду... Вознесенский и это предвидел. Ещё в 1997-м году, в стихотворении «Сад», которое вошло в антологию русской поэзии трёх веков «Сады и бабочки», он писал:

Мы не возвратимся астронавтами.

Я к тебе как призрак не приду.

Стыд, благоговенье, сострадание

От меня почувствуешь в саду.

Однако Великий подросток – и за двадцать лет до этого своего грядущего самоотождествления – в далеко отстоящем сейчас 1977-м году – разглядел то, чему мы сами являемся ныне участниками или свидетелями, с какой стороны ни посмотри:

Поглядишь, как несметно

разрастается зло –

слава Богу, мы смертны,

не увидим всего.

Не это ли слова провидца, на полвека вперёд слышащего и видящего не только небытие из бытия, но и, получается, – бытие из небытия. Что дано в русской и любой иной словесности – лишь единицам.

7 мая 2023 года

Пермь