В поисках гения места

Неожиданное открытие бьет по губам каждого, кто назовёт Юг жизнерадостным и легкомысленным: жить на Юге тяжко, человек – полуживая (живой не поднимется рука назвать) часть общего опустошения, согбенная и, судя по всему, никогда не ведавшая молодости. Причиной такого открытия будут сами поэты Юга – Ставропольского края и Ростовской области. А казалось: живи себе в вихре вечного лета и одной лишь красоте поклоняйся. Но – нет. Глобализм дошёл и до южных рубежей, но в странном российском варианте: страдать – так страдать.

Ставропольский край

Приказано: выжить

Самое главное, что следует сказать о поэтах Ставрополья – их много, и среди них встречаются архиодарённые. Из последних важно назвать Игоря Панькова, Сергея Сутулова-Катеринича, Станислава Ливинского и Станислава Подольского.

Самое главное, что следует сказать о поэтах Ставрополья – их много, и среди них встречаются архиодарённые. Из последних важно назвать Игоря Панькова, Сергея Сутулова-Катеринича, Станислава Ливинского и Станислава Подольского.

С именами мы ещё определимся, а сейчас осмотримся и утвердимся в ощущении места и времени.

Всем нам знакомо понятие курортного сознания. Именно с ним мы имеем дело, когда листаем стихи поэтов Ставропольского края. Но – с изнаночным вариантом этого вида сознания: со стороны местного населения, мимо которого от весны до осени проходит караван-хоровод, нагруженный чемоданами, рюкзаками, торбами и барсетками.

Теперь о месте действия. Пейзажи несколько неожиданны для человека с лицевым вариантом курортного сознания. Станислав Подольский:

Какие облака! Обвал и свалка света!

Шиповник, и сирень, и сизости волна

угрюмая, без дна, и нежная при этом.

И брюхо жёлтое, и Дух полуодетый.

………………………………………

Заплакать? Заплясать от высоты и рани?!

В душевной глубине небесная строка –

отражена – молчит… И ты бубнишь в тумане:

«Какие облака! Какие облака!..»

А если двинуться дальше от обжитых проезжими туристами мест? Там ждёт нас жёлтый пейзаж, нарисованный Станиславом Ливинским:

Ты знаешь, в этом крае из песка

и камня есть своя скупая прелесть,

хотя бы в том, что местная тоска

с отливом желтизны; и в том, что шелест

листвы вполне рифмуется с людьми,

спешащими поутру на работу.

А, впрочем, ты превратно не пойми –

в степи все дни недели, как суббота.

Жёлтый цвет, шелест, песок, тоска – это вещи одного ряда. Тоску не наденешь с красным, песок не соответствует грохоту. В результате – тихая и длинная строчка, уходящая в горизонт. А за горизонтом, возможно, – осень и другие краски. Олег Воропаев:

В опьяняющем запахе поздних цветов сентября,

В переливном прощании птиц, улетающих к югу,

Есть печальная память о нежности, прожитой зря,

И надежда на осень…

Как-то не очень верится в сие место действия. По крайней мере, есть сомнения в его подлинности. Мы все воспитаны на классической литературе и классических каникулярных выездах на юг. Нас не проведешь. Мы видим юг, каким видел его Лермонтов.

Если Север живёт под тенью Державина, то безусловный лидер среди милых сердцу теней на Юге – юный поручик Лермонтов, отдыхающий на водах. Говорят, он первым в подвесной корзине спустился в знаменитый пятигорский (тогда горячеводский) Провал, чтобы принять там серную ванну: местные считали, что в провале живёт летучий змей, а приезжие просто боялись рухнуть вместе с корзиной в горячее озеро.

Доселе там Сухая Балка

скалу отвесную таит,

над ней пальба и перепалка

мусью Печорина стоит.

(«Кисловодская пастораль» Игоря Панькова)

Здесь, заметьте, позаимствованный у Лермонтова же «мусью» – иронический в источнике, поболтавшийся в водах двух столетий, он вдруг из искажения превращается в подлинник.

Кроме Лермонтова, писатели Юга питают слабость к классикам, которые, в свою очередь, питали слабость к Югу:

Кроме поэтов, грезятся авторам тени другие, а с ними и надежда хоть в раю встретить своих героев. Целая галерея летних мигрантов проходит через южные вокзалы и стихи местных поэтов.

Вот он – извините, поручик, – герой нашего времени – гастарбайтер Ванька Иванов, отнюдь не плод воображения Игоря Панькова:

В глазах его — море сивухи

и Чудского озера сталь,

он трезвый не тронет и мухи,

он — гой, он — гяур, он — москаль.

Он — гость из болот пошехонских

в стране, где сквозь муть и застой

растет на реках вавилонских

столица орды золотой.

Москва ему – берег турецкий,

прописка – осиновый кол,

весёлый вокзал Павелецкий

его под скамейкой нашёл.

Засушенный, будто таранька,

настырный, как стадо слонов,

он даже по паспорту – Ванька

и даже анфас – Иванов.

Мешая латынь с суахили,

с безумной болгаркой в руках,

он реет в строительной пыли

как Демон в ночных облаках.

То – тёплая водка в стакане...

То – холод до самых кишок...

Белеет, как парус в тумане,

в Аду его спальный мешок.

И ползёт этот человек по карте родины со всеми своими, никому не интересными, чаяниями, непонятый, непринятый – как Лермонтов? Нет, иначе… И становится частью дорожного пейзажа, где тысячи таких же, как он, сорвавшихся с родных мест, идут за счастьем. На карте родины – очевидный сдвиг земной коры. Мир расшатался, сдвинулся, запил от тоски по родству.

Облезла фальши позолота.

Открылась страшная страна:

попсы безудержная рвота,

и степь безмолвная видна,

да гомерические горы;

дожди, обвалы и снега, –

вот мир наш нынешний, в котором

одна дорога дорога

да человеческое братство:

душа с душой, рука в руке…

Но если честно разобраться –

Свистит пустыня в кулаке.

Ванька Иванов вполне может оказаться «одним человеком» Станислава Подольского:

На руке, прижимающей

гнусавящий транзистор,

на руке, удерживающей

зловонную сигаретку,

на руке, сотрясаемой

безудержным просыпанием

секунд электронных,

на руке, давно не мытой,

подрагивающей во хмелю,

вытатуировано воззвание темно-синее

к людям и Богу –

SOS!

Кстати, о татуировках. Единственный, у кого хватает мужества признать себя таким же будничным персонажем дороги, – Виктор Казаков. Этим он отличается от остальных, которые, будучи в пути, искоса цепко оглядывают попутчиков, чтобы после запечатлеть и осмыслить.

Лежу на вымытом песке

На фоне лучших ног Европы.

Я никому не нагрубил.

И мне пока не нагрубили.

Орёл зелёный на груди

Уже распахивает крылья.

«“Я”-поэзия» вообще, практически, перестала существовать. Это общая черта современной словесности. Это следствие многих процессов. Или, как говаривали в «Кысе» Татьяны Толстой, «последствие у него такое». Вот и Игорь Паньков о том же:

Я и сам в людском обличье

на правах живу на птичьих,

корм из рук не смею брать…

Как меня ни окрестите,

с чем меня ни совместите,

в новом русском алфавите

я похож на букву «ять».

Такая скромность часто чревата двойной жизнью, главная часть которой проживается в воображении:

Я – крестоносец третьей мировой

войны, похожей больше на ветрянку,

когда, ощупав морду по утрянке,

готов поверить сам, что ты – герой

(снова Игорь Паньков).

Помните, в начале шла речь о пейзаже? Точнее, о его отсутствии? Оказывается, для того, чтобы пейзаж раскрылся, состоялся, он должен стать «“я”-пейзажем». Еще одна цитата из Панькова:

Я вышел в мокрый сад, а ночь как день светла,

как Божий день, как первый день творенья,

бьёт тишина во все свои колокола,

и сад цветёт во всё своё смиренье.

Такое ощущение, что наконец-то удалось достать качественный проявитель. Вроде бы, и описательности – ноль, но в одной строфе читается такая детальность, что хоть списком перечисляй, никогда не добьёшься настолько документального описания. С этого места и дальше: говоря об Игоре Панькове, говорим о настоящем мастере, измеримом исключительно мерой несомненности.

Итак, по месту мало-мальски сориентировались. Требуется ориентировка по времени. Ещё одна черта современной поэзии: её временнàя расплывчатость. Хотя, возможно, именно эта её черта и станет впоследствии знаком эпохи?

Что может противопоставить ускорившемуся времени поколение в резиновых сапогах? Станислав Подольский:

Они вышли этой весной –

поколение в резиновых сапогах

с одуванчиком

души

в брезентовом кармане...

А над ними,

туманная,

промчалась эпоха бешено,

как экспресс над кузнечиком...

Любовь? Слово? Десять праведников?

Время оглушает – это общее ощущение поэтов юга. Никто из авторов не числит себя частью общего шума, растерянно закрывает окна, затыкает уши – эвакуируется из времени, в общем.

Пренебрежение к времени чревато последующей тоской, по пословице – «…потерявши – плачем». Есть и другой путь – смириться с ним, равнодушно обрывать календарь, прислушиваясь к себе: ёкнет? – не ёкнет? Не ёкает. Станислав Ливинский:

Жизнь, будто чай, — как правило, вприкуску

с любовью… В общем, время — это мускул

материи, и не попишешь тут

ты ничего. И что бы там ни вышло –

Страстной Четверг, цветут каштан и вишня.

С этой позиции не такими уже забавными выглядят попытки шестидесятников противостоять времени. Неизвестно, какая позиция мудрее: биться с мельницами минутной и часовой стрелок или щелчком подталкивать их к краю. Кажется, что ТАМ будет светлее, и трапеза станет вечерей, и соберётся за твоим столом лучшее общество. Игорь Паньков:

Когда потонет хладный брег

в пучине темной лет –

я тоже,

Божий человек,

уйду за всеми вслед.

Уйду, но буду верить я,

что не окончен путь,

что в Тайной Вечере

семья

захочет помянуть.

Что сам Господь свой скудный хлеб

со мной переломил,

а за столом

Борис и Глеб,

Мефодий и Кирилл.

Как быстро всё меняется, да? Пушкинское пиршество и возвышенный тост за каждое мгновение жизни превратились в пиршество за гробом. Действительно ли это так, и жизнь перестала быть поводом к пиру? Или поддельное польское шампанское нас меньше вдохновляет?

Как это ни противоестественно, вдохновляет нас прошлое. Именно оно и есть наше настоящее, во всех смыслах слова. Потому что то, что было – уже не страшно. Своё прошлое проявляется в форме детства: девочки, мальчики, бантики, пальчики… Олег Воропаев:

Мальчик доверчивый, мальчик смешной,

Сердцу не сладить с годами…

Лишь иногда я бываю тобой –

В дни возвращения к маме.

Прозрачных пальчиков простёртых

Береговое серебро.

Воспоминанью нужен отдых.

Страданью – дом.

Детство, таким образом, – это отдых памяти, одно из главный свойств которой – вызывать боль. Но о призрачности сказки о детстве с беспощадностью Сказочника говорит Олег Воропаев:

В домике старых принцесс не бывает гороха,

только осколки зеркал да разорванных сказок страницы.

Старые принцессы – это бывшие девочки, первые любови, воспоминание о нежности, какую может испытывать только ребенок к ребенку:

Девочка, с которой ходили в садик, учились в школе,

теперь под одним зонтом выгуливаете собаку.

Чешется память ужасно, будто бы место укола.

И, как всегда, затерялась крышечка от корвалола.

Вот и тебя оплакали.

А бантики на тощих косичках становятся тесёмками упитанной папки, собственного «Личного дела»:

Ты ставишь многоточие в конце,

завязывая прошлое на бантик.

Об этом свойстве – покладисто принимать картонную обманку за живую память – пишет Елена Гончарова:

Память, раскрытая наугад,

Выдаст одну из неточных дат,

Скрыв всё, что знаю точно.

Но в какой-то момент наступает отрезвление, пришествие понедельника, а с ним – невозможность потакать собственным страхам. И тогда:

Так погибают миры. Так, наскуча внимать глаголу,

пить, говорить, дышать, забывая отбросить тень,

маленький человек, начинённый прошлым, ужасается собственному произволу,

как Господь Саваоф на седьмой, или какой там по счету, день.

Поэт Игорь Паньков совершенно удивителен и в контексте Юга, и вне его. Одарённый зрячестью импрессиониста, но в изображении мира далекий от импрессионизма. И герои его, милые, как босяцкая дворовая песня на три аккорда: гастарбайтер Ванька Иванов, молодой брандмайор. Парадоксально думать о них возвышенно. Но Паньков вообще весь на парадоксах, на вертикалях:

И тот бычок моршанской «Примы»,

что, адским пламенем палимый,

среди других небесных тел

как тихий ангел пролетел.

Вертикаль Панькова чертится снизу вверх: и бычок папиросный может воспарить, и драная кошка стать частью классического пейзажа:

Здесь раззвенелась река семиструнная,

как сумасшедшая, пахнет акация,

рыжая кошка с глазами безумными

жаждет взаимности. В общем, Аркадия.

Но бывает и наоборот, сверху – да вниз со свистом:

«И скучно, и грустно, и некому руку подать».

И в каждой руке, как в реке, медицинская утка.

И стонут бойцы в лазарете, поскольку поддать

им хочется жутко.

Перевертыш получается и фонетический, и смысловой. Может, причиной тому – призрак Михаила Юрьевича, так забронзовевший в южном пейзаже, что хочется глумиться?

Кстати, о пейзаже, жанре непопулярном, приличном разве что барышням с акварельками (эдаким акварелист-девицам). У Панькова пейзаж – это вид из окна поезда, естественно, плацкартного вагона, какого-нибудь трёхсуточного маршрута. Люди выходят на станциях назначения, никак не влияя на пейзаж за окном; в глазах всё то же – дома, степи, равнины, поля, леса, дома, степи, равнины… И так далее, на манер вагонного колеса.

А за хлопьями сажи: пейзажи, пейзажи, пейзажи,

их не встретишь в продаже, таких не найдешь в Эрмитаже,

не своруешь, не срубишь, захочешь купить – и не купишь,

только руку протянешь, хлебало раззявишь, а – кукиш.

Не запрячешь под спудом, не сунешь поглубже, поближе...

«Я тебя не забуду, ни разу уже не увижу!..»

Плачешь, мордою к стенке, скукожившись знаком вопроса,

головою в коленки... И стучат, как стаканы, колеса.

Мы живём в настоящем, в другом – не могем, не умеем,

в нём – о прошлом судачим, в грядущее радостно верим,

тычем пальцами в даль, на расхристанный быт забивая,

забывая сдавать, забывая давать, забывая...

Разогнав паровоз, Книгу Книг разломав в развороте,

на обломках колёс, на безумно крутом повороте,

от которого клацают зубы, как мелочь в кармане,

на обрубке железного рельса, застрявшем в бурьяне.

Пейзаж, таким образом, – это обстоятельство и места, и времени, которое школьник, готовясь к ЕГЭ, прилежно подчеркнёт тире и точками, как азбуку Морзе, как SOS, вытатуированный на руке того человека. Место и время, плюс экран окна – канал «Россия» в режиме реального времени. И снова:

Мы живём в настоящем,

набившись в него как в теплушку,

по щелям закатившись, зажав за щекою полушку.

Как в телячий вагон, – так, что даже дыхание спёрло,

огрызаясь сквозь сон, наступая друг другу на горло.

Итак, если время и пространство, как мы убедились, – категории подвижные, то вот она, статика, – вагонный интерьер: плацкарт, электричка, теплушка. Только здесь мы отдыхаем, спокойно, наконец, спим, разговариваем друг с другом, исповедуемся, выворачиваем душу ближнему. Вагон становится точкой сборки целой нации. Не дом, не сад, не храм и не любовь – вагон.

А где же поэты? А как же искусство? В строке Панькова стоит «любовь к искусству есть любовь до гроба» – не откровение, конечно, скорее, знак, который доступен всем. Но именно эта запечатленная формула в преломлении других поэтов приобретает буквальный смысл, ударение на последнем слове. Там, где прохожий и приезжий видит цветение и благоухание теплого края, поэту Юга мерещатся гробы – не классические, «отеческие», а непрерывная тризна по всему. Особенно привязаны к этой теме пишущие дамы.

Отсюда и основная тема последнего десятилетия, выраженная поэтами Ставрополья, – ВЫЖИТЬ. Екатерина Полумискова:

По-русски живу… Ты прости, я не верю

В зависимость счастья от игр биржевых.

Успех эфемерен в финансовой сфере:

Сегодня – сверхприбыли, завтра – потери,

Остаться б в живых!

У Полумисковой это часть антитезы, очень распространённой в сегодняшнем обществе: «я» – «борьба за выживание и прибыль». У Олега Воропаева – отправная точка любого жизненного процесса:

Да только-то и надо – просто выжить…

Потерянный предсумеречный дом.

Другого нет. Не вычеркнуть… Не выжечь…

Сквозные сны на чёрно-голубом…

Ежесекундная необходимость уцелеть, выжить, успеть сохраниться в памяти компьютера сама по себе является противостоянием времени с его основной чертой: любовью к экстриму, презрению инстинкта самосохранения. А в противостоянии есть либо «наши» и «не наши», либо «я» и «все». В поэзии Ставрополья чаще встречается последний вариант:

Или:

Смысл и содержание существования определяются уже не линией жизни, а линией фронта:

Та линия

Под ливнями

Исчёркана,

Искривлена.

Ладонная –

В окопную,

Траншейную,

Отшельную

Оборотилась: чти!

Сойти с ума

Недолго, но

Вцарапываться

В это дно

Овражное

Не страшно, и

Так хочется ползти.

(у нее же)

И это стихотворение Елены Гончаровой раскрывает, наконец, дверь к пониманию: выжить – значит, не сойти с ума, сохранить разум, умение чувствовать и видеть. Это не телу хочется ползти под обстрелом, а разуму; жить – значит, не потерять полноты жизни, изначального дара. Проще говоря, охранять свою любовь:

Друзья мои! Есть предположение, что если философом недавнего прошлого мог считаться писатель, детально осмысляющий реальность, то теперь им стал ФОТОГРАФ. Примеров тому в поэтическом мире множество: Иван Жданов, Дмитрий Воденников, Станислав Ливинский. Поэт Ливинский пронзительно проникновенен, его взгляд не цепкий, не задумчивый, не рассеянный; тут другие эпитеты, от умения смотреть на предмет и видеть дно, угадывать в лице изнанку и в слове – его прототип. В остальном же все очень просто. Даже в любви:

Гадай на зёрнышках созвездий.

Мети палас. Вари мне каши.

Я так люблю, когда мы вместе

во всём домашнем.

Я так люблю, когда в халате

рукою машешь мне в окошко;

когда ты надеваешь платье,

и трётся кошка;

когда в хоккей играют лихо

по телеку и, оторвавши

взгляд от шитья, ты спросишь тихо –

а где здесь наши?

Совсем иначе поводит в ферзи свою любовь Игорь Паньков:

Эти глаза, которым, как звездному небу над Иссык-Кулем,

можно доверить любую мечту и любую тайну,

эти глаза я встретил, присев покурить на стуле

в тесной клетушке газеты «На водах». «Майна!» –

смеясь, приказали глаза. И сразу же следом: «Вира!».

Стало светло, как в церкви бывает светло от Бога,

от этих глаз, которых, как воздуха над Памиром,

никогда не бывает много.

Неповторимо всё, без чего мы уже никогда не сможем.

Недостижимо всё то, что само не дается в руки.

И только мгновенья, что на два с тобой помножим,

неподвластны разлуке.

Итак. Современную поэзию Ставропольского края определяют поэты с разными литературными вкусами, но красноречивой авторской манерой. Это несомненный подлинник нынешней словесности – Игорь Паньков. Обаятельно-женственная в любом воплощении Елена Гончарова. По-мужски обаятельный Олег Воропаев. Фотографически внимательный Станислав Ливинский, некоторые строчки которого – как комок в горле, от которого замирает дыхание. Трибун и трубадур Екатерина Полумискова. Виктор Казаков, представитель редкой сегодня породы самородков, от этого контуры его письма становятся отчетливее, а содержание – ярче. Автор протяжных, разымчивых строф Татьяна Корниенко. Поэт одиночества Станислав Подольский. У каждого из них – своё предназначение, своё лицо. Но это множество лиц вполне способно составить общий лик поэзии,

…где облака, как знаки препинанья,

разбросаны, как нищим подаянье,

и звук, ещё не вложенный в уста,

уже вопросом дерзким искушает,

и свет безвидный землю орошает

той истиной, чье имя – красота.

Так будем же торжественны и строги:

когда пройдут отмеренные сроки

и колокол ударит вечевой,

найдём и мы свои пути-дороги,

поймём и мы, что мы уже пророки,

и чёрный хлеб поделим бечевой.

Post scriptum

Вообще-то, правильнее было бы «пост» заменить на «антэ», и вывести эту фигуру на первый план. Но уж так нас успели воспитать: вначале общее, а после – частное.

Вообще-то, правильнее было бы «пост» заменить на «антэ», и вывести эту фигуру на первый план. Но уж так нас успели воспитать: вначале общее, а после – частное.

Частный случай поэзии Ставропольского края – Сергей Сутулов-Катеринич, поэт, эссеист, журналист, киносценарист, главный редактор интернет-альманаха «45 параллель». Его авторству принадлежат книги «Дождь в январе», «Азбука Морзе», «Русский рефрен», «Полная невероять», «Райскiй адъ. Лю-блюзы» (совместно с Борисом Юдиным). Участник проекта Юрия Беликова «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов». Из новаторских достижений: именно Сутулов-Катеринич ввёл в литературный оборот новый термин «поэллада» и написал в этом жанре «Небо в разную погоду», «Ангел-подранок», «Пушкин. Осень. Шевчук», «Русский рефрен», «Остров Скрытень», «Космодром для дураков», «светожизни смертотень», «Ореховка. До востребования».

Журнальный объём не позволяет написать о нём, как это следовало бы сделать. Поэтому решено было дать слово самому поэту Сергею Сутулову-Катериничу.

– Если смотреть на поэзию Южного региона (наименование условно) как на часть исторической пьесы, как бы вы определили место действия?

– Уже очень давно, с той поры, когда Юрий Беликов пригласил меня в свой проект «Приют неизвестных поэтов», не ощущаю себя «зажатым» в «южных рамках», поскольку обрёл единомышленников по всей России. Более того, интернет-альманах «45-я параллель», который я редактирую целую «пятилетку», позволяет общаться с замечательными авторами, живущими в Украине, Франции, Германии, США, Канаде и даже Австралии. Так что лично у меня термин «поэзия Южного региона» вызывает улыбку. Что с того, что замечательные поэты Станислав Ливинский, Нина Огнева, Георгий Яропольский живут – соответственно! – в Ставрополе, Ростове-на-Дону и Нальчике? Ведь они, как и многие другие авторы Северного Кавказа, нынче публикуются очень широко – и в московских, и в питерских, и в зарубежных изданиях.

Мой добрый знакомый Александр Кабанов – мы не раз с ним общались в Киеве! – сказал:

Над кармою, над Библией карманной,

над картою (больничною?) страны –

поэт – сплошное ухо тишины

с разбитой перепонкой барабанной.

Так что место действия пьесы, в которой играют «на разрыв аорты» современные поэты, – и Россия, и Украина, и планета Земля.

– А время? Каковы черты современности?

– Да, мы живём в том самом веке, который называем двадцать первым. Но он не ограничивает поэтов жёсткими временными категориями – это очевидно. Пушкин общался и с Горацием, и с Моцартом, и с потомками. Так и нынешние поэты вольно странствуют по волнам памяти, по волнам времени. Приметы, черты современности, конечно, есть в обновлённой лексике (о ненормативной я не хочу говорить!). Появилось немало интересных неологизмов, связанных с И-нетом. К примеру, свою собственную танкетку

дама

собачка мейл

я, честно скажу, двадцать лет назад не понял бы.

А вот строчка из стихотворения того же Александра Кабанова:

Спи, мой олджэ. Спи, мой йцукен. Спи, моя фывап.

Подсказка – для тех, кто не понял: это – «Колыбельная для пишущей машинки». Стихотворение, конечно, могло появиться и в прошлом веке. Но ни Заболоцкому, ни Кирсанову, ни Вознесенскому такой ход не пришёл в голову!

Интересные эксперименты со словом на счету Константина Кедрова, Владимира Монахова, Алексея Остудина, Александра Корамыслова, Марины Чирковой, Елены Максиной… Всех не перечислишь!

– Современный поэт – кто он? И существует ли ещё «каста поэтов» или поэзия становится в современном мире прикладным видом искусства?

– Поэзия никогда не была и не станет приложением к бытию! Ведь она – из духовных сфер и к пресловутому быту не имеет ни малейшего отношения. Поэзия это – порывы души и прорывы духа, настоящие стихи – кирпичики, формирующие и мировоззрение, и мироздание.

Я не испытываю никаких иллюзий относительно массового увлечения поэзией. Наши современники читают мало, а уж поэтические книги – тем паче. Общаясь со студентами – будущими филологами, журналистами, вижу, понимаю: они не… «тянутся к стихам, как к травам от цинги». Увы, они не знают не только поэзию Вознесенского, но и поэзию Пастернака, Чичибабина, Межирова, Тарковского, Коржавина. Да, у них на слуху Бродский. Но – только на слуху. Стихами живут пять-семь человек из тысячи. Но в пессимизм от этого не стоит впадать: поэзия никогда не умрёт и никогда не превратится в «прикладную математику»: у неё иные задачи – настоящий поэт ни при каких условиях не опустится до уровня толпы, оболваненной «творениями» Газманова, Николаева, Резника, Рубальской, напротив, он мудро и мужественно – вслед за Пушкиным! – будет уважать Слово, оберегая его и пробуждая чувства добрые своей лирой.

Кстати, в конце прошлого, две тысячи десятого года, в издательстве «Вест-Консалтинг» вышёл объёмный том «45-я параллель. Антология». В нём аж 528 страниц формата 60х801/16. Принцип построения издания таков: 15 эксклюзивных эссе о выдающихся поэтах XX века, плюс 45 избранных подборок авторов поэтического альманаха, плюс 30 автографов из архива. В нашем архиве – мысли, высказывания, эмоции таких деятелей отечественной культуры и литературы, как Дмитрий Лихачёв, Владимир Войнович, Борис Стругацкий, Марк Захаров, Анастасия Цветаева, Юлий Ким, Булат Окуджава, Михаил Жванецкий, Сергей Юрский…

Об этой книге написано уже немало рецензий. Позволю себе процитировать фрагмент лишь одного отзыва. Слово – поэту и прозаику Борису Юдину (США):

«Какое многоголосье живёт в “45-й параллели”! Там авторские индивидуальные миры группируются в галактику, непрерывно расширяя эту галактику, самосовершенствуясь и совершенствуя друг друга. Здесь и чудо бинокля, с разномасштабностью объекта, и пазл из образов, настолько чётких, что хочется их потрогать, ощутив на кончиках пальцев биение жизни, и калейдоскоп, смешивающий воедино, казалось бы, обыденное и складывающий это привычное в удивительное. Здесь и музыка, и речь, исповедания и раскаяния, ирония и философские раздумья, горечь разлук, сладость обретений, и острое ощущение единства и родства с Землёй и Вселенной…»

– Перечислите, пожалуйста, знаки, по которым можно было бы в будущем определить время, в которое написана современная поэзия, «поэзия нулевых»?

– Как мне представляется, молодые литераторы с восторгом открывают… уже открытое: их знаковые эксперименты – это вариации на темы Хлебникова, Хармса, Заболоцкого, Кирсанова, Вознесенского, Кузнецова, значительная часть тридцати-сорокалетних всё ещё находятся под «прессом» Бродского. Однако есть поэты, увы (или – ура?!), обойдённые вниманием критики, но сумевшие создать свои миры, свою знаковую систему. К ним я отношу Юрия Беликова, Михаила Анищенко, Бориса Юдина, Евгения Чепурных, Александра Габриэля, Эльвиру Частикову, Ирину Аргутину, Ладу Пузыревскую, Юлию Драбкину. Дело считаю, не в знаке как в приёме, а в особой интонации. Процитирую гениальное, с моей точки зрения, четверостишие Юрия Беликова:

Господь не читает всех ваших газет!

А впрочем, наверно, и книг не читает…

Есть белый, давно им прочитанный, Свет.

Его перечитывать – сил не хватает.

– Если представить себе поэзию как пиршество, кто сидел бы за вашим виртуальным столом?

– На пиршество приглашают друзей, не так ли? Нынче в проекте «45-я параллель» представлено свыше пятисот авторов. Из них, конечно, не все могут быть безоговорочно зачислены в «племя» поэтов. Я бы сузил список до… двухсот-трёхсот имён. И всё равно много! Естественно, предпочитаю тесно, искренне общаться с ещё более узким кругом людей. Итак, виртуальный банкет? На него персональные приглашения обязательно получат все члены нашей редколлегии – сегодня в неё входят 12 человек (включая редактора), загляните по адресу www.45parallel.net. А зваными гостями станут Евгений Степанов, Юрий Перфильев, Борис Юдин, Элла Крылова, Елена Максина, Александр Кабанов, Елена Крюкова, Александр Ратнер, Алексей Остудин, Сергей Кузнечихин, Владимир Лавров, Марина Саввиных, Михаил Анищенко, Лада Пузыревская, Вера Зубарева, Людмила Некрасовская, Анатолий Богатых, Валерий Дашкевич, Эльвира Частикова, Виталий Амурский. Стоп! Пора остановится… Хотя… нет, ещё несколько имён прозвучит (прошу не вычёркивать!) – Александр Габриэль, Юрий Бердан, Михаил Этельзон, Евгения Изварина, Сергей Плышевский, Евгений Чепурных, Наталья Крофтс, Евгения Баранова, Вита Пшеничная… Некоторым из участников банкета, который плавно (и неизбежно!) перетечёт в дружескую пирушку, придётся обойтись гранатовым или клюквенным соком, ибо пусть лучше мужики создают «нетленки», чем хлещут «горькую»!

Отдельный тост подниму за своих однокашников по ВГИКу – писателя Вячеслава Лобачёва и драматурга Андрея Зинчука. Слава стоял у истоков ещё бумажной «сорокапятки», первый номер которой вышел в апреле девяностого. И по сей день Вячеслав Игоревич радует читателей встречами с поэтами удивительными! Андрей Зинчук, в свою очередь, помог найти неизвестный автограф Анны Андреевны Ахматовой и убедил обладательницу раритета рассказать в альманахе-45 об этом автографе.

– Важен ли в поэзии элемент игры и как он проявляется?

Да, конечно, элементы игры, элементы перевоплощения и остранения (по Шкловскому!) чрезвычайно важны. Таких приёмов – великое множество. Достаточно часто поэты пытаются разговаривать с Богом. Не всем подобная «игра» по силам! Но есть и блистательные, на мой вкус, тексты – почитайте Владимира Монахова, Юлию Драбкину и совсем молодую, но чрезвычайно одарённую девушку Машу Протасову!

– Если бы вам было позволено разгадать одну загадку литературы, единственную изо всех, о чём бы спросили?

– Улыбнусь: помогите всё же двумя разгадками! Автор бессмертных трагедий Шекспира – Шекспир? Или – …?! Сказку «Конёк-Горбунок» написал Ершов? А, быть может, Пушкин?!

– Каким вы видите завтра поэзии? И наступит ли оно вообще?

– Сказанного мною достаточно! Имена прекрасных поэтов названы. Поэзия будет жить, пока род человеческий существует. А он, род наш, продлится и в иных измерениях, и на иных планетах!

Ростов-на-Дону

Ода к бездомности

Когда-то здесь хозяйствовал оратай,

А скоро пронесётся футболист...

Леонид Григорьян, «Братское кладбище»

30 августа 2010 года скончался ростовский поэт Леонид Григорьян. Один из лучших людей старшего поколения, он не говорил банальностей. До конца оставался не застывшим классиком, а живым поэтом. Поэзия Григорьяна – золотой словарный запас поэзии ростовчан, самоохраняемый культурой мышления и густым, хорошо воспитанным, словоплетением. Здесь, на этих страницах, имя Григорьяна необходимо, как воздух – прежде всего, чтобы ярче обозначились черты новейшего поколения поэтов. А черты эти не всегда привлекательны: странный вкус к «пустому супу» – к языку-воде, то есть, вкус к безвкусию. Неожиданная разочарованность двойственностью предметов, когда внешне объяснимый и предсказуемый предмет предъявляет иную суть:

30 августа 2010 года скончался ростовский поэт Леонид Григорьян. Один из лучших людей старшего поколения, он не говорил банальностей. До конца оставался не застывшим классиком, а живым поэтом. Поэзия Григорьяна – золотой словарный запас поэзии ростовчан, самоохраняемый культурой мышления и густым, хорошо воспитанным, словоплетением. Здесь, на этих страницах, имя Григорьяна необходимо, как воздух – прежде всего, чтобы ярче обозначились черты новейшего поколения поэтов. А черты эти не всегда привлекательны: странный вкус к «пустому супу» – к языку-воде, то есть, вкус к безвкусию. Неожиданная разочарованность двойственностью предметов, когда внешне объяснимый и предсказуемый предмет предъявляет иную суть:

А мир уже осенний.

Виноград

становится изюмом, ночью был

такой мороз, что я закрыла окна,

чтобы не мёрзла ласточка в моей

из-под другого попугая клетке.

Ну, и, конечно, убийственное стремление писать кровью.

Но погодите о грустном! Об этом всегда успеется. В Ростове-на-Дону живёт и, дыша, перерабатывает кислород во вдохновение сообщество поэтов, лелеющих словесный сад (извините за сладость). Кто собирает плоды, кто копается в клумбах, но рост несомненен, он слышен, он оживлен. И есть среди ростков те, что тянутся вверх, туда, где БОГ, КРАСОТА, ЛЮБОВЬ.

Вот слева от главной аллеи вытягивается, как девочка-подросток, любовь со слабыми ручками-веточками:

Позвонить. Сказать: «Здравствуйте, я люблю Вас

и просто хотела бы послушать Ваш голос.

Говорите». Он бы ответил: «Алло? Вас не слышно!»

и повесил бы голову на рычаг.

Потому что нельзя говорить: «Я люблю Вас».

Это не принято. Можно звонить, когда есть

повод – как это? – информационный,

а не причина же всех причин.

Ручки-веточки могли бы обнять, но тянутся проводами, и любовь молчит в трубку. Потому что, ну, действительно, не о причине же всех причин…

Давайте сразу договоримся: автор считает Надю Делаланд самым интересным литератором Ростова и Ростовской области. В личном рейтинге (конечно, субъективном) поставила бы её на второе место, после Леонида Григорьяна. Поэтому цитаты о Боге и красоте – тоже авторства Делаланд.

Хотя в её воплощении Бог, красота и любовь – нечто единое. Иногда красота в этом уравнении заменяется словом «свобода».

Бог – категория состояния (при глаголе

бытия), исполненная любовью

и свободой. А кто говорит о Боге,

как об имени, знает, конечно, больше,

но вот чувствует хуже.

И красота – тоже категория состояния:

Господи, помилуй снег

мартовский, в потёках туши

улица, помилуй всех,

Господи, идущих, ждущих,

едущих, помилуй смех,

шёпот, крик, молчанье, лепет,

Господи, помилуй снег,

красоту всю и нелепость

сущего, в его лице

падающего идуще-

го собой по улице.

В случае Нади Делаланд можно говорить об особом даре чувствования, благодаря которому она не только отражает и воплощает, но и преображает мир на несколько метров вокруг себя. И – на несколько строчек вперед. Она одна из всех просит помиловать снег. Остальные присяжные твердо выносят ему приговор нелюбви.

Дело не в том, что февраль на горле,

дней несмыканье и мерзостей шестерни...

Тихий снег поглощает город,

словно тихое

сумасшествие.

Другой пример:

жрать будешь? спасибо отвечу спасибо сыт

по горло по самое некуда хлопну дверь

юг зимы что твой север лета знобит моросит

птица молчит и глядит в глаза что твой зверь.

Интересно, что поэты Юга России часто принимают снег как инструмент поглощения, пожирания, утягивания в удавье нутро. Те же ощущения – в размышлениях о времени. Время-поезд, время-трамвай – утешительная метафора для тоскующего по счастливому прошлому. Валерий Рыльцов:

Трёхкопеечных экономий ты грехом тогда не считал, «зайца» вёз тринадцатый номер, укоризненно скрежетал, и врывались не по ранжиру, продираясь в проём дверной, безбилетные пассажиры, подстрекаемые страной. А когда наконец стихали вопли ржавого колеса, воздух ласковый колыхали соловьиные голоса. Из колоды судьбы наброски, завлекая, метал Ростов. Край жилья – переулок Днепровский, дальше – рощи. Сады. Простор. Беспредельная мнилась даль там, где наглел исполинский лопух, обведённые ветхим асфальтом, тополя не скупились на пух. Город юности мягко стелет, после – валит на «се ля ви», то ли в Индию улетели, то ли вымерли соловьи. Всем ли басням нужны морали, если сдвинулся край земли… Рельсы старые разобрали, рощи исподволь извели. Где бродил до утра с гитарой, как поганки взросли этажи… Всё ещё образуется, старый, не беда, что тебе не дожить. Снизойдёт благодать даровая на приблуду другого, потом… Здесь когда-то ходили трамваи, скрежеща на изгибе крутом.

Настоящее все чаще принимает образ небоскреба, поглотителя меры. Человек в городе своего детства становится ему несоразмерным, слишком малой силой. Ему начинает казаться, что в лице высоких каменных домов его окружают Иваны, родства не помнящие, не хранящие в файлах памяти городского прошлого. Так настоящее и будущее становятся плоскостью, за спиной у которой обрыв, а на краю обрыва, постепенно сползая вниз, отчаянно рубит свои строки-ступени наш лирический герой.

К слову, отчество у нашего времени – советское; от него проще отказаться, чем тащить в новую квартиру на тридцать каком-то этаже. Время наследников ещё не пришло.

Есть такая околопсихологическая игра: «Кто я в этой картинке?» Ведь на изображении любого времени обязательно должен быть собирательный образ поэта. Попробуем собрать.

В этой блудливой толпе нет ничего твоего,

В этом тексте ты вроде ляпсуса-опечатки.

Но почему-то затянут в шумное торжество

Нерасчлененной массы, пустопорожней клетчатки.

Сделаешь робкий шаг лестницей без перил

И, отстранив попутно конферансье-шалопая,

«Ну и так далее», – скажешь, как Хлебников говорил,

Речь свою обрывая и в темноту отступая...

Сбивает спесь романтики и предельно трезвая реплика Валерия Рыльцова:

Хотя теперь цена – пятак и машинистам, и мытарствам, да всё не попадаем в такт с медвежьим шагом государства. С царапинами вместо ран, мы светлячки, а не светила, нам, чтобы выйти в мастера, адреналина не хватило. Мы жизнь прогрезили впотьмах, мы так и не дождались света, но в исторических томах страницы выдраны про это. Где мировой пожар гудел, нам – уцелевшим погорельцам – размер нерукотворных дел – километровый столб у рельсов. Бреду, пристрастие храня к цветущим женщинам и вишням, моё бессмертие меня переживёт на месяц с лишним. И если вправду век такой – бег до разрыва сухожилий, никто нас не возьмёт в покой. А света мы не заслужили.

В ткани современной поэзии не наблюдается никаких «мы», только россыпь одиноких «я». Ни единомышленников, ни даже противников – только «я» и «они». От всего этого появляется чувство непоправимого, незыблемого одиночества. Нина Огнева:

…Всепреданная челядь

костра, и Вечности кума – я жду. Осеннего безумья

зудит неутомимый зуммер и полны всходов закрома.

Я жду, как женщина письма, страшась, что кто-то где-то умер,

о ком не ведаешь сама.

Все наши единомышленники – где-то там, неизвестно, где, за мыслимым горизонтом. Мы не ведаем их имён, не ждем встреч. Нам нужно одиноко верить в их существование.

Не могу говорить, в этом восьмиугольном кристалле,

в этой спальне, засевшей у полюса в лобной кости –

так улитка, упорно ползущая к центру спирали,

уходя вглубь себя, от себя неспособна уйти.

К кому же обращено лицо поэта, не ищущего единомыслия? Кто читатель-то? Какой он? Умеет ли он читать по-русски? Не потерял ли он слух? Нет, правда, почему с таким упоением поэзия превращает горизонтальную строку, часть текста, в одинокую башню? Что это за переворот сознания на 90 градусов?

Иногда спрятаться в себя заставляет страх перед огромностью мира (так человек не в силах вынести красоты, чистоты или благородства):

страшно сделать шаг

лёд на лужицах

под ногами похрустывает

а ну как

там такая глубь обнаружится

и такая тьма

что аукай.

В сознательном одиночестве есть риск приобрести мучительную дальнозоркость: потерпеть родину, чтобы потом насытиться впечатлением от нездешнего, переждать будни в ожидании праздника, дожить до весны, добраться до моря. Современность подменяется сиюминутностью, а жизнь становится, по выражению Эллионоры Леончик, «шедевром всеобъемлющей серости». Но это же ужас что такое!

Нужно заесть этот ужас впечатлением. Поехать куда-нибудь подальше и привезти чемодан эскизов. Согреть свои четыре стены:

Там солнце рыщет спаниелем рыжим,

но непрямоугольные миры

и первобытный хаос неподвижны

внутри курчавой Иверской горы,

лишь факельных огней протуберанцы.

Не обернусь, но знаю наизусть –

такой организацией пространства

теперь я никогда не надышусь.

(Ольга Андреева «Пещера Нового Афона)

Наиболее частой, единодушно высказанной, темой поэтов Ростовской области стала, как это ни удивительно, тема бездомности. Не бесприютности, не тоски, не одиночества – именно бездомности, лишённости крова, отсутствия собственного угла. Бездомность здесь становится мерой страдания.

Этот город угрюмый – двойник старика,

коротавшего зимнюю ночь на вокзале,

длиннополым крылом своего пиджака

укрывавшего голову от сквозняка,

хоть такая защита спасала едва ли.

потому что не страшно сказал а на деле без слёз

и не взглянешь (серьезно) как два мужика совершенно всерьёз

оду к радости тянут в два голоса пьяно но так что мороз

подирает по коже и ясно им некуда деться.

От наблюдения – к осязанию бесприютности:

Циклон загнал в дома людское поголовье,

И ты твердил один на улице пустой,

Что слишком мало слов рифмуется с любовью,

Гораздо больше их рифмуется с бедой.

Рифмуется с тоской, с изменой и разлукой

Гораздо больше слов. Угрюм и одинок,

Бреди по тем теням и в темноту аукай,

Смиряясь, что весь мир уходит из-под ног.

И от обобщенного «ты» –к личному «я»:

Что ни день, то час на часах, и то

Я иду, куда? Далеко иду.

И сажусь (деталь панорамы, фон) –

На скамейку (дом), на скамейку дум.

Что страшнее: бездомность тела или бездомность души? И есть ли мера сопоставления?

Душа почти что бомж –

ей не до клёнов, из которых борщ

сварил мороз: и без того красно!

Цвет крови не раз появляется на виртуальных страницах альманаха ростовской поэзии. Вот Надя Делаланд смешивает несмешиваемые жидкости:

В моих жилах текут чернила, вот я и пишу

кровью, в её глухоте обретая шум

моря, такой безголосый шуршащий звук

трения о преграду – песок, траву,

скалы и просто камешки – колебания в воздушной среде

звуковой волны накрывают меня и здесь.

Потому что как уши не затыкай на истошный крик,

шум чернил настигнет тебя изнутри.

Ещё шаг – и могла бы образоваться алхимия стиха, стихия письма. Если бы не метафора, вызывающая лично у меня (не претендую на истинность) скрежет зубовный: не может человек, который ест досыта, моет руки теплой водой и имеет в словарном запасе перечисление приличных современности бытовых благ, написать хоть строчку кровью. Красиво, конечно, но от этой красивости разрушается подлинность. Я, например, от этого тупею, а могла бы воспарить, при другом раскладе.

Но расклад, слава Богу, не мной определяется. И всё-таки, крови приличнее бежать по своим дорогам, чем по тем, которые выбираем мы:

никому не говори ни за что не сознавайся

билась кровь меня внутри поздним летом в темпе вальса

всё катилось под откос всё кончалось понемногу

не сложилось не сбылось и пожалуй слава богу

Жизнь – постепенное привыкание к себе. И каждому – свой вальс. У Леонида Григорьяна он становится последней, осенней, музыкой:

Я с собою понемногу свыкся.

Только от меня наискосок

Вальс звучит на побережье Стикса,

Лёгкий завлекательный вальсок.

Как будто переводя с языка одного поколения на другой, более лёгкий, передает музыку осени Валерий Рыльцов:

Где зазор меж небом и землёю

Плотно заполняют невзначай

Грусти еле слышимые звуки,

Да костров окрестных мутный дым,

Словно коды доступа к разлуке

С ангелом-хранителем твоим.

Человек уходит в музыку, а на его месте вырастает трава: сорняк ли, колос ли, цветок?

Богу – бессменно богово, люду – бессчётно миг

Взлёта, как даль пологого, – в тот неизбывный мир,

Где, наливаясь исподволь, зреет меж плевел злак –

Глуби земной исповедь, россыпь земных благ.

О том же – и Сергей Сущий:

Я уйду из поэзии утром седьмого марта.

На прощанье губами коснусь маникюра музы.

Посмотрю ей в глаза, но уже не скажу: «До завтра».

И она не польстит, что прочнее нет в мире союза.

Отвернусь и пойду, уменьшаясь в росте, по белым,

незамаранным чёрной пастой листам бумаги.

Так по снежному полю идёт к горизонту тело,

а душа отстаёт от него при каждом шаге.

Уменьшаясь в росте, я стану буквой, и если

буду дальше идти, превращусь постепенно в точку.

А потом растворюсь без следа, но на этом месте

в тот же миг кто-то новый начнёт свою первую строчку.

В свете ухода Леонида Григорьяна все приведенные цитаты о жизни и смерти слагаются в один хорал, строгий и прямой, как строка. В финале хотелось бы дать соло, как в «Прощальной симфонии» Гайдна.

Это – ноябрь, рассмотри его медленно, жук,

чтоб, засыпая в хитиновой шкуре, ты снился

небу его, сторожам его, вызволив звук,

из небытья, из темницы. Букетик мелиссы

пахнет расплывчатым летом в соседнем лесу.

Это ноябрь, собирай свои шмотки и ехай

(как говорят в москвошвеи), и денег не суй,

чтоб задержалось, хотя бы – ответило, эхо.

Бабочки, птицы, жуки, полевые мыша,

белки, лягушки и волки – растите большими,

спите спокойно, все зиму исправно дыша

в норах, дыша, совершая такую ошибку.

Я продолжаюсь, и в самой глубокой норе

спят обо мне этот сон подозрительно длинный.

От ноября не уехать – в нём нужно стареть,

в рифму ссыхаясь с листвой, с терракотовой глиной.

Возлюбленные словоигры

Объединяет поэтов южного региона любовь к словесной игре, к скороговорке, считалке, неожиданным сочетаниям смыслов, – в общем, к слову. При этом романтический взгляд на слово отсутствует, здесь что-то от Маяковского, мечтавшего о том, чтобы «к штыку приравняли перо». И штыки эти не победные, а обречённые на битву. В своей причастности к словесному искусству большинство поэтов видит и предопределенность, и обреченность.

Каким путём, подпочвенным и тайным,

Осуществилось. Но – кривя губу –

Прикинувшись словцом, злорадный даймон

В который раз определил судьбу.

Демон судьбы становится, таким образом, демоном слова – неотвязным, мучительным, прекрасным.

Я знаю, что кончится эта глава.

Игрушечный город, а в нём – миллионы.

Но снова идут друг за другом слова,

как в сорок втором на восток эшелоны.

Но одновременно слово наделяется невероятной силой, единственной силой, способной противостоять неустроенному нашему времени, неосознанной нашей современности, несуразному нашему пространству. И, конечно, нам самим.

Внезапно сменилось «ура!» на «увы!»

Под занавес все персонажи мертвы.

А тот, что пока ещё дышит, –

Ни виршей, ни писем не пишет.

Бывает, что слова сужают круг, берут поэта в тесное окружение, за которым – неотвратимость плена.

глаголов два болеет и болит

так повезло что никуда не деться

вот всё из этих слов и состоит

впадая в детство

На другом конце боли – равнодушное созерцание:

Языческий призыв «Весне дорогу!»

бессилен, хоть дороги все открыты.

Что ж я пишу темнее Гераклита?

Троллейбус мой ползёт – и слава Богу.

Противостоянием серости взгляда может стать игра. В поэзии, как нигде, легко воплотить «будьте, как дети». И всё самое серьёзное, каменно-монолитное, уходит в игру. Даже такой неподъёмный предмет, как память:

Эта жгучая зебра-оса в чёрно-жёлтом,

помесь голубя и уссурийского тигра;

загорелый шериф со своим суперкольтом

бронебойного сорок восьмого калибра.

Эта жёлтая желчь, обжигавшая небо

после самой жестокой желудочной корчи;

взгляд-дуплет леопарда, смотрящего в оба –

в оба глаза присевшей на корточки ночи.

Очень близко, и по окрашенности образов, и по предмету размышления, у Нади Делаланд:

И всё, что я вспомню замертво, ты скажешь мне в ухо тихое,

прошепчешь мне в тихо ухое, в морскую улитку их,

и где-то на дне старания из пены твоей Урания

поднимется и засветится в причудливых снах моих.

Жираф-гумилефф из Африки заглянет в лицо лазурное,

в ночные зрачки подвижные, в двоящийся трепет век,

и скажет «привет» приветливо, с во рту полуголой веткою,

пятнистый, как все жирафые, улыбчивый человек.

Память полосата или пятниста, но всегда причудлива и изящно-красива.

Изящество и лёгкость – черты настоящего игрока. Такого, как Леонид Григорьян. Он ловко жонглирует образами, оперируя не предметами, а движением воздуха вокруг них. Именно движение воздуха способно создать ту необходимую стихам прозрачность, которой измеряется их неподдельность. Слово тоже веет, где хочет. И читается даже в том, что выглядит, как шутка.

Но как она сладка – обманная промешка,

И как она мила – лукавая промашка,

Когда добрым-добра умильная усмешка

И вьётся над огнем беспутная комашка!

Игра – законная привилегия детства. А у детства свои правила. Часто встречается в поэзии Южного региона не только скороговорка, но и считалка – быстрое перечисление образов, нанизывание их на нить общего смысла. Станислав Ливинский:

Достань с антресоли, возьми и раздай

давно никому уж не нужные вещи:

бачок, глянцеватель, от «Камы» педаль,

гирлянду, и старый заплывший подсвечник,

рентгеновский снимок, цветочный горшок,

точилку, с застрявшей кудрявою стружкой,

гантели и «Детский» зубной порошок,

торчащий меж полкою и раскладушкой.

А после раздачи старья либо воспаришь от свободы, либо не сможешь дышать. И окажется, что именно эти насущно не нужные вещи были твоим воздухом.

Ещё одна любопытная черта: лёгкость, словесная свобода появляется вне отечественного контекста. Как только воображение пересекает границы родины, оно тут же приноравливается к парению:

В Париж! В Париж!

Пока паришь.

Пока Париж ещё по рыжим

Скучает. Пристально приближен

Площадками пологих крыш

К закрылкам. Приземляюсь в семь.

Я есмь. И, несомненно – съем

Кусочек будущего дня

Из рук, парижащих меня.

Интересный русский феномен – поэзия в путешествии. Для его обозначения предлагаю термин «слово-париж». Ему присущи легкость, беззаботность, изящество формы и выражения – то есть, черты, не свойственные напряженному философскому контексту русской/советской/русской поэзии.

Поэт – тоже птица Божья, природой задуманный веять, где хочет. Но реальность обрубает изначальную свободу, обрезает равными краями границ. И поэт, как беспризорник, «ворует воздух, торгует словом» (Игорь Паньков). Но оставляет себе свободу воровать весело, торговать громко, театрально ломать жест, пьяно высказываться. Даже если всё грустно и грязно:

Попробуйте злость,

почувствуйте разницу – или

сметайтесь лохмотьями пыли

на ветер, в канаву, на дно...

ВЕЗДЕ КАЗИНО.

Крутится рулетка, продолжается игра, кругом идёт голова, «Париж – паришь», «дно – казино». Круговерть словесных игр так или иначе, после испытания временем, ведёт к умиротворению и смыслу. Надо всей этой суетой, красивое, как дельтаплан, парит слово-Дух, которое нельзя назвать, но можно почувствовать. В конце концов, ради него пишутся тысячи других слов, восходящих одно за другим, выше и выше.

Этот звук безыскусный,

Этот реющий Дух –

Изначальный, изустный,

Непонятный на слух.

Неужели доселе

Не угас, не померк,

А звучит во спасенье

Разуменья поверх?

Был прожилкой в породе,

Но порода сама –

Сгусток крови и плоти,

Красоты и ума.

Праязык, повитуха

Сопряжённых судьбин.

Дуновение духа

Высоты и глубин.

Над родными полями

Он пока что парит.

Но придёт пониманье

И уста отворит...

Замкнуть многоточие можно цитатой из Игоря Панькова:

И хмурые люди поймут,

что жизнь без добра невозможна,

и в слове глупца прозвучит

как счастья разгадка проста...

Пусть только промчится в ночи

карета любви неотложной

и только на пару минут

тебя осенит красота.

И последнее. Поэт Нина Огнева, член правления Ростовского регионального отделения Союза российских писателей, руководитель секции поэзии РРО СРП, зам. главного редактора готовящегося справочника "Литераторы Дона", попеняла мне на определение «ростовская поэзия»: «…понятие "ростовская поэзия" некорректно. Ни ростовской, ни воронежской, ни московской, ни лондонской или шанхайской поэзии не существует. Условный термин "ростовский поэт" правомерен лишь относительно стихотворца, сочиняющего гимны в честь родного города (родного села, станицы, хутора, аула, кишлака или стойбища)». Дескать, стихи, о которых вы собираетесь писать, «по литературному уровню качества – российского масштаба».

Уважаемая Нина Сергеевна! Масштаб не зависит от происхождения. Если же лишить поэзию, рождённую в определённом месте, корня, размазать её по карте страны, – вряд ли получится явление искусства. Это всё равно, что отказываться от понятия «российская поэзия» (это не всегда поэзия на русском языке) и рассматривать её, чего уж там, в мировом масштабе.

Глобализм, по моему глубокому убеждению, делает поэзию жанром «перекати-поле». Привязанность же к месту рождения, напротив, возвышает. Безусловно, все поэты, цитируемые в этом разделе, достойны представлять Россию в целом. Но, может быть, поэзия, имеющая координаты широты и долготы, и есть тот самый гений места? Не будем же от него отказываться.

Наталья Вишнякова

Москва

Первоисточник: журнал «Литературная учёба», № 3, 2011 год

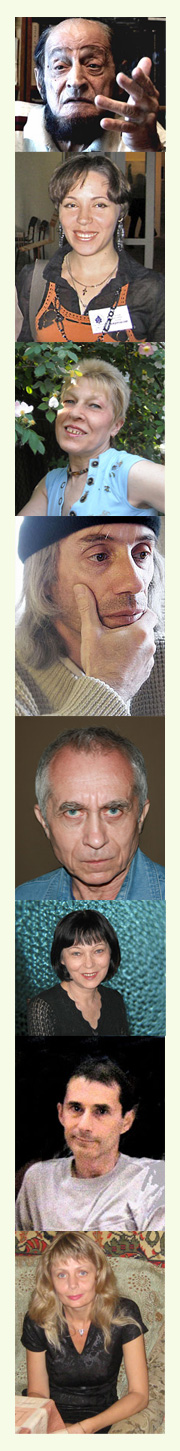

Иллюстрации:

портреты поэтов Ставрополья, Нальчика и Ростова-на-Дону, о которых идёт речь в этом эссе